島旅作家として日本の海に浮かぶ全ての有人島を踏破。現在も毎年数十島を巡るという、斎藤 潤さんによる寄稿エッセイ「在りし日の島影」。

第16回は、奄美大島の南に浮かぶ加計呂麻島(かけろまじま|鹿児島県)へ。昭和50年に斎藤さんが島を訪れた際の写真とエピソードを交え、島の交通事情を振り返ります。

雨上がりの朝、各地から古仁屋に到着した渡海船(1975年11月撮影)

雨上がりの朝、各地から古仁屋に到着した渡海船(1975年11月撮影)

入り組んだ海岸線沿いに33集落が点在する島

奄美大島(あまみおおしま|鹿児島県)のすぐ南に寄り添いあまり目立たないが、熱烈な愛好者が多い加計呂麻島は、入り組んだ地形で海岸線が極めて長い。面積は77平方キロで屋久島(やくしま|鹿児島県)の約7分の1だが、海岸線は148キロと屋久島の1.2倍に達するほどだ。約1,100人ほどの人口に対して、浦々に33も集落がある。

奄美大島南部の中心、古仁屋(こにや)からフェリーに乗り、加計呂麻島に到着すると、ずらりと並んだ加計呂麻バスに目を奪われる。淡いオレンジ色の小型バス5台で、島内33集落のうち、32集落を9系統の路線でカバーしているのだ。バスが行かないのは、細長い半島の突端に1集落だけポツンと離れている知之浦(ちのうら)のみ。知之浦の人たちは自家用車で港まで行くか、海上タクシーで直接古仁屋と往来しているらしい。

かつて、古仁屋と加計呂麻島の瀬相(せそう)港を結ぶフェリーは1航路のみだったが、1995年古仁屋と生間(いけんま)の間にもフェリーが就航して以降、小型バスが居並ぶ光景が出現したものと思われる。1999年になって初めて目撃したバスの群れに、さらに四半世紀ほど前の古仁屋港の光景が重なった。

瀬相港では加計呂麻島の32集落へ向かうバスが待っていた(2009年7月撮影)

瀬相港では加計呂麻島の32集落へ向かうバスが待っていた(2009年7月撮影)

1975年11月初めて奄美を訪れた時、喜界島(きかいじま|鹿児島県)からあまみ丸に乗船し、名瀬(なぜ)を経由して古仁屋に上陸した。加計呂麻島に関する情報は少なく、頼りはあまみ丸の船中で知り合った人に聞いた話と、瀬戸内町の観光パンフレットくらいしかなかった。

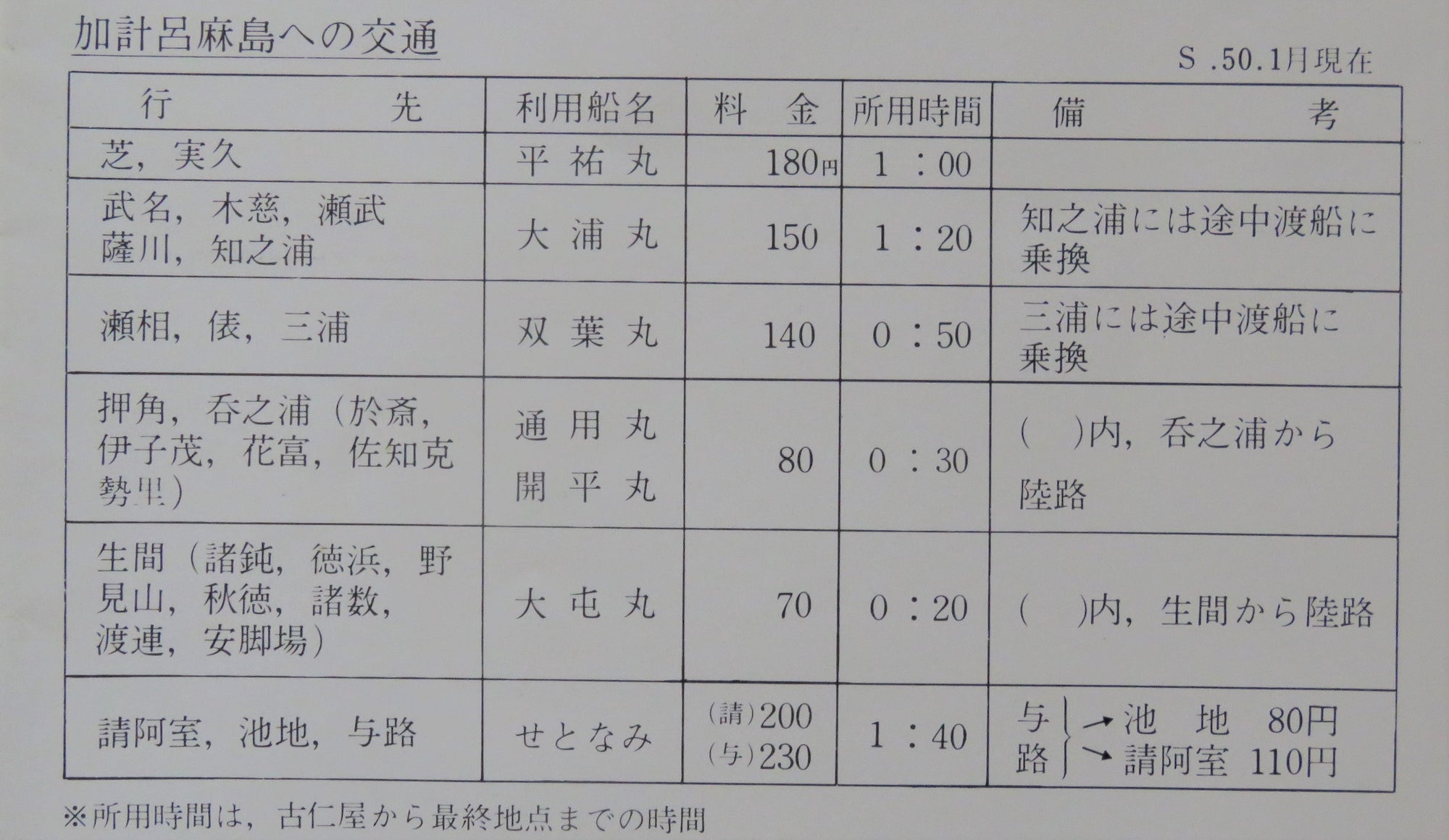

当時、古仁屋と加計呂麻の浦々を結んでいたのは、5航路。詳細は、写真の通りだ。

加計呂麻島と大島海峡周辺の航路図(1975年11月撮影)

加計呂麻島と大島海峡周辺の航路図(1975年11月撮影)

古仁屋と加計呂麻島を結んでいた航路(上から5つ)(1975年11月時点)

古仁屋と加計呂麻島を結んでいた航路(上から5つ)(1975年11月時点)

行く先や就航船名、料金、所要時間などはパンフレットに記されていたが、肝心の発着時刻や便数が分からない。あまみ丸の船中で得た情報によると、どの航路も1日1往復で、古仁屋を午後2時(土曜日は早かったのかもしれない)に出航してそれぞれの目的地へ向かうという。島からの便は、古仁屋到着がおおよそ8時半頃になるよう設定されているらしい。

あまみ丸が古仁屋に到着したのは午後1時過ぎだったので、加計呂麻島へ渡るのにちょうどいい時間帯だった。

大型船が接岸する岸壁から、ローカル船が発着する桟橋へ移動すると、数隻の小型木造船がずらりと居並び、賑やかな空気に包まれていた。あとになって考えると、まるで加計呂麻の港で待っているバスの群れのようだった。

於斎(おさい)に民宿があるらしいので、この日はそこまで行くことにしていた。最寄りの瀬相(せそう)で下船し、山を越えて於斉まで歩くつもり。

瀬相、俵(ひょう)方面へ行くポンポン船を探して乗りこんだ。女子学生、男子学生が船尾で群れをなしている。勤労感謝の日絡みの連休を前にしているせいか、みんな顔が明るい。前方甲板にはかなりの荷物が積まれ、客室に入りきれない人たちは舷側に腰をおろしたり、甲板に立っている。2時、ポンポン船が出航した。

古仁屋港に集う渡海船、女学生の姿が目立つ(1975年11月撮影)

古仁屋港に集う渡海船、女学生の姿が目立つ(1975年11月撮影)

風が強いけれど、波は少ない。時々しぶきがかかる程度で、船は快適に走った。俵小島を過ぎ、湾の奥へと入っていく。瀬相の家並みが見えた。小さな集落のはずれに、防衛庁とか自衛隊用と記された桟橋があり、そこに接岸。今までお菓子を食べながら話をしていた学生たちも、本を読んでいた女子学生や小母さんたちも下船した。マイクロバスも来ているが、どこへいくのだろう。

最初から歩くつもりなので確認もしなかったが、位置関係を考えるとパンフレットには呑之浦(のみのうら)から陸路と記された、於斎や伊子茂(いこも)、花富(けどみ)、勢里(せり)、佐知克(さちゆき)方面に行くのだろう。パンフレットにある昭和50(1975)年1月現在の「加計呂麻島への交通」には、マイクロバスの記載がなかったので、最近動き始めたのかもしれない。

パンフレットの「陸路」を「マイクロバス」と読み替えられないこともないが、その辺は判然としない。ただ、訪れた5年前に発行された『奄美の島かけろまの民俗』(鹿児島民俗学会編、1970年)には、加計呂麻島の交通に関して以下のように書かれていて、当時の状況をうかがい知る手がかりになる。

現在、島と本島を結ぶ定期船は七隻で、西安室・芝・薩川・俵・生間などを基地として、二、三の部落に寄港しながら、人や物資を古仁屋へはこんでいる。それらの定期船は毎朝、九時ごろに古仁屋へつき、午後五時半ごろシマ(部落)へ帰るという一日一往復の船便である。その上、いずれも一〇トンから一五トンの小型船なので船足ものろく、外洋へ向かう定期船は自然、海が荒れると欠航することになる。

太平洋側の秋徳というところまでは押角に上陸して、約二里の山越えをすることもできるが、現在陸の道はほとんど利用されず、海路生間にわたり、そこから陸路、諸鈍に出て、ここから渡し船で野見山を経由して、秋徳へという道順をとるのが普通である。

パンフレットの地図にも、諸鈍(しょどん)~野見山(のみやま)~秋徳航路は載っている。また、本文にそう書きながら、筆者はなぜか押角(おしかく)から秋徳(あきとく)への山越えを敢行している。

押角から秋徳へ行くには山二つ越えて行かなければならない。(略)秋徳部落についた時は十二時をすぎていた。押角を出たのが朝の九時ごろだから、三時間あまりかかったわけである。案内なしで歩いたら、もっとかかったはずである。

瀬相集落。右端に桟橋が見える.(1975年11月撮影)

瀬相集落。右端に桟橋が見える.(1975年11月撮影)

初めての加計呂麻島では、結局2泊した。初日は瀬相から山を越えて於斎まで歩き、民宿に荷を解いてから伊子茂、花富と訪ねて、また於斎へ。翌日は、勢里、佐知克、秋徳、野見山と歩いた。加計呂麻島の大きさを体感するため歩き通したかったのだが、途中で島人の親切を断り切れず2回車に乗せてもらい、諸鈍へ。ここでも民宿に泊まり、翌朝、生間から古仁屋へ戻った。

道路はどこも小さな車なら通れるほどの幅だが大半は砂利舗装で、開鑿(かいさく)、あるいは拡幅されたばかりなのか、砂利さえ敷かれていない土の道もあった。そのためか、本来ならば悲しくなるほど澄んだサンゴ礁の海が、工事現場から流れ込んだ泥水で汚れているのを目撃し、何を優先すべきなのか複雑な思いにとらわれたものだった。

道路工事のためか濁っている佐知克の海(1975年11月撮影)

道路工事のためか濁っている佐知克の海(1975年11月撮影)

それが今、バスが通る道はすべてアスファルト舗装され、ほぼ全ての集落に定期バスが通う。フェリーに車を積んで加計呂麻島へ渡り、端から端まで駆け巡りその日のうちに大島へ戻る観光客も多い。1975年当時を思うと、隔世の感がある。

加計呂麻島は、大して見るものはないといえるかもしれない。しかし、時間に余裕をもってゆっくり歩けば、感じるものは多い。車で来てもいいけれど、せめて島に1泊して、ゆとりある時の流れを感じて欲しい。

渡海船は海上タクシーとなって生き延びている(2009年11月撮影)

渡海船は海上タクシーとなって生き延びている(2009年11月撮影)

ところで、島人の生活を支えていたポンポン船はどうなったのか。限られた便数しかないフェリーの隙間を埋めるように、海上タクシーとなって人々の生活を支え続けている。チャーターが基本だが、ほぼ定期船に準じる形で運航する乗合い便もあり、今も島人の生活には欠かせない存在だ。

【加計呂麻島概要】

●所在地

鹿児島県 大島郡 瀬戸内町

●人口

1,098人(2021年3月 住民基本台帳住基人口)

●行政区分

明治41年 島嶼町村制施行に伴い、大島郡鎮西村となる

大正05年 鎮西村から実久村が分立

昭和21年 南西諸島の行政分離により米国施政権下に入る

昭和28年 本土復帰

昭和31年 西方村・古仁屋村との合併により瀬戸内町となる