2024年に開催された「未来のシマ共創アワード」で高評価を得た活動には、多様な「八方よし」 が隠れています。そのひとつ、地球一個分の暮らし部門で大和リース賞を獲得した、福江島の長崎県立五島高等学校に通う生徒たちの取り組みを紹介します。海ごみから楽器をつくり、オリジナルの楽曲で文化祭に挑んだ背景を、2年生の川脇颯太さんと近藤泰一郎さんと川口真菜先生に聞きました。

海ごみ問題を知ってほしい!つくった楽器で学園祭に出演

環境にやさしい取り組みでも、楽しさがなければ続けにくい。海ごみから楽器をつくり、文化祭で披露するという楽しげなチャレンジは、368人(2024年度時点)が通う五島高校で実施されている総合的な探究の時間 「バラモンプラン」 から生まれた。

「バラモンプラン」では、1年次には地域を学び、2年次には各自が興味を持ったテーマで取り組みを行う。そこで身近にある海に、多様なプラスチックや注射器などが流れ着く現状に課題意識を持った4人がグループを結成。近藤さんは「海ごみの問題について知ってもらうため、プラスの方向で生かしたいと思った」と振り返る。

海ごみを繊維にしてマフラーをつくる案は 「誰もつけたくないだろう」と却下。その後、インターネットで海ごみを使い楽器をつくる事例を知った彼らは「これだ」と考えた。

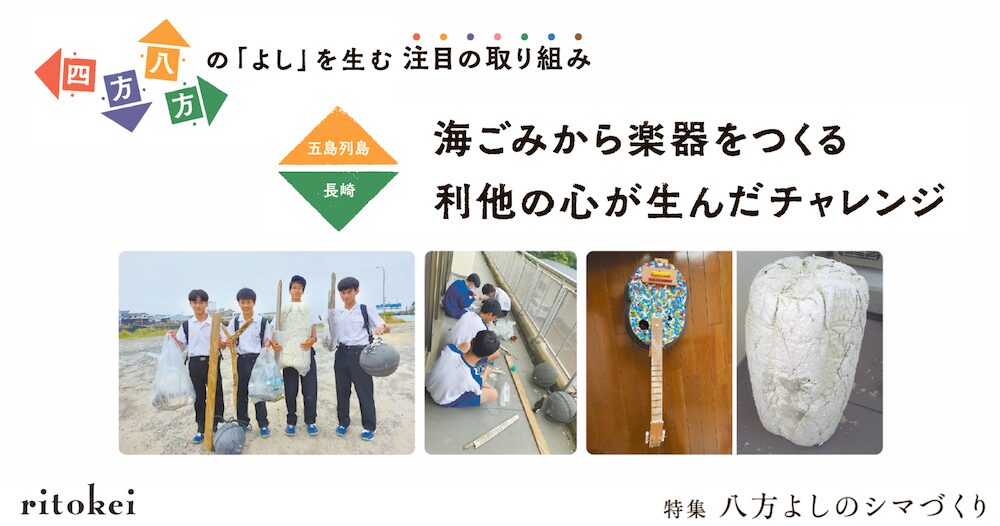

楽器の制作風景。製作されたギターは本格的な仕上がりに

楽器の制作風景。製作されたギターは本格的な仕上がりに

楽器づくりは授業時間だけでは足りず自宅でも製作。完成したギターは、ヘッドからネックにかけては流木を、弦には釣り糸を、ボディの装飾にはペットボトルのフタを溶かして色付けした。

漁業で使われるフロートはラテン音楽などに使う打楽器のコンガとして採用された。「叩てみたら良い音で、海ごみを強調するためにもそのまま使うことにした」という。

五島の方言も取り入れたオリジナル曲を演奏

楽器だけでなくオリジナル楽曲も製作。吹奏楽部にも所属する近藤さんがつくった「みんなの世界」の歌詞は魚の目線で綴られ、五島弁も取り入れた。それらを文化祭のステージで披露した彼らは、機材トラブルや緊張から理想通りにはいかなかった。

「もうちょっと上手くやりたかったので悔しい」という近藤さんだが、同級生からは「海ごみについて知れてよかった」と声を掛けられたという。そんな彼らの姿に、川口先生は「度胸がないとできないこと。がんばった」と評価した。

先生曰く、五島高校には島で生まれ育った生徒が多く、生徒同士のつながりが強く、温かく純朴。五島のために、同級生のためにと、利他的精神が育まれてきた彼らから、新たな八方よしが生まれる未来が楽しみだ。

左から同プロジェクトに取り組んだ佐々野敬道さん、川脇颯太さん、近藤泰一郎さん、小原俊祐さん

左から同プロジェクトに取り組んだ佐々野敬道さん、川脇颯太さん、近藤泰一郎さん、小原俊祐さん