東京から片道24時間を要する小笠原諸島から、さらに約280キロメートル離れた孤島・硫黄島。太平洋戦争の激戦地となって以来、一般人が自由に立ち入ることはできないその島にルーツを持つ芥川賞作家の滝口悠生さんが、自らの体験と島の人々への取材により著した『水平線』には、戦前の硫黄島に存在した人々の営みが描かれる。

戻ることのできない時をさかのぼり、かつて存在した島の記憶を今に伝える滝口さんに話を聞いた。

聞き手・鯨本あつこ 写真・牧野珠美

※この記事は『季刊ritokei』40号(2022年11月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の設置ポイントにてご覧いただけます。

- ritokei

-

『水平線』の舞台である硫黄島(いおうとう|東京都)は太平洋戦争の激戦地として知られていますが、小説では戦前にあった普通の人々の営みが描かれています。多くの人が知り得ない島の姿を描かれたきっかけは?

- 滝口さん

-

母親が八丈島(はちじょうじま|東京都)の人間なのですが、その親である祖父母が硫黄島に暮らしていました。戦時中の引き上げで島を出てそれっきり戻れず、八丈島に移り住んだのです。

祖父母が暮らした場所を何かの形で書くことができるといいなと思いながらなかなか踏み切れず、2019年から書き始めました。

- ritokei

-

祖父母から硫黄島の話を聞いたことは?

- 滝口さん

-

祖母は僕が生まれてすぐなくなり、祖父は15年程前になくなったんですが、直接話を聞いた覚えはほとんどないんです。硫黄島は住んでいた人が自由に行き来できないので、元島民向けの墓参事業があって、一度だけ参加したことがあります。

- ritokei

-

『水平線』の主人公も自衛隊の飛行機で墓参事業に参加されていましたが、実際の体験なのですね。

- 滝口さん

-

そうですね。細かいことは調べ直していますが、その時の記憶が元になっています。

- ritokei

-

硫黄島の印象は?

- 滝口さん

-

実際に住んでいた人が訪れたらまた見え方は違うのでしょうが、全く知らないで訪れると、本当に何もないんです。自衛隊施設や戦時の遺構が生々しく残っていたりもしますが、高台から島全体を眺めた時の、原野、という感じがいちばん印象深かったです。

(同じ墓参事業に参加していた)当時を知る人と話すと、「ここに誰それの家があってね」と教えてくださったりして、この島に大勢の人が住んでいて、そのなかに自分の祖父母もいたのか、と不思議な感覚になりました。

- ritokei

-

そんな硫黄島の今はなき戦前の暮らしを描くにあたり、どのように取材を進めたのでしょうか。

- 滝口さん

-

硫黄島の島民の会を紹介してもらって顔を出したり、『硫黄島』という本を書かれた明治学院大学の石原俊先生の勉強会に参加したり、小笠原村の教育委員会で資料を読ませていただいたりしました。

- ritokei

-

作品には小笠原諸島(おがさわらしょとう|東京都)も登場しますが取材にも行かれましたか?

- 滝口さん

-

父島(ちちじま|東京都)に行きました。なるべく風土的なものを見ようと思って、土地にしても、植物にしても、土地の雰囲気を含めて感じられるように結構島内を歩きまわりましたね。

- ritokei

-

そうして描かれた『水平線』は、戦前にあった硫黄島の日常を今に伝える資料としても非常に貴重だと感じます。

- 滝口さん

-

硫黄島に住んでいたことのある人から話を聞いたり、手記を読んだりしたのですが、その人たちにとっても硫黄島という土地はものすごく遠くに遠ざけられてしまったわけです。

本人の意思とは別に、戻りたくても戻れない。そんな島の話を僕にたくさん聞かせてくれるのですが、それって今はもう存在しないもので、ないものについて話しているわけです。

そのように、この世からなくなってしまったものを思い出す方法として、言葉にして語るということができる。それは小説がやろうとしていることと同じです。

- ritokei

-

硫黄島にゆかりがある方とは定期的に交流されているのですか?

- 滝口さん

-

毎年開かれる旧島民の会という集まりがあって、ここ数年そこに参加するようになりました。

今年も先日参加してきたのですが、子どもの頃まで硫黄島に住んでいたおばあさんと話をするうちに「あなたのおじいさんは何て名前なの?」と聞かれて、説明すると祖父だけでなく、曽祖父のこともよく覚えていらっしゃいました。

僕は曽祖父のことを直接知らないのですが、浜で荷揚げの仕事をしていたらしく、いつも庭から望遠鏡のようなもので海の方を見ていて、船が帰ってくると、どれくらい船が沈んでいるかで漁の結果が分かったと。おばあさんはそんな曽祖父の姿をいつも見ていたと言っていました。

そのおばあさんは「松之助」という曽祖父の名前も覚えていて、親戚から曽祖父の名前を聞くことはありましたが、そんな風に他者から見た曽祖父の何でもない姿を聞かせてもらったのは結構感動的なことでした。

その人の記憶から消えずに残っていた何でもないような話が、聞き手としての僕が現れたことで、思い出されて語られたんだなあと。

- ritokei

-

その意味では、硫黄島にルーツのある滝口さんだからこそ書ける話が『水平線』に収められているのですね。

- 滝口さん

-

基本的にはフィクションなので、取材で伺った誰かの話が直接結び付く部分はありません。けれど、情報としてそこがどういう場所だったかは書いています。

- ritokei

-

硫黄島といえば戦争のイメージが圧倒的に強いところ、どのように描きたいと考えましたか。

- 滝口さん

-

硫黄島で生活していた人は割と平和に、穏やかに、結構いい暮らしをしていました。時代的な状況の違いはありますが、戦前まではどうにか裕福な生活を送っていたそうなんです。その具体的なイメージを示せたらいいなとは思っていました。

硫黄島と聞いた時に、パッと思い出すのが戦争の場面だけじゃなくて、もちろんそれも大事なんですがその前にどんな暮らしがあったかを書けたらいいなと。

もともと戦争のことは書くつもりがなく、結果としてちょっとは書いたものの、その前にあった時間をどう書けるのかということを考えていました。

- ritokei

-

小説を読んで硫黄島っておもしろい島だったんだなと感じました。

- 滝口さん

-

地面に芋を置いて地熱でふかすとかね。

- ritokei

-

なかなか知り得ないことばかりです。滝口さんは八丈島で生まれたそうですが、八丈島に伺うこともありますか?

- 滝口さん

-

生まれてすぐに父の転勤で内地に移ったので、僕が生活していたのは生後半年くらいなんですが、子どもの頃は毎年のように行っていました。今も親戚がいて、今年の夏も久しぶりに行きました。

- ritokei

-

子どもの頃に訪れた八丈島はどのような印象でしたか?

- 滝口さん

-

90年代頃ですから、もうちょっとにぎやかだったんじゃないかと思います。景気が良かった80年代の観光地としての余韻がまだぎりぎり残っているような感じでしたね。

- ritokei

-

「島」という場所に対して滝口さんはどのような印象をお持ちですか?

- 滝口さん

-

僕が島にいる時に思うのは、結局どの方向にもすぐ果てがあって、その先は海であるということです。そういう状態にあることは、人によっては不安かもしれませんが、東京で暮らしているときの感覚とはずいぶん違う。絶対的に有限で、行ける場所も限られる。

八丈島に数日いて気づいたのは、ちょっと買い物に行くにも誰かの家に行くにも全部同じ道を通るんですよね。1日に何度も。その狭さはやっぱりおもしろい。

僕は島外の人間ですが、島で暮らす人は島内のことを知り尽くしていて、人間関係などもすべて筒抜け。それは島で暮らす大変さでもあるでしょうが、おもしろいところでもあると思います。

- ritokei

-

『水平線』にも「面倒なおじさん」が登場しますが、都会ならそういう人とはわざわざ付き合わなくてもやっていけます。しかし島だとそれができません。

- 滝口さん

-

人との距離感も独特ですよね。

飲みに行った店に嫌な奴がいても他の店に移るんじゃなくて「あいつ来てるな」と思いながらうまくやり過ごす。そんな事情を他の客たちも分かっている。そんなことが毎日起こる。

ここで暮らす以上は、そのへん融通しながらできるだけ気持ちよく過ごそうよというわけで、知った者同士があらゆる事情に通じながら生活を送るところに生じる哲学みたいなものがあって、それが僕には魅力的に映ります。

お話を伺った人

滝口悠生(たきぐち・ゆうしょう)さん

1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で第43回新潮新人賞を受賞し、デビュー。2015年、『愛と人生』で第37回野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で第154回芥川龍之介賞を受賞。ほか『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』など多数

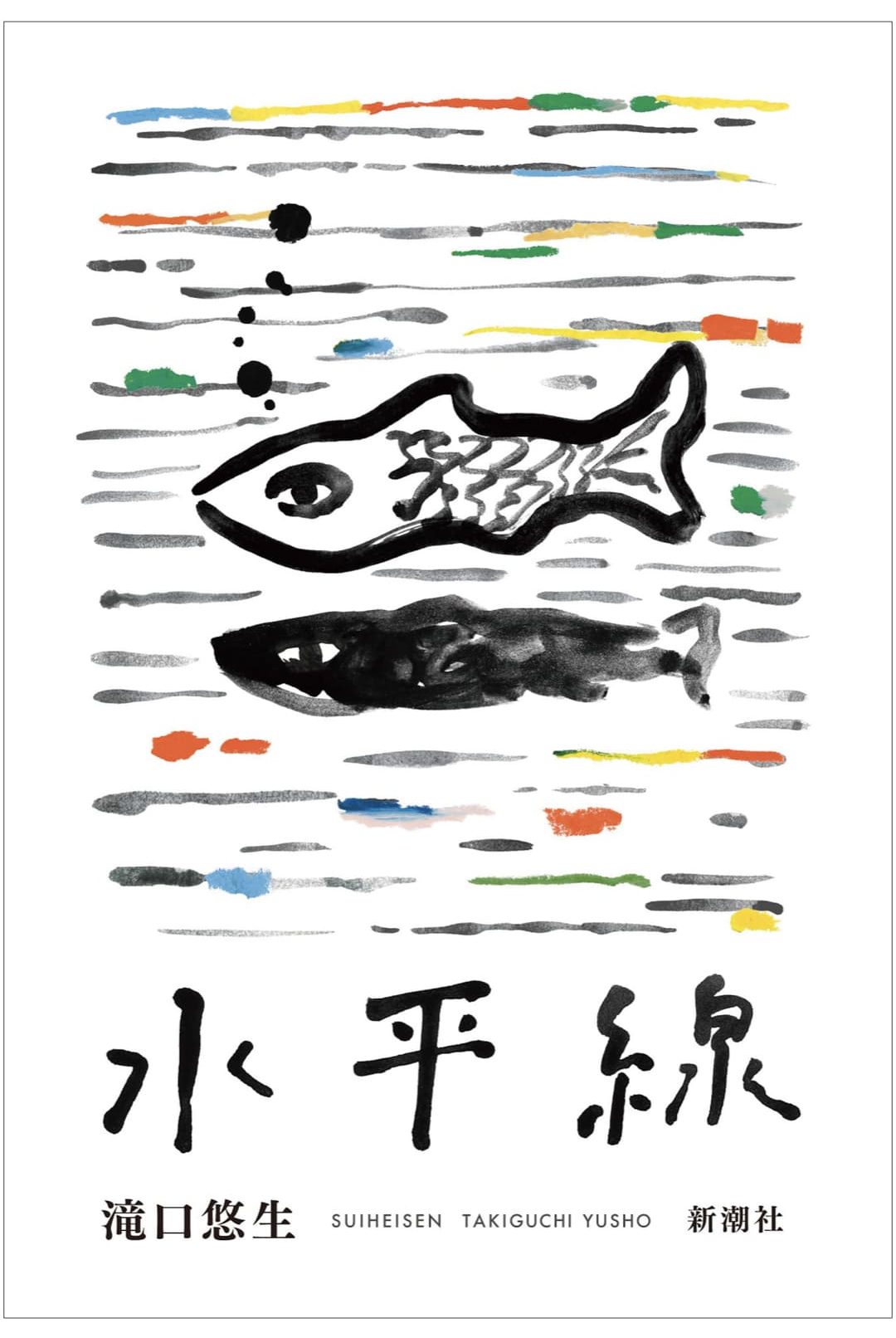

『水平線』(新潮社)

祖父母の故郷・硫黄島を墓参で訪れたことがある妹に、見知らぬ男から電話がかかってきた頃、兄は不思議なメールに導かれ船に乗った。戦争による疎開で島を出た祖父母たちの人生と、激戦地となった島に残された人々の運命。もういない彼らの言葉が、今も隆起し続ける島から、波に乗ってやってくルルルー 時を超えた魂の交流を描く