長崎県・対馬島で獣医師、狩猟と食をつなぐ一般社団法人daidai 代表として活動する齊藤ももこさんは、「命をいただくこと」を通して、人と自然の関係を問い直す体験の場をひらく。山と海、そして命のつながりを五感で感じる体験とは ?

※この記事は『季刊ritokei』49号(2025年5月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の公式設置ポイントにてご覧いただけます。

対馬島/長崎

長崎県に属する対馬島は、面積約708キロ平方メートル、人口約2万6千人。九州と韓国の間に位置し、ツシマヤマネコなどが生息する自然豊かな島。博多港からフェリーで約5時間半、福岡空港からは空路で約40分

対馬の自然にふれ、いのちの声に気づく

人間は誰もが自然の一部であり、食物連鎖の一部として動植物を食らい命をつないでいる。こうした実感を「遠い」と感じる人は、たとえば口に入る「肉」はスーパーで買うもので、それ以前にあった「動物」としての姿や 「自然とのつながり」を想像できていないのではないだろうか。

「食べるとはどういうことか。生きるとはどういうことか」。齊藤ももこさんは社会変化の中で、自然と人間の暮らしが切り離されてきたことへの違和感を問う。

「小さい頃から動物が大好きで『獣医になったら?』と言われて獣医になったんです。けれど、大学に入り、より鮮明に治療を行う獣医師の仕事を目の当たりにするようになると、思い描いていた仕事とは違っていて。自分は何がしたかったのか改めて考えた時に、野生動物に携わる活動がしたかったと気づきました」。

自然や農業に影響を及ぼしてしまう増えすぎたシカ

自然や農業に影響を及ぼしてしまう増えすぎたシカ

そして2013年に齊藤さんは対馬に渡る。広大な島に美しい自然と、独特の文化が残る対馬。そこでは希少動物であるツシマヤマネコのような保全対象の動物がいる一方、イノシシやシカのように増えすぎて困っている動物が存在することを目の当たりにした。

「声を出せない自然生態系で生まれているアンバランスを解消するような活動がしたい」。そんな想いから「獣害から獣財へ」を掲げるdaidaiを設立。事業のひとつとして、島の自然と命を学ぶ体験プログラムを提供している。

大根とイノシシ、命に違いはあるのか?

かつては里山の恵みに感謝し、森や畑と寄り添う暮らしがあった。けれど、暮らしが便利になるにつれ、人と自然との接点は少しずつ失われていった。今では、多くの若い世代が森に入る経験すらない。

狩猟もまた特殊な行為として捉えられ、遠い存在になってしまった。けれど、実際の現場に足を運ぶと、そこには命と向き合う営みのリアルがある。森での営みは、伝統や産業をどう守るかという問いでもある。

森の中で行われる命と向き合うリアルな学びの場

森の中で行われる命と向き合うリアルな学びの場

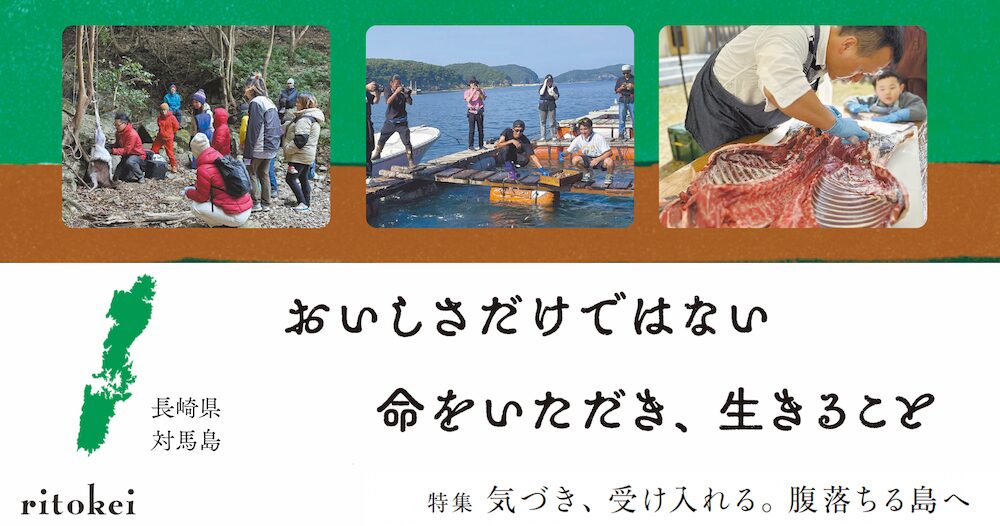

齊藤さんがいま力を注ぐのは、「命をいただき生かされているというつながり」への気づきを育てる活動だ。例えば、「MEET MEAT(ミート・ミート)」という体験プログラム。狩猟や解体の現場を見学し、捕獲したイノシシやシカの肉を食べる。参加者は、食肉がどうやって“命”から“食べもの”になるのかを、リアルに感じることができる。

学びを受けるのは、観光を目的に対馬にやってきたファミリー層や、島内外の中・高・大学生。「島の子どもたちでもブロック肉を気持ち悪いといって触れない子もいるんです」。今や対馬でも食肉はスーパーで買うのが当たり前。その裏にある命との向き合い方は、島内外問わず、多くの子どもたちにとって“知らない世界”になっている。

解体作業の見学もできる食肉加工施設 「対馬もみじぼたん」

解体作業の見学もできる食肉加工施設 「対馬もみじぼたん」

山と海と命にふれ、たくましい次世代を

広大な面積に森林が広がり、日本一長い海岸延長を誇る対馬には、豊かな漁場が広がる。イノシシやシカの増加や担い手の減少による山の荒廃から、藻場の減少などによる海の荒廃を共に学べるよう、地元の水産事業者・丸徳水産と連携した「海と山ツアー」も提供。

サステナブル事業を推進する企業からの参加者は、山の問題から海の問題へとつながる実感を得ながら「ここがつながっていたんだ!」という気づきを得ているという。SDGsという言葉だけが先走り、現場を知らずに悩むビジネスパーソンにとって、対馬の自然は“実感知”を育む教材になるのだ。

山と海のつながりを学ぶ「海と山ツアー」の一場面

山と海のつながりを学ぶ「海と山ツアー」の一場面

山と海の関係を「目で見て、足で感じる」プログラムは、地域の子どもたちにも提供されている。水の流れ、落ち葉の匂い、風の音。五感で自然に触れる体験が、記憶に深く刻まれる。自分たちの暮らす場所に誇りを持ち、将来の生き方を考えるきっかけにもなっている。

「たくましい子が増えたら、国力が上がると思うんです」。齊藤さんは笑いながら、でも真剣にそう話す。便利さの裏側にある見えない仕組み。ふだん見落としがちな自然との関係。日々の暮らしの中で、わたしたちは何をいただいて生きているのか。この島では、それを問い直すきっかけがある。

命から食肉になる過程を体感する「いのちの食べかたワークショップ」

命から食肉になる過程を体感する「いのちの食べかたワークショップ」