日本では家庭医療や総合診療と呼ばれ、ヨーロッパを中心に配備されている「地域のかかりつけ医」である、プライマリ・ケア。

鹿児島を拠点に医療と介護の新たな連携スタイルを構築し、医師や医療ジャーナリストとして活躍する森田洋之さんに、島にとって理想的な医療・介護について聞きました。今回は、後編をお届けします。

>>前編:「どのように生きたいか?島人の力とプライマリ・ケア(前編)【特集|島で守る命と健康】」はこちら

※この記事は『季刊ritokei』43号(2023年8月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の設置ポイントにてご覧いただけます。

島の人々は医療やお金よりも大切なものを持っている

欧米は日本の4分の1しか病床がないけれど、プライマリ・ケアが浸透しています。僕らプライマリ・ケア医の仕事は、命や健康の問題を「自分ごと」に返していくことです。

医療も介護も当事者は自分自身。最終的に、どう生きたいか?どう死にたいか?という自分自身の問題に対し、当事者が行った決定を僕らは支援したい。

自分や大切な人の命や健康を他人に任せて安心しても、病院や施設で支配・管理されてしまうなら生活者ではなくなってしまいます。

終末期医療にも正解はなく、最期は延命措置しかできない。多くの管につながれて意識もなく延命されることは、本人が理想とする終末なのか?その人にとっての幸福と医学的な正解とは、別の話なのです。

老化現象に対しても医療は何もできません。提供できるとすれば生活介護ですが、介護施設は「安心してください」と言いながら、ご老人が徘徊すれば縛りつけてしまうこともある。それは他人に支配・管理されている状態で、介護施設で働く優しい人たちも、刑務所の看守のような仕事になってしまう現実から、どんどん辞めてしまいます。

最近は、オンライン診療も増えていますし、遠隔死亡診断の仕組みもできてきたので、現場次第では離島で看取ることも可能です。

在宅医療や訪問看護、訪問介護などの在宅サービスで多くを支えながら、未来ある命を守るために必要な時には高度医療につなぐことができれば、島で暮らし続けられるのではないでしょうか。

命や健康を自分ごととするのはある意味では安心でありません。けれど、台所を下げることで生活を続けられたおばあちゃんのように自由でいられます。

島の人たちは医療やお金よりも大事なものを持っているので、都会のようにたくさんの医療環境がなくても、人と人のきずなと生きていくためのスキルをもって自由でいられるのです。

【お話を伺った人】

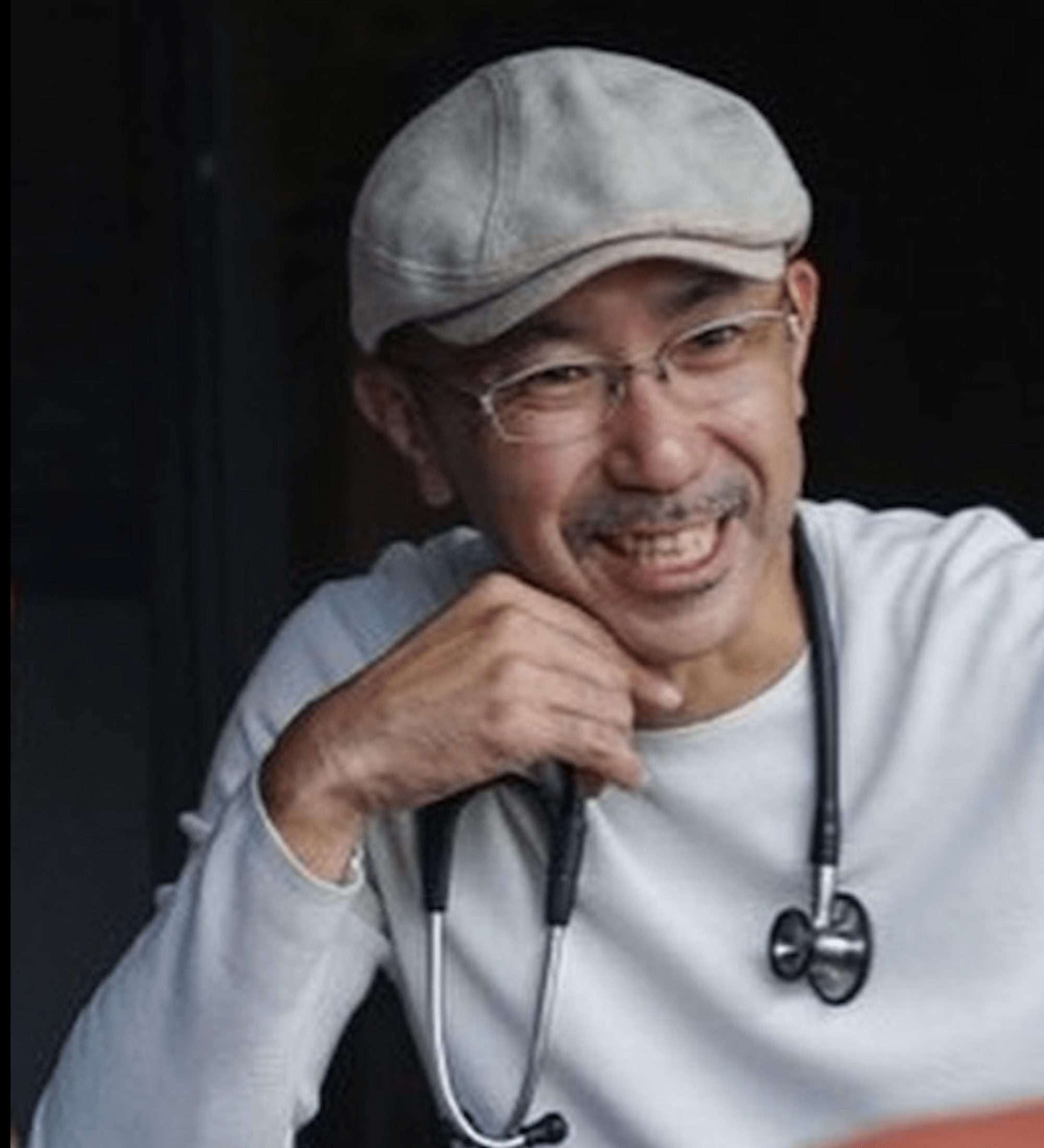

森田洋之(もりた・ひろゆき)さん

医師、南日本ヘルスリサーチラボ代表。1971年横浜生まれ。一橋大学経済学部卒業後、宮崎医科大学医学部に入学し医師免許を取得。鹿児島医療介護塾まちづくり部長、日本内科学会認定内科医、プライマリ・ケア指導医、元鹿児島県参与(地方創生担当)。

2020年に鹿児島県南九州市にひらやまのクリニックを開業。著書に『破綻からの奇跡』(南日本ヘルスリサーチラボ)、『医療経済の嘘』(ポプラ新書)など。