日本全体が人口減少時代に直面する今、離島地域も例外ではありません。

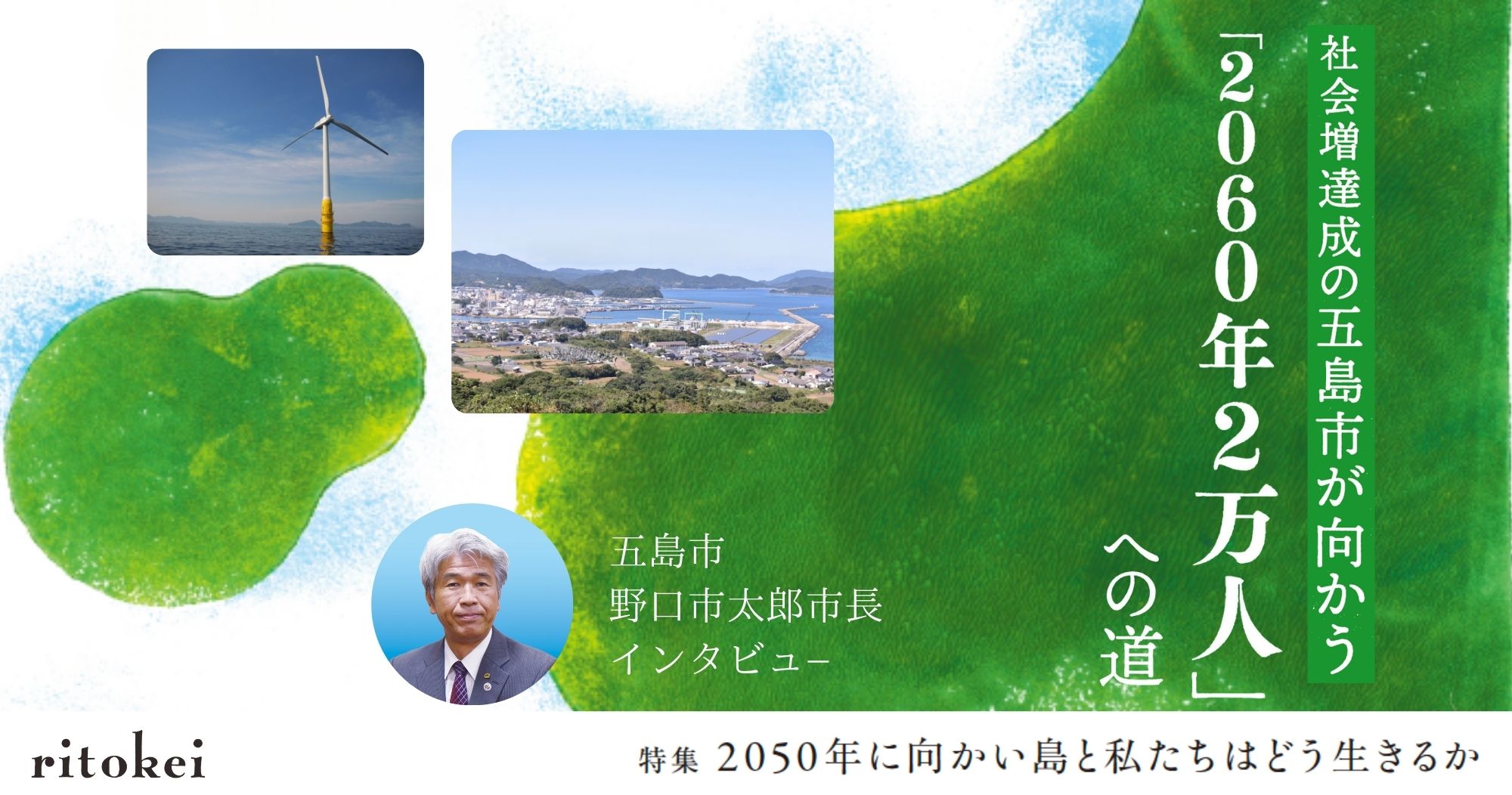

そんな中、長崎県五島市では転入者数が転出者数を上回る「社会増」を達成し、現在の人口は33,861人(2024年3月末)。市は推計で2060年に1万人程度と予測される将来の人口を、2万人程度に維持しようと目標を掲げています。

この目標を、どのように達成しようとしているのでしょうか?全国離島振興協議会会長であり、2012年から五島市長を務める野口市長に話を聞きました。

※この記事は『季刊ritokei』45号(2024年4月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の設置ポイントにてご覧いただけます。

取材・鯨本あつこ、写真提供・五島市

2060年に人口2万人を維持したい

- ritokei

-

五島市では、2050年前後にどのような社会変化が起こると想定されていますか?

- 野口市長

まず、人口減少は日本全体で起きています。なかでも離島部の減少幅は激しく、長崎全体でも離島部の減少率が高くなっています。

社人研(※)は2045年までの人口推計を出していますが、五島市の独自推計では、2060年には人口が1万人程度と予測されました。

人口が1万人になると、飛行機が飛ばせず、高速船の運航も厳しくなるかもしれません。総合病院の病床数も縮小され、子どもの数がさらに減ると高校が減るなど教育環境にも影響がでるでしょう。

今、受けられている行政や民間のサービスを維持するために、どれくらいの人口が必要かと考えると、2万人はなんとか維持したい。そこで五島市では2060年に2万人を維持するための総合戦略を立てています。

(※)国立社会保障・人口問題研究所。人口問題と社会保障との相互関係を有機的に研究・解明する厚生 労働省の研究機関

- ritokei

-

具体的な数値目標があるのは非常に良いですね。今後の社会変化に対する対応として、優先されていることはありますか?

- 野口市長

脱炭素社会への取り組みをしっかりとやっていかねばと考えています。五島沖では洋上風力での発電を行っており、ゆくゆくは五島がエネルギーの供給源になれたらと夢見ています。

食料の安全保障でも五島が貢献できると考えています。我々の島の周りは海しかありませんので、海をしっかり活用する。長崎県はマグロ養殖が日本一。水産業をもって食料安保に貢献していきたいです。

交流人口の拡大としては、五島は世界遺産、日本遺産、ジオパークの三冠を達成しています。テレビドラマなどの効果もあり、コロナ禍で減っていた観光客も年間20万人まで回復しました。これからも五島の魅力を伝えながら誘客していきたいと思っています。

少しずついろいろな仕事がある島に

- ritokei

2030~2060年に向けて、取り組まれていることのなかで特に重要だと考えられていることを教えてください。

- 野口市長

雇用を考えた時、特定の産業や特定の企業だけでたくさんの雇用を確保すると、全体として弱くなります。島の産業が水産業だけだと、水産業が痛手を受けてしまうことで全滅する可能性があります。

ですから私は、島にはいろいろな職種が少しずつある状態が望ましいと思っています。

- ritokei

洋上風力も地元住民の雇用創出につながっているとのこと。いろいろな職種のひとつというわけですね。

- 野口市長

洋上風力にしても、単に近隣の海域で風車を浮かべるということではなく、組み立てもメンテナンスも地元の企業で行う。五島の産業として育っていくような取り組みが必要なのです。

参考記事(2018年)

>>【特集|島づくり】「エネルギーの島」を目指して。五島市で進む再生可能エネルギーの取り組み(前編)

>>【特集|島づくり】「エネルギーの島」を目指して。五島市で進む再生可能エネルギーの取り組み(後編)

五島市沖に設置されている浮体式洋上風力発電機。五島市では他にも潮の満ち引きを活用して発電する潮流発電の実証実験が行われており、1,000キロワット級の潮流発電機の設置が予定されている

五島市沖に設置されている浮体式洋上風力発電機。五島市では他にも潮の満ち引きを活用して発電する潮流発電の実証実験が行われており、1,000キロワット級の潮流発電機の設置が予定されている

- ritokei

今、改めて問われている人口減少の問題も、多くの島は1950年代頃から向き合い続けています。五島市が行ってきた取り組みの中、近年最も効果があったと感じる取り組みはありますか。

- 野口市長

やはり一番効果があったのは雇用機会拡充事業です。かねてより雇用の確保や移住対策に力を入れてきましたが、平成29年に有人国境離島法が施行されたことで、新規事業の創出や事業拡大が行いやすくなりました。

今、7年目を迎えていますが、五島市ではこの制度を積極的に活用しながら約640人の雇用を生み出してきました。

移住者を受け入れ多文化共生の島へ

- ritokei

移住については社会増の実現が話題となりました。

- 野口市長

令和元年と令和2年に社会増を実現し、コロナで一旦ふりだしに戻りましたが、令和5年にはプラス25人となりました。6年連続200人を超える移住者が五島市を選んでいる状況には、大きな手応えを感じています。これからも、雇用の確保と移住対策はやり続けなければいけません。

それと、五島は令和2年に日本語学校を開設しました。令和元年の外国人は100人ほどでしたが、ベトナムからの留学生やカンボジア、インドネシア、ミャンマーなどからの技能実習生が増え現在は約360人となっています。

彼らは水産業や農業、福祉施設やコンビニで就労するなど、労働力の確保という点でも重要な存在となってきたので、市民を含め、多文化共生にも取り組んでいきたいですね。

五島市は農業や漁業、畜産業、観光業などが盛んで、近年は連続テレビ小説『舞いあがれ!』や、ドラマ化された人気アニメ『ばらかもん』のロケ地となるなど、多方面から注目を集めている

五島市は農業や漁業、畜産業、観光業などが盛んで、近年は連続テレビ小説『舞いあがれ!』や、ドラマ化された人気アニメ『ばらかもん』のロケ地となるなど、多方面から注目を集めている

- ritokei

中心市街地のある福江島のほかに、奈留島、久賀島、椛島などの二次離島があります。

- 野口市長

五島市だけで10の島に人が住んでおり、福江島を除けば数人から2,000人規模の有人離島があります。住民が暮らしている以上、いわゆる行政サービスは提供しなければなりません。

しかしそこで、効率が悪いから「引っ越しませんか?」という話にするのではなく、「そこに住みたい」という住民の意思をきちんとフォローしていきたい。コンパクトシティという言葉もありますが、人が相手ですから、その心に配慮しなければならないと考えています。

- ritokei

二次離島では離島留学も行われていますね。

- 野口市長

はい。島に学校を残せるように島外から子どもたちを受け入れる小中学校や高校があります。五島でも少子化は確実に進行しており、過去には毎年200人ずつ生まれていた赤ちゃんが、令和4年は173人、令和5年は166人と年々減っています。

国は主に生まれてきた子どもたちへの対策を講じていますが、生まれてくる赤ちゃんを増やすために、島としてどう対策するか。実は、独身の男性や女性はたくさんいるので、かつておせっかいを焼いていたおじちゃん、おばちゃん役を市役所が担わねばと思って、ここ5~6年取り組んでいます。

- ritokei

2050年に島を担う中心世代となる現在の子どもたちに向けて、メッセージをお願いします。

- 野口市長

島に生まれて、育ったことにまずは誇りと自信をもってもらいたい。その上で、いつかは五島市を、あるいは日本を、欲を言えば世界を担っていく人材に育ってもらいたいと思っています。

どこにいてもふるさとへの応援はできますから、自分の能力を活かして精一杯がんばってもらいたいです。

【お話を伺った人】

野口市太郎(のぐち・いちたろう)

五島市長。全国離島振興協議会会長。旧福江市出身。県職員として五島地方局長や水産部長などを歴任し、2012年より現職。現在3期目。世代交代の必要を訴え、今年9月の市長選では不出馬を表明。

>>五島市ホームページ