2017年に上梓された『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること(以下、未来の年表)』(講談社)は、2065年頃までの日本で起こる社会変化を時系列に示し、日本社会に衝撃を与えました。

著者である河合雅司さんは、人口減少に起因して起こる数々の問題を「静かなる有事」と名付けて警鐘を鳴らしています。河合さんに島で生きる人が知っておくべき現実と、可能性について聞きました。

※この記事は『季刊ritokei』45号(2024年4月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の設置ポイントにてご覧いただけます。

取材・鯨本あつこ

日本中が危機に瀕する「静かなる有事」

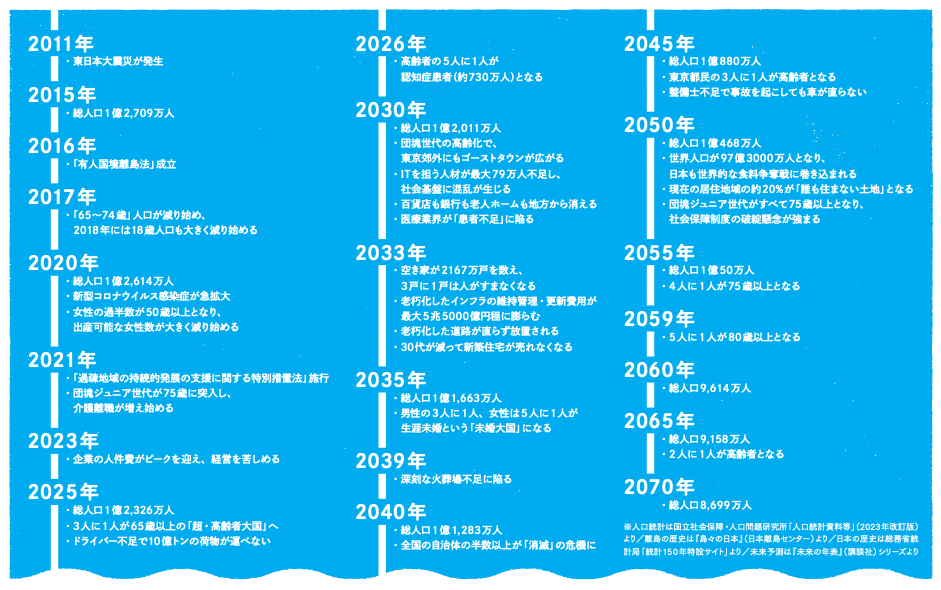

『未来の年表』が示す未来の日本は、惨憺たる状況だ。

2040年には自治体の半数が出産適齢期の女性人口不足に陥り将来的な消滅の危機に、2050年には現在の居住エリアのうち19%が誰も住まなくなる無居住エリアに転じる。

水道管を維持するために水道代は高騰し、交通や医療という最重要インフラも人材不足や財政難により、ぼろぼろと崩れ落ちていく。

「静かなる有事」が日本列島に迫るなか、2024年現在は416ある有人離島の暮らしはどうなるのか。

河合さんは「急激な人口減少によって起こる社会変化は、離島であろうと内地であろうと違いはありません。サービスはある程度の人口規模がなければ成り立ちませんが、人口減少社会では都市部でも人口が減っていくので、段階に応じてさまざまなサービスが廃業・撤退に追い込まれていきます」と語る。

日本中が危機に瀕するなか、島々がその暮らしを維持するにはどうすればよいのか。

「離島の場合はそれぞれの環境は千差万別ですが、多くの島は日本全体が人口を増やしていた時代から過疎化が進んでいました。まずは、なぜその時にも離島の人口は減っていたのか?という点に向き合わなければなりません」。

自問すべきは「何で食べていくのか?」

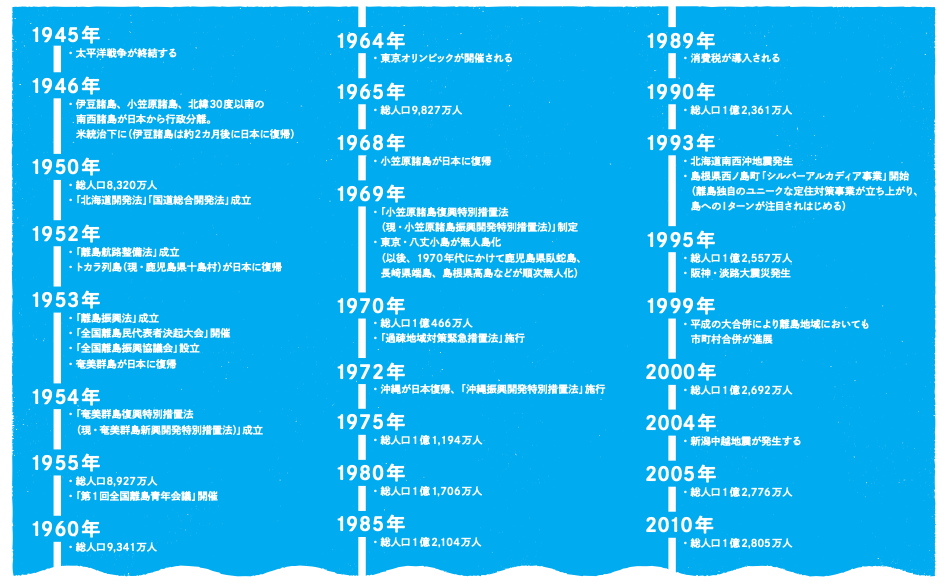

離島の人口減少は1950年代から拡大してきた。戦後の復興から高度経済成長期に入り、集団就職や進学のために、多くの若者が島を離れた現象は「(島に)働き口がなく、それを改善する手立てを見いだせなかったことが大きな理由」だと河合さんはみる。

人口が減ることで、学校がなくなり、子どもやその親が進学を機に島を離れ、さらに人口が減っていく。このループを自力で抜け出す手立ては、何よりも働き口があり「食べていける」環境をつくりだすことだ。

「雇用を生む産業がない限り、本土であっても離島であっても成り立ちません。要するに『何で食べていくのですか?』という問いに答えられなければ、生き残れないのです」。

離島には海や山の幸に恵まれる地域も多いため、自給自足が可能なら食べることはできる。しかし、豊かに暮らすための教育や医療や交通インフラを確保するには、お金が必要になる。

2050年といえば、この春、小学1年生にあがる児童が30代となる頃。大人になった彼らが島で暮らせるか否かは、「食べていける」「暮らしていける」だけの経済活動と仕組みを、今の大人たちが築けるか否かにかかっている。

どうつくる?ポイントは「小さなエリア」

迫り来る人口激減社会に対応するには、「既存自治体のエリアをすべて発展させていくことは困難。現状維持すら簡単ではありません。行政サービスや電気、水道、医療を届けるのに多大なコストを要するところも出てくるためです。それよりも集住を図って、暮らし続けられるエリアを少しでもたくさん残す方策を考える方が現実的です」と河合さんは語る。

ポイントは「個人でできることは自ら行うこと」や「人口が小規模でも成り立つ社会をつくること」。そしてそれを「小さなエリアで行っていくこと」であると河合さんは提案する。

「私は今後の日本は『戦略的に縮む』べきだと提唱しています。多少は小さな社会になろうとも『豊かな国』を実現し得る。ただ、既存自治体を前提に発想したものである限り、なかなかうまく機能しない。既存自治体は人口減少を前提としていない。

地域コミュニティの“受け皿”としてはサイズが大きすぎるうえ、その多くは既得権によってがんじがらめになっており、社会の激変に対応する改革を決断するには時間がかかりすぎるのです」。

市町村よりも小さなエリアをひとつの社会としてマネジメントできれば、地域の目標は達成しやすく、住民の理解や協力も得やすくなる。

「少人数でも高い利益があげられるようなビジネスが存在し、高齢者が歩ける範囲で日常生活を完結できるスマートな暮らしができる『王国』をつくるイメージです」。

>>記事後編に続く

三重県・鳥羽市の離島、答志島の風景(写真・石原みどり)

三重県・鳥羽市の離島、答志島の風景(写真・石原みどり)

【編集部より】

日本の人口減を可能性にかえる本をつくるべく、リトケイが島々のキーマンたちとつくりあげた新著『世界がかわるシマ思考- 離島に学ぶ、生きるすべ』(2024年4月発売)では、ここでいう「王国」を「シマ」と言い表しています。併せてご一読ください。

【お話を伺った人】

河合雅司(かわい・まさし)

作家、 ジャーナリスト、 一般社団法人人口減少対策総合研究所理事長。1963年生まれ。産経新聞社で論説委員などを務めた後、現職。現在、高知大学客員教授、大正大学客員教授のほか、厚労省や人事院など政府の有識者会議委員も務める。これまで内閣官房、内閣府、農水省の委員や政策研究大学院大学客員研究員、日本医師会総合政策研究機構客員研究員などを歴任。最新刊の『未来の年表 業界大変化』(講談社現代新書)をはじめとする『未来の年表』シリーズは累計100万部超のミリオンセラー。

【参考書籍】

『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること』(河合雅司・著/文、2017年、講談社)

『世界がかわるシマ思考 – 離島に学ぶ、生きるすべ』(世界がかわるシマ思考制作委員会・著、2024年、ISSUE+DESIGN)