著書『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること(以下、未来の年表)』(2017年、講談社)で2065年頃までの日本で起こる社会変化を時系列に示し、人口減少に起因して起こる数々の問題を「静かなる有事」と名付けて警鐘を鳴らす河合雅司さん。離島のシマ(集落)など小さなエリアが生き残るために、必要な考え方とは。記事後編です。

>>記事前編はこちら

※この記事は『季刊ritokei』45号(2024年4月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の設置ポイントにてご覧いただけます。

文・鯨本あつこ

小さなエリアが生き残る手立て

「王国」や「シマ」では、「そこに住む人々が豊かさを維持するための独自の方策を自ら考え、決めていくこと」が不可欠になると河合さんは言う。そして、「食べていく」には「誰と手を組み、どの商圏とくっついていくのか」が重要。

「どんな仕事にも商売にも事業を持続させるために必要な最低限の消費者数というものがあります。1カ月の売り上げ目標を達成するに十分な消費者数をどう確保していくか? そのための商圏を維持することが課題なのです」。

島の多くは陸続きの地域に比べて商圏が身近にない。人口100人の島で捕れた魚を売るとしたら、鮮魚を住民に販売するだけでは十分な稼ぎとならないため、近隣地域や遠い都市部にまで商圏を広げる必要がある。

「漁業を例にすれば、家族単位の小規模な漁業よりも、食品加工業として付加価値を生んでいくことです。人口減少社会では産業の高度化を図るしかありません。また、日本の人口減少速度からすると、いずれ海外のマーケットに進出する必要もあるでしょう。そのためにも、これからはヒト・モノ・カネ・データの4つをどれだけ循環させ、いかに高付加価値化できるかの競い合いになります」。

危機感が共有される地域には可能性がある

この競い合いでは課題先進地と言われてきた島に優位性がある。「危機感」が共有されやすいのだ。

「今うまくいっている地域ほど現状維持バイアスがかかりやすい。イノベーションが起こりにくいところほど手遅れになっていきます。むしろ、切羽詰まっている地域の方が人口減少に対応した仕様に転じる可能性は大きい。

地方や離島の勝ち残りチャンスは今までよりもはるかに拡大しています。動かざるを得ない状況で100のトライをして1を得られればいいんです。今はパッとしなくても30年後にはすごくおもしろい地域として世界の歴史に刻まれる可能性があるのです」。

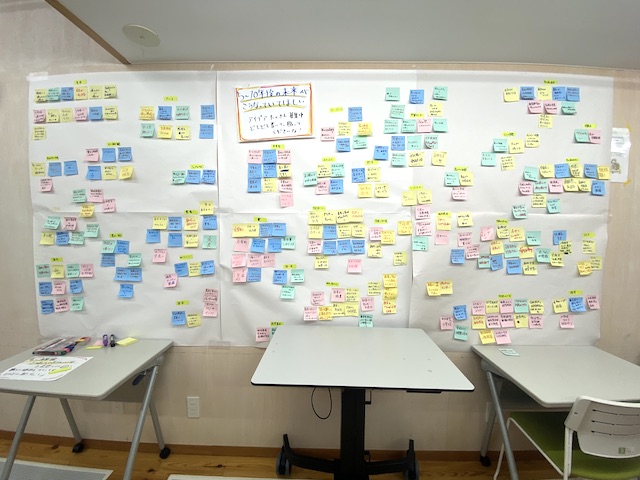

海士町の公営塾に掲示される「理想の未来」。

海士町の公営塾に掲示される「理想の未来」。

多様な人々の「危機感」や「希望」が共有されている(写真・鯨本あつこ)

今や地域づくりの先進事例として名高い隠岐諸島の海士町も、財政破綻や学校消滅の危機から生き残りをかけた挑戦をはじめ、多くのイノベーションを起こし続けてきた結果、今のにぎわいを手に入れることができた。

そんな海士町が掲げる「ないものはない」というキャッチコピーにも現れるように、島には「ない」ものが多い。その分、ヒト・モノ・コト・カネの動きを把握しやすく、危機感を共有することで、皆が力を合わせてイノベーションを起こせるのだ。

「地域住民の気持ちを束ねてビジョンと具体的な手法を語れるリーダーがいることも重要です。王国を完成させるには、その土地に住む人だけではなく、さまざまな分野の連携が不可欠ですが、他地域の実情や地域差を知ることができれば補完関係を築けますし、個々に異なるニーズに応えることでビジネスチャンスも生まれます。これからは、離島のなかでも差が出てくるでしょう」。

なぜ島に生きるのか?これからどう生きるか?

島でイノベーションを起こすには、島で生きる人や、島に関わる人が「なぜ島に住んでいるのか?(関わっているのか?)」という問いかけも重要だと河合さん。

「島にはそこでの暮らしを体験したいがために住んでいる人がいるわけです。都会暮らしが合わない人や芸術家など、島に移り住んだ人がその不便さを『豊かさ』として考えているなら、極端な話、公共サービスが十分届かなくてもOKな場所として割り切っているかもしれません。生きる力を持つ人たちが新たな価値観に基づくライフスタイルを築くのもイノベーションの1つです」。

日本の離島には、400島あれば400通りの個性がある。さらに河合さんの言う「王国」や『世界がかわるシマ思考- 離島に学ぶ、生きるすべ』で言う「シマ」の数であれば日本の離島だけでも数千ある。

『未来の年表』が示唆する未来が訪れてもなお、豊かさを失わずに生きていくには、自らの王国やシマを見つめ、同じコミュニティの仲間と共にビジョンを立て、行動を開始する。不足があれば、補い合える島外の商圏やパートナーと連携していく。

人口激減時代の航海はこれまでにない荒波も予想されるが、それは島に限らず誰もが同じ。この時代を、島と私たちはどう生きるか? 行動するなら早いに越したことはないだろう。

【お話を伺った人】

河合雅司(かわい・まさし)

作家、 ジャーナリスト、 一般社団法人人口減少対策総合研究所理事長。1963年生まれ。産経新聞社で論説委員などを務めた後、現職。現在、高知大学客員教授、大正大学客員教授のほか、厚労省や人事院など政府の有識者会議委員も務める。これまで内閣官房、内閣府、農水省の委員や政策研究大学院大学客員研究員、日本医師会総合政策研究機構客員研究員などを歴任。最新刊の『未来の年表 業界大変化』(講談社現代新書)をはじめとする『未来の年表』シリーズは累計100万部超のミリオンセラー。

【参考書籍】

『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること』(河合雅司・著/文、2017年、講談社)

『世界がかわるシマ思考 – 離島に学ぶ、生きるすべ』(世界がかわるシマ思考制作委員会・著、2024年、ISSUE+DESIGN)