瀬戸内の島々150島を歩き、人と暮らしを描いてきた絵描き・倉掛喜八郎氏の著作『タコとミカンの島 瀬戸内の島で暮した夫婦の話』より、エピソードを抜粋して掲載する連載企画。

愛媛県松山沖に浮かぶ、今は無人島となってしまった由利島(ゆりじま)で、タコツボ漁とミカン耕作を営みながら戦前から1980年代まで暮らした夫婦を訪ね、穏やかな海を見下ろすミカン山で、漁に出た船の上で、問わず語りに聞いた島の話をお届けします。

左:二神・由利島周辺地図/右:由利島鳥瞰図(クリックで拡大します)

二神島

昭和五九(一九八四)年八月、松山市三津浜港からフェリーに乗り、初めて念願の二神島(ふたがみじま)を訪ねた。

忽那(くつな)諸島の二神島は、行政上は愛媛県温泉郡中島町(現松山市)に属し、瀬戸内海国立公園内にある東西に細長い周囲一〇キロの島である。ミカン耕作と漁業兼業の暮し。戸数一五〇戸、人口四〇〇人たらず。駐在さん、お医者さんお坊さんもいない。

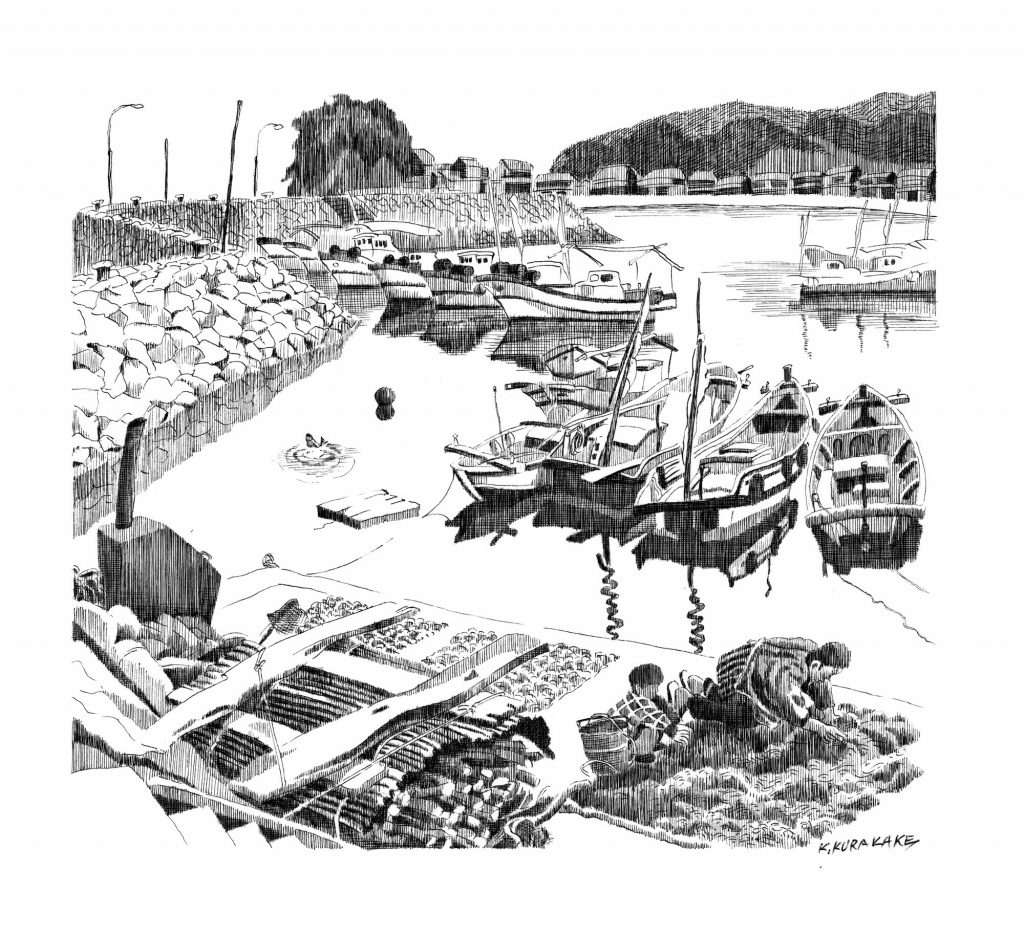

薄いフィルムシートを張ったように波ひとつない凪の海を、鋭いナイフで切りさくように白波をけたてて漁船が帰ってきた。漁協の生簀にタコを水揚げした後、船を船溜りにつなぎ止め、初老の夫婦が、馴れた足取りでヒョイヒョイと僚船の船ベリをまたぎ、石積みの防波堤に上がってきた。

「こんにちは。タコは豊漁ですか」

声をかけると、男はチラッと私を見て、一瞬まばたきしたような。やせ細り、面長のほおがこけてシワ深い。長袖木綿シャツをはだけた胸にはアバラ骨が浮き上がる。両手はゴツゴツ節くれだち、手ぬぐいを巻いたツバの短い麦ワラ帽を白髪頭に浅目にかぶる。背丈は一メートル六〇センチ前後か。着古した灰色の作業ズボン、白い長靴を履く。大病でも患ったのか、腰が「く」の字に曲がる。だが、日焼けして精悍な漁師の風貌だ。

後につづく小柄な奥さんは、赤ん坊のようなフリルがついた白い日よけ帽を目深にかぶり、涼しそうな淡い花柄ブラウス、かすりのもんぺ柄のナイロン製作業ズボン、白い長靴履き、清潔な感じだ。

「暑いですね」

月並な言葉をかけると、骨ばった四角い顔が少し微笑み、軽い会釈を返してきた。背丈は一メートル四〇ぐらいか。小柄な女性にしては不釣合いな、男のように大きなこぶし。長年の激しい労働を思う。

夫婦の目の奥は二神の青い海のように澄んでいた。

フェリーが着いた正面の宿に荷物をおいて、島をぶらぶら歩く。

北岸の入江沿いに港と集落があり、敷石の一本道に瓦屋根二階建ての家が並ぶ。どの家の今夜のおかずは何、みんなわかる真っ直ぐの細い路地を抜けた裏山は、ところどころ杉の防風林に囲まれて、ミカン畑が尾根近くまで広がる。

近海はタイとタコの好漁場だ。夕暮どきつぎつぎと漁船が帰港する。マダイ、カレイ、アジ、ハリイカなどが、漁協の生簀にじゃんじゃん水揚げされていく。タイは活魚運搬船で広島県糸崎、列車で京阪神へ出荷される。

港に面した家並に、玄関や窓に戸板を打ちつけた家が二つ三つ見える。過疎化している。だが、元気な子どもたちの声がして、寂しいという印象はない。大人も子どもも着ているものは洗濯がきき、小ざっぱりしている。女性の方言は響きが柔らかい。

集落から西側は、譲りあえば軽トラがどうにかすれちがえるコンクリートの農道だ。東側は二神小学校を過ぎると南岸へつづき、やがて切り立った崖の自然海岸にぶつかる。島をぐるっと一周する道路はない。

島の朝は早い。東の空が白んで夜明けの気配がすると、漁船がつぎつぎと出漁。しばらくすると農家の人も軽トラや歩いて畑に行く。午前七時過ぎ、旅館の横に小学生一二人が勢ぞろいし、二神小学校へ集団登校。船通勤の幼稚園の先生が降りると、フェリーはすぐに三津浜へ折り返した。

昭和四七(一九七二)年、アメリカの地理雑誌『ナショナル・ジオグラフィック』が、古きよき日本の情景を残す島として、世界に二神島を紹介したことは、今も島人の語り草である。

由利島

由利島(ゆりじま)は人が住んでいない「無住」の島。二神島の南八キロの伊予灘にポツンと浮かぶ。

由利島へ渡る船便はないものか、二神から中島町役場へ勤める豊田渉さんに電話をしてみた。「ミカンの出耕作をしている中村さんに頼んでみましょう」と快く紹介してくれた。

昭和五九(一九八四)年一〇月二四日、由利島へ船を出してくれる中村さんを二神島の桟橋で待っていると、その人がひょこひょこやって来た。顔を見て驚いた。二ヵ月前、初めて二神を訪ねた漁港で「タコは豊漁ですか」と声をかけた、あのときの漁師夫婦だった。

中村勝美さん(六七)、スミエさん(五八)の漁船「勝豊丸」は、フルスピードで三〇分走り、広い空と海の中に静かに浮かぶ細長い由利島に着いた。

海は二神よりさらに碧い。さざ波の音、風の音、小鳥のさえずりも聞こえない離れ小島の静寂。すがすがしい冷気が漂う。ここが宮本常一が書き残す由利島かと思うと、全身に鳥肌がたった。

円錐形の大由利と小由利二つの島を砂州が結ぶ。ひょうたん形をした島の周囲は五キロ、地図の上では豆粒ほどに小さい。小由利の池のように小さな港から弥生式土器の破片が多く掘り出された。港からつづく砂州を渡ると、ミカン山の大由利である。

一三世紀初め、千軒の家が地震で沈んだ「ゆり込」伝説。寺床、長者屋敷などの地名が残るあたりに、礎石らしい人の手が入った正方形や長方形の石が草むして転がる。日本昔話「お舟に申し」も伝わる。戦前戦後も二〇世帯前後の半農半漁の暮しが営まれていた。

「ここは農家とイワシ網の人が住んでいた明神部落です。明神社もあってね、津和地島から神主さんを呼んで由利の人だけでお祀りしていたんですよ。

由利にはここ明神と、北に大谷、東に砂浜という三つの部落があったんですよ。部落といっても数軒ずつの農家が住んでいたぎりですよ。イリコ干したんはこの明神の浜よのぅ」

「ほら、あの杉木立の右に…」

スミエさんはこれから上がるミカン畑を指さす。物珍しくてあちこちを見まわる私を、スミエさんは立ち止まって待ってくれている。中村さんを追いかけようと足を速めると、「かまわんかまわん。今日は遊びじゃけぇ」と止める。

好意に甘えて、由利を案内してもらうことにした。それは先にミカン山へ上がった中村さんも承知していることだと言う。

大由利で唯一の平らな明神地区。草原のスネまで伸びる茅を踏み分け、足で払うと、ところどころにイワシをゆがいたレンガの釜場跡、背後にくずれかかるイワシ倉庫跡が姿を見せる。ツル草におおわれた廃屋のはがれた板壁の継ぎ目から中を覗いて見ると、積もり積もったホコリと枯草のすえた臭いがムッと鼻をつく。目が暗さに馴れると、部屋の隅に竹かごやむしろ、イリコ作りの道具が束ねて置いてある。

整理整頓された道具に、いつかまたここで暮したいとの思いが込められている。由利のイワシ網・イリコ作りがよほど楽しかったのだろう。宮本常一が由利へ来たのは昭和三四年だから、私が見たのは二五年後の島共和国の跡形であった。

木戸を開けっぱなしの農家には、縁の下に薪束、台所の土間にすすけたオクドさん、火消しつぼ、水がめ、戸棚にお茶碗、湯呑みが見える。これは廃屋ではない。廃屋といえば、家の中はクモが巣をかけ、部屋は散乱し、畑は荒れ放題だ。

「今も、通い耕作の人がね、忙しいときにここに寝泊まりして、夜明けに畑へ上がるんですよ」

二神漁業組合の競売で買った地権者三〇人のうち一〇戸が、ミカンの通い耕作をしている。

「ここはね、海軍の発電所があったところです。簡易水道の施設もあったんですよ。戦時中、海軍の見張り所があったんですよ。この道を右へ上がっていくと、島の東側の砂浜という部落へ出るんですよ。海軍がこさえた千鳥道(ジグザグの兵隊道)ですよ。辻っこ(山頂)に探照灯と聴音機があったんですよ。近いですから行ってみますか。それにうちの畑は兵舎跡なんですよ」

スミエさんが手短かに由利島の来歴を説明してくれる。

ヤブ蚊の襲撃に備えて、蚊取り線香を腰にぶら下げてもらい、いざ畑へ上がる。

夫婦のミカン畑は山頂に近い。木につかまっていないとズリ落ちる平均斜度四〇度という急傾斜の段々畑と比較的平らなところに広がり、五、六分に色づいた温州ミカンと、まだ青いソフトボールほどの伊予柑がなっていた。「さあさあ」とすすめられて、ミカンを口に含むと、甘酸っぱい新鮮な果汁がじゅわーっと、乾いたのどをうるおした。

標高一九四メートルの由利山頂から三六〇度の眺望。愛媛、広島、山口、三県境の島々が望める。北に二神島、周防大島(すおうおおしま)、倉橋島(くらはしじま)の山向こうの呉、広島はあのあたりか。西に平郡島(へいぐんとう)、八島(やしま)、祝島(いわいしま)、周防灘。東に松山、低い山並が伸びる佐田岬半島、海をへだてたその先は佐賀関(さがのせき)半島だ。

由利島最後の定住者

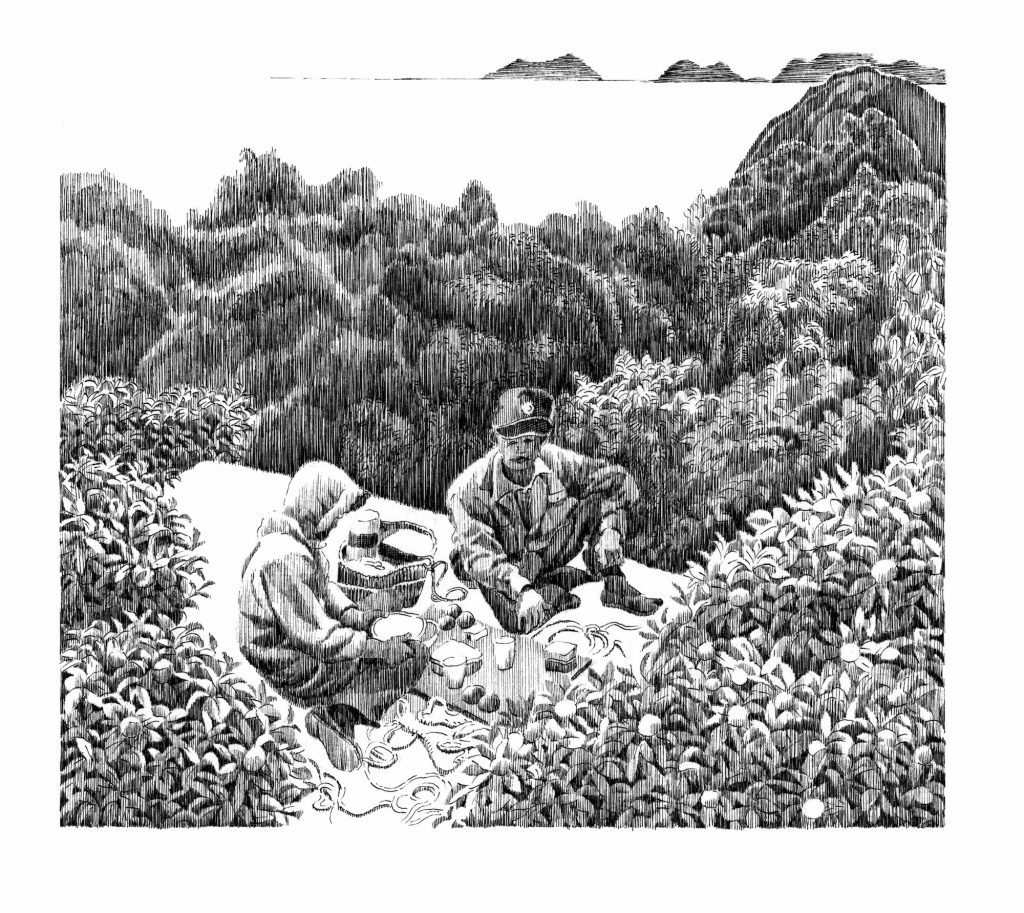

見通しのきくところで夫婦と車座になり、弁当をよばれながら、由利島のことや暮しの話を聞く。

夫婦は、ミカン耕作とタコツボ漁の兼業の暮し。由利と二神あわせて一町二反(約一・二ヘクタール)の畑に、由利で温州二〇〇株、伊予柑とネーブル三〇〇株、二神で伊予柑三〇〇株、温州三〇株を栽培している。中島町内では中規模農家だ。一人娘の専業主婦K子さんとその子、二神小学校四年生Tちゃん、三年生Mちゃん、保育園児H君の六人家族。

「ほうよのぅ、ミカンこさえて三〇年ちょっとになろうか。結婚して、間なしにここを開墾しちゃんよぅ」とスミエさんが言う。

中村さんはお茶を飲みほすと、先に畑へ下りた。

「あのなぁ、私は由利育ちよぅ。小娘時分からずっとよのぅ、由利は離れ小島、貧乏人の行くところと、見下げる人もおるけど、由利へはいろんな人が上がってきたんよぅ。二神でおったんではわからんことがよぅけあったんじゃけぇ。いろいろに忘れられん思い出があるんよな。私らは一〇年ぐらい前まで由利に住んでいたんですよ」

文献によると、由利は昭和四〇(一九六五)年、無人島になったとある。だがスミエさんはその一〇年後の昭和五〇年頃まで夫婦だけで暮したと言う。夫婦は由利最後の定住島人だ。

スミエさんは弁当をかたづけ、ミカンを摘むハサミをさした太い皮ベルトを腰に締め直して、畑へ下りた。眼下の碧い海には音もなく白い航跡をひく船。チョキチョキ、ミカンを摘み取る音、のどかな秋の昼下がり、分刻みの都会の生活をしばし忘れる。

「おーい、今日どうしても帰らにゃいかんのかい」

姿は見えないが、下の畑の中村さんから突然呼びかけられて、返事に困る。今回の旅は、個展の絵を描くために松山沖の忽那諸島を歩き、明日は佐田岬へ。スケジュールにまったく余裕がなかった。

「おうおう、そうかい、出直すかい。いつ来てもかまわんのぞ。話はいっばいあるんじゃけぇのう」

中村さんに再会を約束して二神を離れる。

中村夫婦とは今日が二度目の対面だが、夫婦はそんなことはおかまいなしで、「あんなぁ……」。まるで以前からの知り合いであるかのように自然体で接してくれた。

望んでも望めない運命的な出会い。縁があったということだ。夫婦の人柄に魅せられて濃密に三年、さらに足かけ十年取材。二神、由利を訪ね、ミカン山で、漁に出た船の上で、こたつの中で、ちょっと昔の昭和時代の人生をじっくり聞いた。夜話は露地奥の夫婦の自宅四畳半の居間で。

話は終始スミエさんがリードした。スミエさんは柔らかな二神の方言でよどみなく話し、優しい目で私にほほ笑む。

「おじいさんは昔人間じゃから、ペチャクチャしゃべらんよぅ」

そのとおりであったが、「なぁ、おじいさん」と話しかけられると、中村さんは相槌を打つ。無愛想でも寡黙でもない。暮し向きのことや台所のことは、男は誰でも勝手知らず、うといものだ。中村さんはタコや海の話になると、がぜん雄弁、熱が入り、午前様になることもあった。

夫婦は下戸。それに何かを食べながら話したことはない。それでも興にのれば、夫婦は自分を飾らず、さらけ出して本音で話をしてくれた。私も喉が渇けば番茶をよばれるか、持参の缶コーヒーを飲むぐらいのことですませた。