瀬戸内の島々150島を歩き、人と暮らしを描いてきた絵描き・倉掛喜八郎氏の著作『タコとミカンの島 瀬戸内の島で暮した夫婦の話』より、エピソードを抜粋して掲載する連載企画。

愛媛県松山沖に浮かぶ、今は無人島となってしまった由利島(ゆりじま)で、タコツボ漁とミカン耕作を営みながら戦前から1980年代まで暮らした夫婦を訪ね、穏やかな海を見下ろすミカン山で、漁に出た船の上で、問わず語りに聞いた島の話をお届けします。

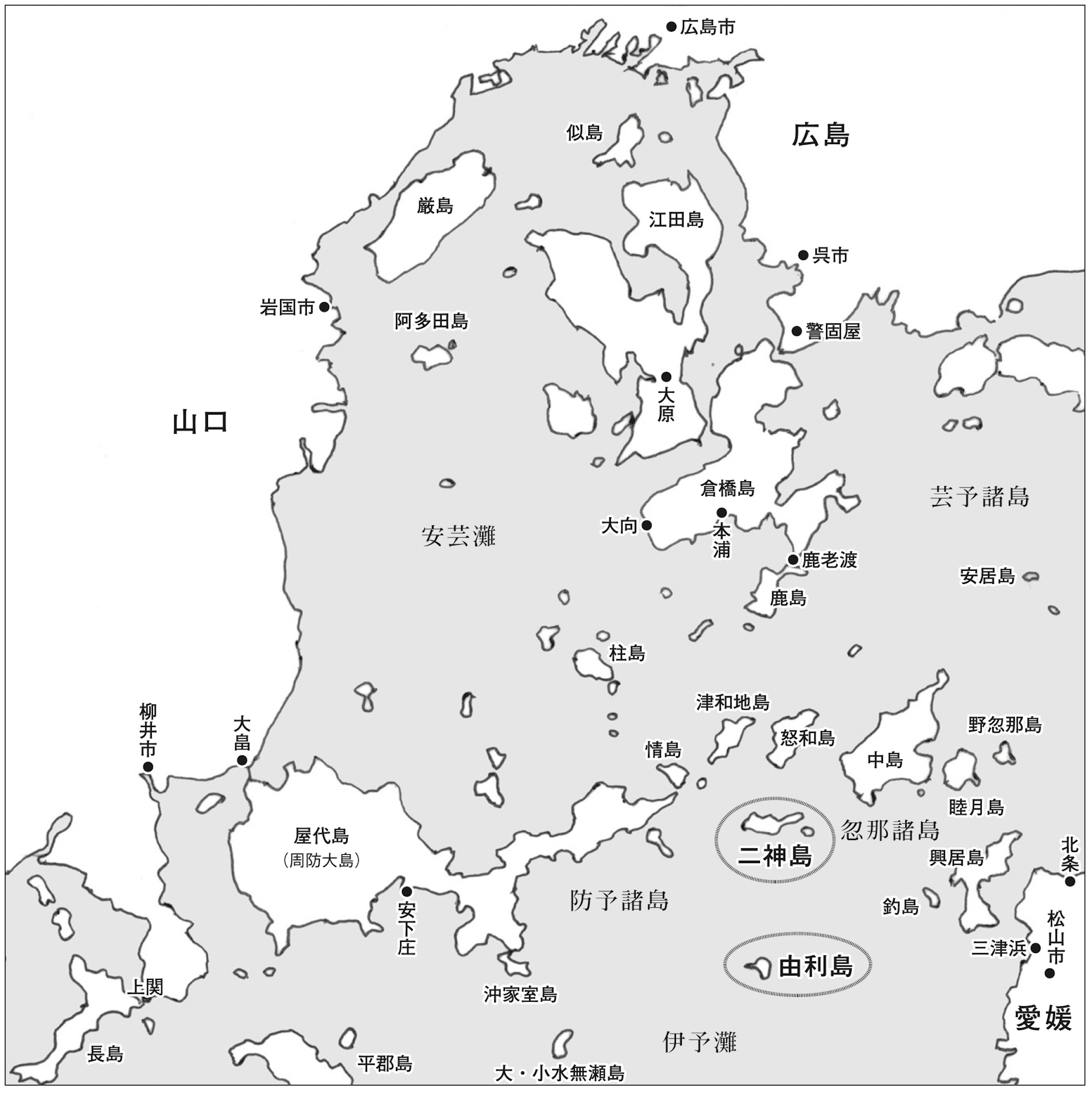

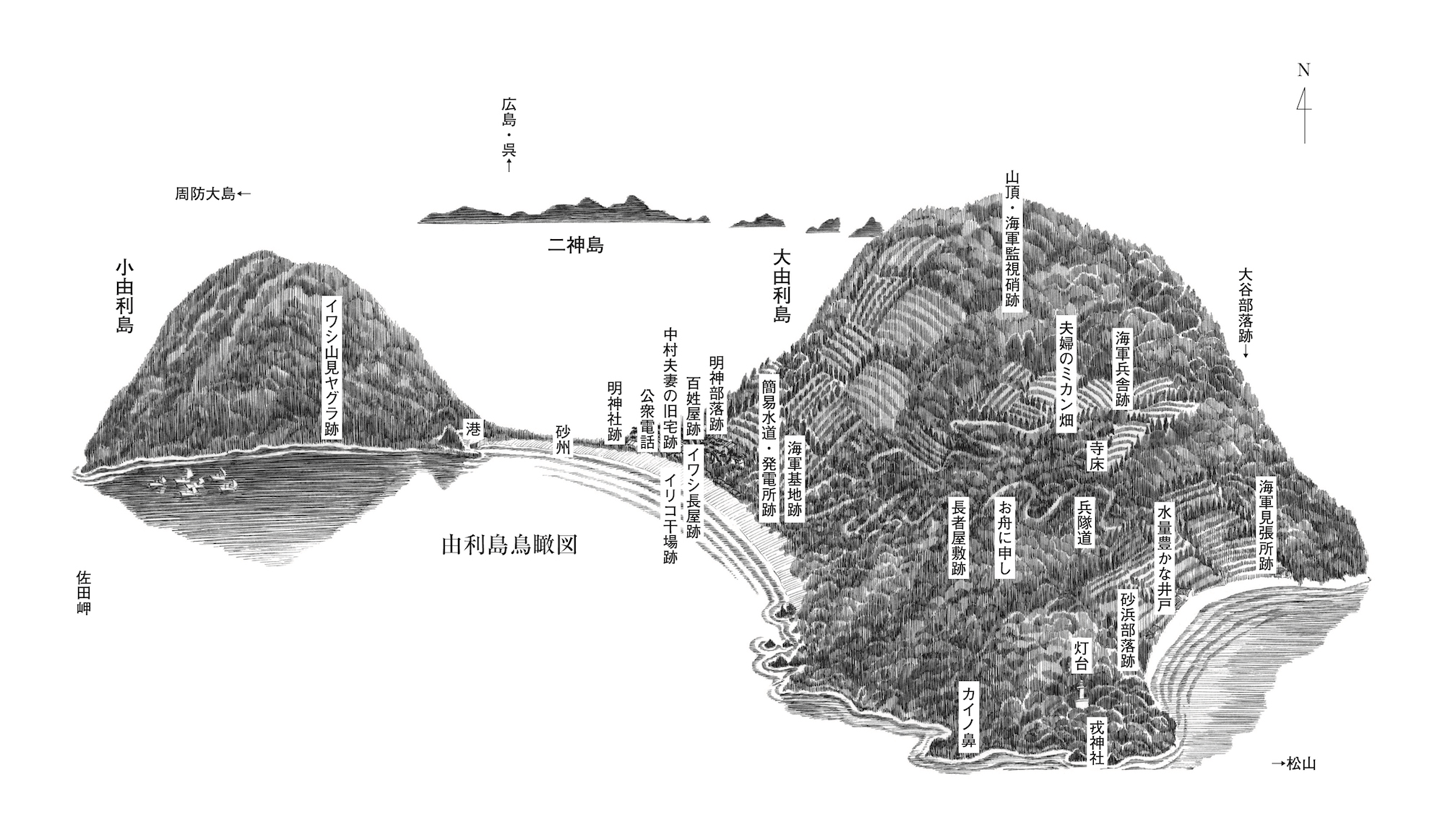

左:二神・由利島周辺地図/右:由利島鳥瞰図(クリックで拡大します)

花の教え

「今日は誰も来ちょらんのぅ」

スミエさんは由利の渚をグルッと見渡して、漁船が見当たらないので、通い耕作に来ているのは自分たちだけだと言う。

「今日は暑ならんうちにミカンの手入れ、草取りしょうわい。おじいさんは畑へ上がらん言うとるけぇ、おいちょいて行こわい」

スミエさんは畑に上がると、伊予柑の根元にしゃがんで草取りをしながら話しかけてきた。

「あんなぁ、由利で暮らした人はなぁ、子どもを二神に預けたんよぅ。由利は幼稚園も小学校もないけぇなぁ、子どもが保育園へ行く歳になると、親子が離れ離れよのぅ。私らの娘もそうじゃったんよなぁ、昭和三二(一九五七)年よのぅ、おじいさんの兄姉(本家)に預けたんよぅ。

私が小娘の頃、母親は由利、私は二神じゃろ、いっつも母親がそばにおらなんだんで寂しかったんよぅ。そんで我が子にはそんな寂しいめにあわせまいと思うちょっちゃんじゃけどなぁ。保育園に行くまではツボ、エサ買い、どこへ行くにも船に乗せてよのぅ。畑の開墾しちょるときも一緒じゃったけぇなぁ、親子三人幸せじゃったわい。

けど、子どもを二神へ預けんならんようになったときは、ほんとうに辛かったわい。子のことが気になって頭から離れんかったわい。風邪をひいとらんじゃろか、病気しちょらんじゃろか、母親を恋しがってダダをこねたりしちょらんじゃろか、何かにつけてよのぅ。子どもを思いっきり胸に抱きしめてやれたんは、漁の合間か何か用がでけて二神へ寄ったときよのぅ。

お盆、秋祭り、子の運動会、それに正月休みに戻った、ちいと間だけじゃったけぇのぅ。由利に暮らすもんの宿命とはわかっていてもよのぅ、母親がずっとそばにおってやれなんだんで、子がふびんでならんかったわい。

二神の義理の兄姉と由利、離れた二つの所帯にサイフは一つじゃったんよぅ。三津へタコを水揚げしたついでに、子どもの服の一枚でも買うちゃろ思うても、それがでけん。たんまに二神へ寄っても、子どもにアメ玉の一個も買うちゃれなんだんよのぅ。所帯にいるもん、仕事にいるもん、タワシ一つ、じぇーんぶ兄姉に頼んで買うてもらわにゃならんかったんよのぅ。

じゃけど、義理の兄姉は子どもの欲しがるもん、これ買いあれ買い、なんでんかんでん買うてやり、手なずけたんよのぅ。子どもはなんちゃわからんけぇ、自分の好いたん買うてくれる人、いっつもそばにいる人になつこう。そんで私が二神へ戻ると、子どもを私から遠ざけようとしたんよな。そんで、このままじゃったら子どもを取られてしまうと思うたんよぅ。

二神へ飛んで戻って抱きしめてやりたい、そう思うてもそれがでけん。気の休まることがなかったわい。何一つ母親らしいことをしてやれんので、ほんとうに情けなかったわい」

葉陰からのぞいたスミエさんの横顔に涙が光っていた。

「娘がなぁ、小学校へ花を持って通うちょることを人から聞いたんでな。そんで畑に花のタネをいっぱいまいて育てたんよぅ。それを二神へ寄るたびに娘に手渡してやっちゃんよぅ。それが母親として、してやれる精一杯のことじゃったんよのぅ。花に親子の絆を託したんよのぅ。花はなぁ、小さな命、短い命を一生懸命生きるんよの。花は正直よぅ、愛情をかけてやるとな、そんだけの花を咲かせるんよな。

人間のようにウソをついたり口答えしたり裏切らんのよぅ。小さい花は踏みつけられても、ものも言わんと必死に耐えて、けなげに咲くんよなぁ。こんな小さな花でも耐えられるんじゃから、人間にでけんことはなかろうと思うたんよのぅ。ゆがんだ花は育たんのよ。人間も花と同じよぅ。真っ直ぐに生きていれば、いつかきっとわかってもらえる日も来るじゃろうと思うたんよのぅ」

スミエさんは花の姿から耐えることを学んだ。

田舎は特にそうだが、何事も「家」という単位で物事が進んでいた。「家」が主だから、中村家を支えるために本家の人がサイフの実権を握った。

由利で暮らしていては必要のないものでも、二神の本家は家どうしの付き合いやら中村家としてのしがらみがあり、二つの所帯にサイフ一つは自然の成り行き。とはいえ、スミエさんから見れば自分たちは独立した家、本家の生活費は稼ぎのあるこちらから出すのが筋だと思っていても、ある程度のお金は自由に使いたかった。

一円のお金も自由にならない、それは理不尽と思っても、嫁はたてつけなかった。嫁という立場はあまりにも低かった。一軒の家に主婦二人はいらない。

ミカンで稼げるようになるのは一〇年先のこと。夫婦の稼ぎはすべてツボのあがりであった。

「サイフが戻ってきたんはなぁ、娘が松山で下宿して高校に通うようになってからよの。

風が出てきたのぅ、下風(しもかぜ・南風)よのぅ。下風は追い風、波が高うなるんよのぅ。風には木も人も逆らえん。ソロソロ帰ろうわい。おじいさんが心配するけぇ。明日もおるんじゃろぅ、朝ん間ちいとタコ取って、由利で弁当しょうやい」

しばらくして、娘さんに母親の思いを話すと、「ええ、そんなん知らんよぅ、聞いちょらんよぅ」。一瞬顔を曇らせた。

スミエさんは胸の内を一人娘にも打ち明けていなかった。