鹿児島県の南側。奄美群島の沖永良部島(おきのえらぶじま)では毎朝、島に流れ着くごみを拾う「うじじきれい団」が活動している。子どもの宿題をきっかけに「海ごみ」と向き合いはじめた一家のお話。(文・写真 宮澤夕加里)

夏休みの宿題をきっかけに海ごみ問題に興味を持ち「うじじきれい団」を結成

午前6時、沖永良部島の北側に位置する内喜名(ないきな)浜。空はまだ夜の余韻を残しているのに、ビーチはたくさんの音であふれている。

海を渡る風と、行ったり来たりを繰り返す波のさざめき。すぐ後ろの山では鳥たちがピィピィ、カァカァ、ホーホケキョと美声を競い合い、船着場ではヤギたちが眠そうな声で鳴いている。

そこに、ブルンブルンとトラック型の車が一台やって来た。

彼らの名前は「うじじきれい団」。雨と寝坊の日以外は毎朝、この浜辺に打ち上げられた漂着ごみを拾っている。団員は竿りりちゃん(小5)、はなちゃん(小3)、めいちゃん(小1)三姉妹と、父の智之さん、母の奈美さん、生後10ヵ月の喜一之介くん、そして愛犬のミミ。

燃えるゴミ、燃えないゴミチームに分かれて拾う

「あ、ヤドカニ!」「ヤドカリね」「ねぇこれ何?」「このごみ、フィリピンのだって」とおしゃべりをしながら楽しそうに、拾ったごみを次々カゴに入れていく。大きなごみはみんなで歌いながら仲良く運ぶ。

「うたうたーえ、うたうたーえ、うたいバンバンバンバン♪(方言ver.)」ビーチはますます賑やかだ。

ごみを拾う顔は真剣そのもの

「うじじきれい団」が結成されたのはおよそ2年前。「環境問題」をテーマに作文を書くという、長女りりちゃんの夏休みの宿題がきっかけだった。

その頃、近くのウジジ浜で朝食を摂るのが竿家の日課だったので、「ついでに浜に落ちているごみを拾ってみたら?」と父の智之さんが提案したのだった。

思わず目を伏せたくなるごみの山

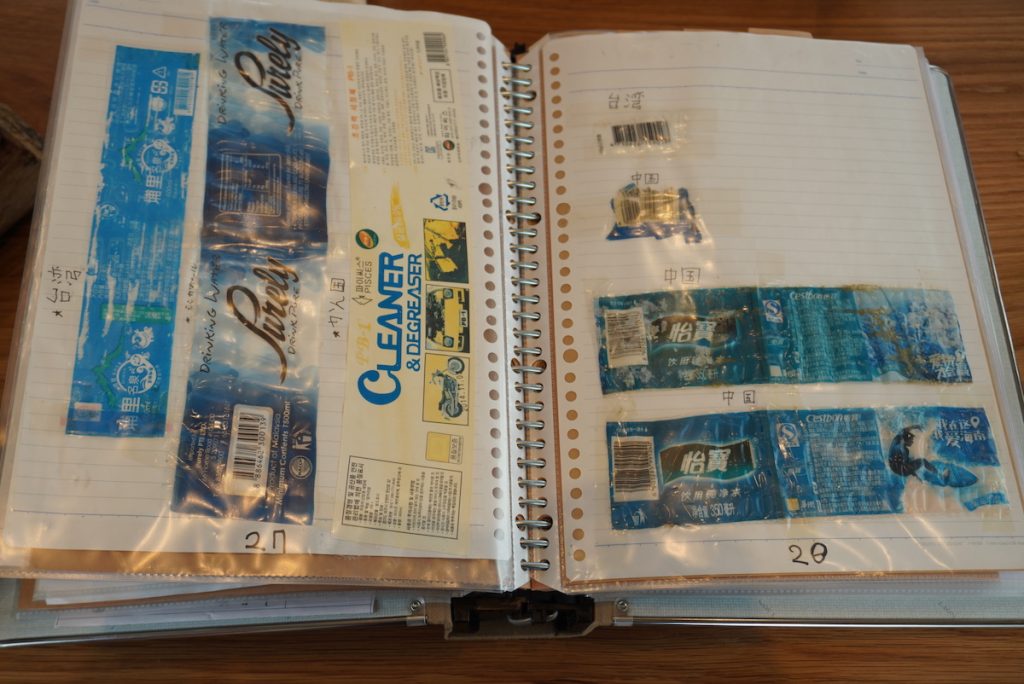

ごみの中には外国製のペットボトルがたくさんあったが、バーコードの数字で製造国、会社、商品名が判別できることを知り、りりちゃんはどの国のごみがいくつ落ちていたかを表にまとめることにした。

りりちゃんが集めた外国製ペットボトルのラベル

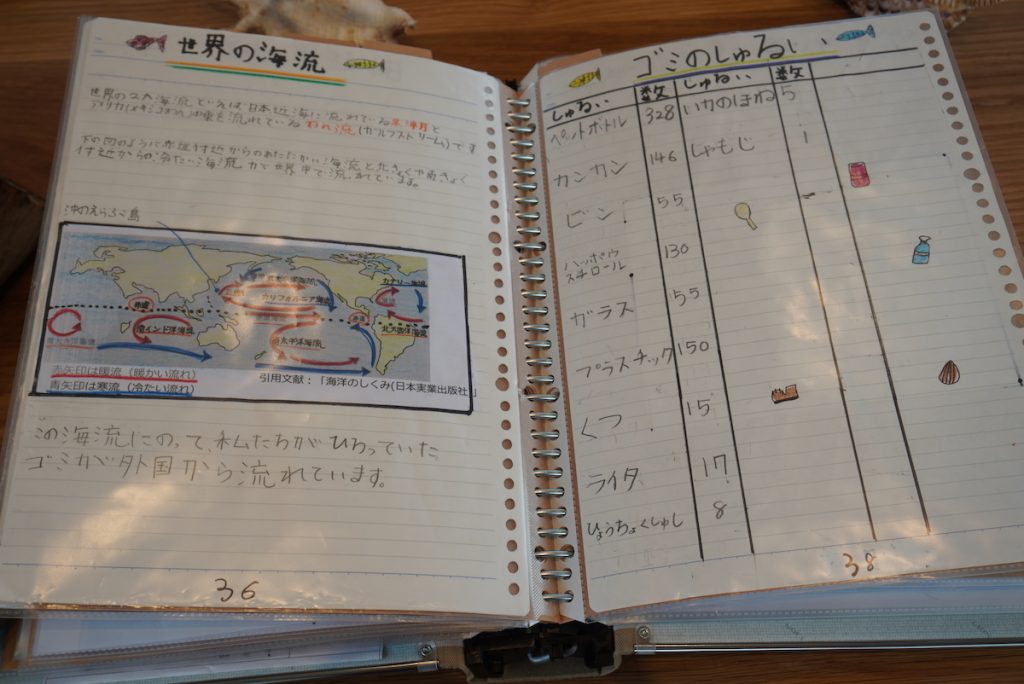

やっていくうちに天気や海水温、潮汐も気になり出して、それらの情報を加えた立派な統計表ができた。1日10分、45リットルのごみ袋2~5袋分を拾い続け、夏休みが半分終わった頃にはあんなに汚れていたウジジ浜が、ごみ一つ落ちていないきれいな浜になっていた。

名前の由来になったウジジ浜は風光明媚な観光名所だ

「作文はすぐに書けたんですけど書き終えても『やる』というので、それが今日まで続いている感じです(笑)」と智之さん。

冬場は潮の流れが変わりウジジ浜に漂着するゴミが少ないため、島の反対側にある内喜名浜で活動している。

ごみは黒潮にのって島に流れ着く。子どもたちにとって大きな発見だった

「環境問題にはお金がかかる」拾ったごみの処理費用をめぐり問題の根深さに気づく

活動方針は子どもたち主導の家族会議で話し合い決められているが、一番大きな議題は持ち帰ったごみの処理方法だった。

指定ごみ袋を使ってもごみ処理場に持ち込んでも、ごみを処分するにはお金がかかる。素手では危険なごみもあるためトングも購入した。これらを誰が払うのか――。ひとりが「自分たち(子どもたちのお小遣い)でお金を出すのがいいと思う」と提案すると、「えー!お小遣いが減るのはイヤ!」ともうひとりが意見。

三姉妹の間でも意見が分かれたが、最終的には「お小遣いが減らない方法を考えよう」という結論でまとまり、まだ使えそうなロープや漁具、きれいな貝殻などを知り合いに買ってもらってごみ処理代を捻出することにした。

漁網も流れてしまえば海のごみ

智之さんは「親が出してもよかったんですけどね……」と振り返るが、そうするとそのこと自体は彼女たちにとっての“問題”にはならなくなってしまう。「環境問題にはお金がかかるということも分かって欲しかったんです」。

海岸清掃を通じて生まれた違和感から子どもたちは自ら「使い捨て」を断れるように

ビーチクリーンを始めてから、竿家では暮らし方も少しずつ変わってきた。

母の奈美さんは、高くてもペットボトルではなく紙パックの商品を選ぶようになったし、プラスチック容器は陶器の保存容器に替えた。子どもたちも、お弁当を買うと決まって渡されるお箸やスプーンを断れるようになった。

「子どもながらに現代の暮らし方に違和感を覚え始めているんです。毎日ごみ拾いを続けているうちに根本にある問題に気が付き、少しずつ意識が変わってきたんだと思います」。

彼らの活動は周囲の人たちにも少なからず影響を与えているようだ。「拾ったってキリがないし、台風が来たら元通りになるだけだ」と反対していた祖父が、今では孫たちの活動を身内の集まりなどで誇らしげに話すようになった。

注射器やライター、スプレー缶といった危険なごみも落ちている

昔はポイ捨てが当たり前で島じゅうどこにでも空き缶が落ちていたし、大きなごみは洞窟などの穴に捨てていた。そんな時代に育った祖父からすれば、他人が捨てたごみをわざわざ家に持って帰って来るなんて、信じられないことだったに違いない。

拾ったごみを家に持ち帰る必要がないようにと、町が漂着ごみ専用のごみ箱を設置してくれたのもうれしい出来事だった。まだすべてのビーチにとはいかないが、彼らの活動を知り行政も少しずつ動き始めている。

拾ったごみは備え付けのカゴに入れ、漂着ごみ専用のごみ箱へ

「子どもたちにとっては毎日学校の掃除をするのと同じことで、ただ“汚れていたら拾えばいい”という感覚なんです。だから、私たちの活動を知って誰かが何かを感じてくれるだけで十分だと思っています」。

うじじきれい団、参上!の決めポーズ

今では、沖永良部島で清掃活動をしている人たちをまとめる「えらぶきれい団」が結成され、「黒潮きれい団」という名でお隣り与論島との交流も生まれた。

漂着ごみでアート作品のような写真を撮ってSNSに投稿すると、海外からメッセージが届くことだってある。ごみ拾いをしていることをみんなが褒めてくれる。

ごみ拾いを通していろいろな人と繋がることができる。そんなシンプルなことが、子どもたちの大きな励みになっているのだ。