島々で活動するキーマンとリトケイ編集部が共につくりあげた書籍『世界がかわるシマ思考-離島に学ぶ、生きるすべ』(issue+design)は、人口減・高齢化・地球沸騰化の時代を心豊かに生き抜くための知恵を、離島地域にある「人と人が支え合うコミュニティ(=シマ)」から見出す一冊。

この本にインスパイアされた実践を、リトケイ編集部の石原みどりがレポートします。今回は、筑波大学附属高等学校の特別講座「シマから考える!日本の未来」について。

離島の学びを深める筑波大学附属高校

東京・文京区の筑波大学附属高等学校は、全国に約80校あるNPOリトケイの刊行物を学びに活用する学校のひとつ。学校図書館には「島本」の棚があり『シマ思考』や『季刊ritokei』の全バックナンバーもずらり。地図コーナーにも国土地理院発行の日本地図とともにリトケイの「島の大きさ一覧ポスター」が設置されています。

同校が「島」に学びはじめたきっかけは、2021年度に実施された沖縄県・伊平屋島への修学旅行でした。修学旅行本番に向けた事前学習を目的に、専門家によるオンラインの連続講座が開講し、離島医療や教育・経済など各分野の専門家とともに、リトケイも1コマを担当。

図書館には関連資料を集めた島本の書架が新設され、『季刊ritokei』も常時閲覧できるようになりました。

その後も、同校の島本はますます充実。そして2024年度には、1年次の選択授業の一つとして、「シマ思考」をもとに島についての学びを深める特別講座「シマから考える!日本の未来」がスタートしました。

都会の高校生が島とシマを学ぶ意義

特別講座を企画した国語科の菱沼聖子教諭は、「伊平屋島への修学旅行の経験と『シマ思考』を読んだことが本講座の構想につながりました」と話します。

2021年度の修学旅行では、当時の2年生が5名ほどの小グループに分かれて農家民泊に滞在し、人口約1,000人規模の島でのシマ暮らしを体験。事前学習により、予備知識と生徒それぞれのテーマをもって現地を訪問することで、リアルな学びを得ることができたといいます。

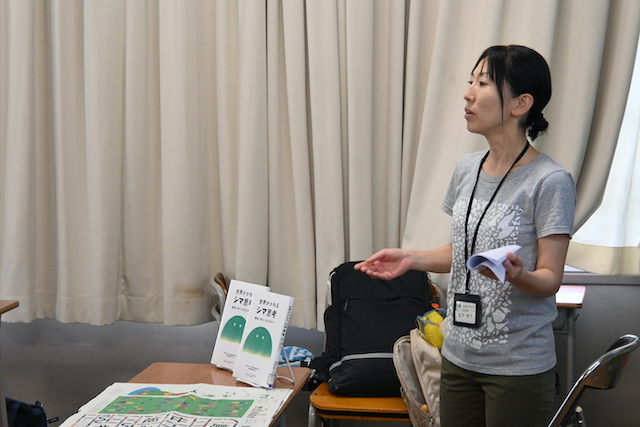

特別講座を企画した菱沼先生。授業ではリトケイの「島の話題が生まれるTシャツ」を着用

特別講座を企画した菱沼先生。授業ではリトケイの「島の話題が生まれるTシャツ」を着用

「東京のような大都会で生まれ育つと、どうしてもそこが基準になってしまいがちです。やがて日本の未来を担う子どもたちが、島のような異なる生活空間で過ごして視野を広げることは、とても大切なことだと思うのです」と、菱沼教諭。

研究授業を企画するにあたり、島の暮らしに根ざした視点で世界を捉えることで、異なる研究分野にも共通点が見つけやすく、生徒たちがお互いの研究から学び、協力がしやすい点にも着目したそうです。

リアル+オンラインを組み合わせた出前授業

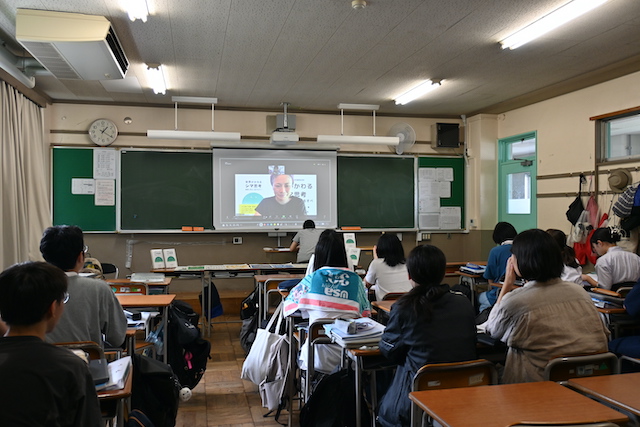

2024年7月8日に行われた第一回の授業では、大分県日田市の鯨本編集長とZoomでつなぎ、シマ思考について解説するミニ講義をお届けしました。

18ある選択授業の中からこの講座を選んだ14人の生徒たちの参加の動機は、「アウトドア好きな一家で、屋久島に通って登山などを楽しんでいる」「都会にはない地域のコミュニティに興味がある」など、さまざま。

中には「中学の友人が伊豆大島の高校に進学し、それをきっかけに島に興味を持った」という生徒も。身近な人との関わりの中で島を知りたくなった。そんな自然な思いから島への学びを深める授業が、この日スタートしました。

鯨本編集長がシマ思考を解説するミニ講義(オンライン)

鯨本編集長がシマ思考を解説するミニ講義(オンライン)

教卓の前に並ぶ『シマ思考』とリトケイのバックナンバーを参考資料に授業を進めます

教卓の前に並ぶ『シマ思考』とリトケイのバックナンバーを参考資料に授業を進めます

「シマから考える!日本の未来」では、日本の離島地域を対象に、14人の生徒が自ら決めたテーマに沿って研究を進めます。

ミニ講義を終えて、生徒たちに関心のあるテーマを聞いてみると「離島医療に興味がある」「海ごみ問題が気になる」「島の子育て環境が知りたい」などのほか、「法律職を目指しており、司法過疎地(※)に関心がある」という生徒も。

(※)弁護士・司法書士・税理士などの専門家が不足している地域、簡易裁判所や家庭裁判所の出張所のみが存在する地域、周辺の住民が匿名性を持ちながら、法的な問題を専門家や専門機関に相談できる場所がない地域などを指し、離島や人口の過疎化の進む地域に多いとされている

私も生徒それぞれの関心テーマを聞きながら、島々の参考事例や『季刊ritokei』のバックナンバーから研究に役立ちそうな記事を紹介しました。

出前授業がオンラインでお届けできる時代。講義が終わると生徒たちが机上のノートPCを開き、オンライン上のドキュメントに感想を書き込んでいきます。関連する資料もGoogleクラスルームでサクッとシェア。ビジネスの世界でもそうですが、教育現場でもICT活用が進んでいるのを実感しました!

自ら立てた問いを元に島とシマを研究

生徒各自で深める研究期間を経て、2025年1月22日の授業では、全校生徒に向けて行われる発表会のミニリハーサルが行われました。

発表された研究テーマは「持続可能な観光産業のために何をすべきか」「島の人間関係と防災」「地元に残り続けるためには」など、『季刊ritokei』の特集テーマにもなりそうなものばかり。

家族で通っているという愛媛県・大三島の地域づくりを研究する生徒や、「島の災害対策の現状から本土の過疎地域へ応用できないか」「島独自の条例を学び、私たちの生活を見直すことができないか」という問いを立てた生徒もいて、小さな島の事例から日本の未来を拓こうという意気込みを感じます。

質疑応答では、離島医療の従事者に向けた支援制度の事例発表に対し、他の生徒から「支援開始の前後で採用数がどう変わったかなどのデータはあるのか」という質問が。お互いの研究をより深め、補完し合う姿勢に感心しました。

2025年は修学旅行で伊江島へ

「この授業では、よく質問の手が挙がります。生徒同士で情報共有したり相談し合う場面も、たくさん生まれていました」と菱沼教諭。その言葉の通り、授業の休み時間にも、教室のあちこちで熱心に相談し合う生徒たちの姿が印象的でした。

「『世界がかわるシマ思考』は、豊かな学びを提供してくれる教科書。さまざまな『生きるすべ』の事例を学び、自分でも調べ、そこから考えを深めていくことができました」と、菱沼教諭。

『シマを知る⇔自分を知る』『シマの問題を考える⇔自分の問題を考える』この往還が、学びの肝だったように思います」と、探求活動を振り返ります。今後は、全校発表会での質疑応答をもとに各自の研究を練り上げ、レポートを完成させるとのこと。

2025年度には、2年生の修学旅行で沖縄県・伊江島への訪問も予定。本講座を受けた生徒の発表や修学旅行を経て、新たに「島」や「シマ」に興味を持つ生徒も現れることでしょう。

高校生たちの間に、どんな興味関心が生まれ育っていくのでしょうか。今後も注目していきたいと思います!

あなたも「シマ思考」で学びませんか?

『世界がかわるシマ思考-離島に学ぶ、生きるすべ』

編・NPO法人離島経済新聞社

著・世界がかわるシマ思考制作委員会

発行:issue+design

発売:英治出版株式会社

価格:1,900円+税

>>リトケイSTOREで購入

書店販売、講座利用、研修活用はまとめ買いがお得!issue+designのホームページよりご注文ください。

>>issue+designお問い合わせ

東京在住、2014年より『ritokei』編集・記事執筆。離島の酒とおいしいもの巡りがライフワーク。鹿児島県酒造組合 奄美支部が認定する「奄美黒糖焼酎語り部」第7号。著書に奄美群島の黒糖焼酎の本『あまみの甘み 奄美の香り』(共著・鯨本あつこ、西日本出版社)。ここ数年、徳之島で出会った巨石の線刻画と沖縄・奄美にかつてあった刺青「ハジチ」の文化が気になっている。