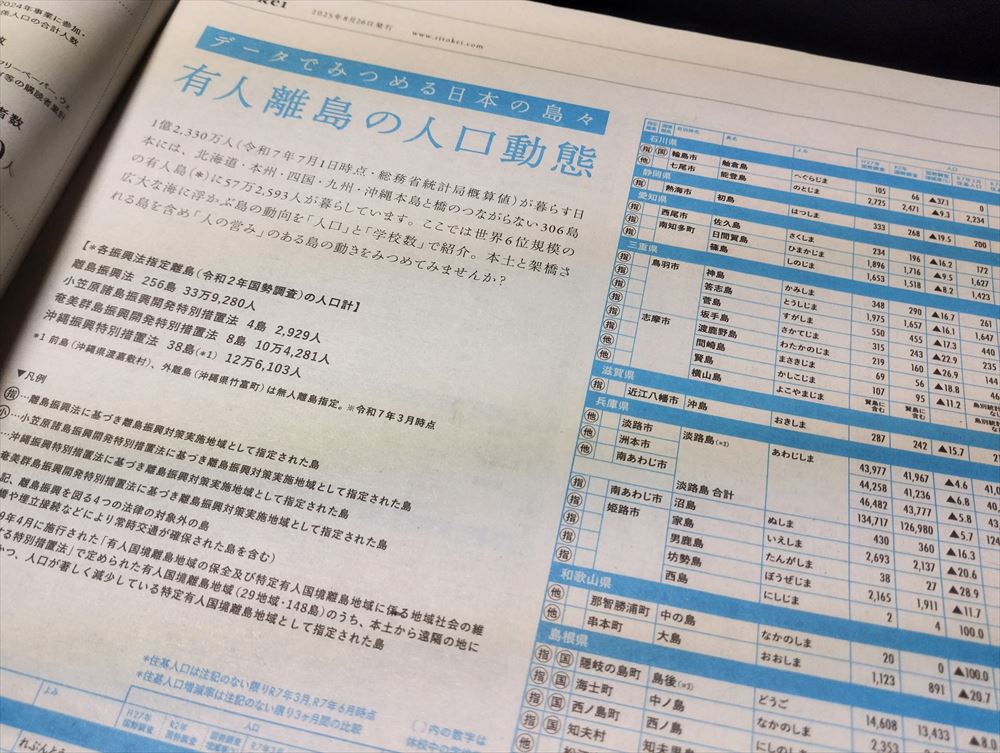

季刊ritokeiの表紙を開くとすぐに目に飛び込む、ビッシリと数字で埋め尽くされたページ。それが有人離島の人口動態。2017年3月発行の20号から現在に至るまで欠かさず掲載されており、全国の有人離島を対象に人口の推移を計測しています。読者の中でも「このページをはじめに読む」という声も多い、季刊ritokeiのシンボルでもあるコーナーです。

日本の総人口は2008年まで増加し、今は減少の一途を辿っていますが、離島は1950年代半ばから一貫して減少し、70年間にわたり厳しい現実と向き合い続けてきた人口減の先進地です。しかし、離島は市町村境や統計の区分が跨がることも多く、正確な把握には島に狙いを定めた計測が不可欠。そんな人口動態の調査のほとんどに関わってきたのが、リトケイ編集部の松本。今回、8年半もの間、数字を通して島の動静を追ってきた彼が得てきた気付きについて教えてもらいました。

入社10年目になる、リトケイ編集部・松本。住居のある小豆島と、教育事業を行う利島の2島を行き来する日々を送る。

入社10年目になる、リトケイ編集部・松本。住居のある小豆島と、教育事業を行う利島の2島を行き来する日々を送る。

地道ながらも楽しく、切ない人口動態調査

季刊ritokeiの発行は四半期。それが8年半なので、回数にして34回の観測を続けてきた人口動態の記録。その方法は地道なもので、5年に1度の国勢調査と、住民基本台帳をベースとして各自治体がHPなどで掲載する数字を記録していくというもの。しかし、掲載がない場合は、自治体に直接電話して確認します。

「担当の自治体職員の方から『そろそろですよね?』と向こうから人口データについて連絡をいただくこともあるなど、コミュニケーションもあるので、地道な作業ですが楽しみながらやっています。ただ、役場なので、知った仲の方が異動になってしまうということもありますね」

そうして浮かび上がってくる数字を定期的に計測して、さらに時間をかけてその増減を追っていると、人口が増えているところ、維持しているところ、減っているところ、それぞれで見られる取り組みなどの傾向なども見えてくるようです。それらを4つにまとめて、ご紹介します。

初めて人口動態が掲載された『季刊ritokei』20号の表紙

初めて人口動態が掲載された『季刊ritokei』20号の表紙

1.離島の減少は全国に先行、ただし“横ばい”や”微増”の島も点在する

繰り返しになりますが、日本全体で人口は2008年まで増え、その後減少局面に入りました。一方、離島は1955年から継続的に減少。2010年と2015年というたった5年の比較でも、離島全体で約9%減、過疎地全体は約5%減、全国は0.8%減という結果で、いかに離島が人口減先進地かということが分かります。

とはいえ、近年は9割超の島が減少するなかで、一部の島では横ばいや微増も見られ、たとえ減少傾向にあっても、離島全体に比べて押し留めている地域もあります。数値的に厳しくとも、決して“ゼロサムではない局面”が局地的に生まれているわけですが、その背景にあるものはいったい何なのでしょうか。

2.“選ばれる島”の共通点――仕事・住まい・学びの受け皿

たとえば、石垣島や宮古島は横ばい~微増。その背景について松本は「移住先としても選ばれているということもあり、それが、島の出身者が戻れたり、島を出なくても生活していけたりする雇用環境につながっています。また、地域愛が高いという要因もかなりあると思います」と話します。

一方、五島列島・福江島は、2023年に転入者数が転出者数を上回る「社会増」を達成。高齢化により人口の自然減は進んでいても、転入者が増えている地域も確かに存在する。これについては「役場や民間事業者の取り組みが功を奏している、非常にいい事例かと思います」と松本。

取り組みについて知りたい方は、五島市市長へのインタビュー記事をお読みください。

また、人口減が進む中でも、2010~2015年の間の減少率が、奄美群島は約7%減と全離島平均よりも減少幅が小さい動きも。数値としては数%であっても、押し留めていることには必ずなにか理由がある。こうした差異に、地域が持つ特徴はもちろん、数々の取り組みが存在すると言えるでしょう。それを詳らかにするのもまた、リトケイの役割の一つなのかもしれません。

3.教育は最良の下げ止め装置? 高校魅力化・離島留学・通学

高校魅力化や離島留学に踏み込む島では、減少幅が緩やかになる傾向が見えます。奥尻島、弓削島、大崎上島などがその好例。「学校があると先生やALTが来るため人口が増え、学校を起点に変化が生まれる。瀬戸内国際芸術祭をきっかけに移住された家族の皆さんによって学校が再開した男木島では、今も移住者が相次いでいます」と松本は、教育機関だけではない、地域に対して学校がもたらすポジティブな影響とその重要性を訴えます。

最近では、琵琶湖の沖島や宮城・浦戸諸島で島外から通う離島通学も、「島で学ばせたい」と考える子育て世代の間で人気に。「島は社会の縮図。物やお金の流れ、人の関係など、いろんなものが見えやすく、子どもにとっても教員にとっても、日常の中に学びの要素が溢れています」と松本。また、小中学校だけでなく、高専などの教育施設がある島は、その世代が島にいられるということにつながります。人口動態によい動きが見られる離島は、教育施設を上手く活用していた、ということが多いそうです。

4.“人口横ばい”の内側で進む世帯構造・産業構成の地殻変動

総数が横ばいでも、中身は大きく動きます。たとえば、利島では人口約300人を保ちながら、世帯数が約80→160へ倍増。この背景にあるものは、核家族化や子どものいない世帯の増加と考えられます。産業構成も、一次(農林水産)と三次(観光・サービス)が逆転。これは離島に限らず、全国でも見られる傾向ですが、私たちはそうした大きな流れの中にいると自覚を持つことで、社会とどのように関わるのかを考えることができ、未来にとる選択が変わりそうです。

数字が教えてくれる島の課題・価値・目指せる未来

離島の人口は、市町村境や統計区分が島の実態とずれがちなため、狙って記録しないと見落としが生まれます。海に閉ざされたひとつの社会であるからこそ、島は島で記録する。そんな島々を比較することで、人口減を押し留める知恵も、人口減で心豊かに暮らす術も、未来との向き合い方が見えてきます。

松本は最後に、リトケイにとって人口動態を記録する意義についてこう話してくれました。

「事業遂行や、離島に関心のある民間からの提案に応える基本となる数値です。そこに私たちの知識――、学校や医療施設があるかないか、航路はどうか、この島ならこんな課題があって、こんなことができるとか、そうしたものと組み合わせて考えられます」

数字の積み重ねと比較。そうした作業が、人口減の波に押しやられる時代においても、私たちが希望を見出し、”なりゆきの未来”を”意志ある未来”へと変えてくれるのかもしれません。また、松本は、今後、「『ふるさと住民登録制度』が実現して、関係人口が見える化できれば、より多様なデータを収集したり、組み合わせて分析したりすることができておもしろい」と付け加えてくれました。

季刊ritokeiを発行する認定NPO法人離島経済新聞社は、こうした人口動態の記録も含め、離島に学び、その価値を未来に伝えるため、ともに歩んでくれるサポーターを募集しています。情報に埋もれがちな変化を丁寧にすくい、島と島国の未来へのヒントと選択肢を増やす取り組みに飛び込んでくれる方をお待ちしています。

『季刊ritokei』20号の人口動態ページ

『季刊ritokei』20号の人口動態ページ