離島の課題と可能性を学ぶオンライン勉強会開催中

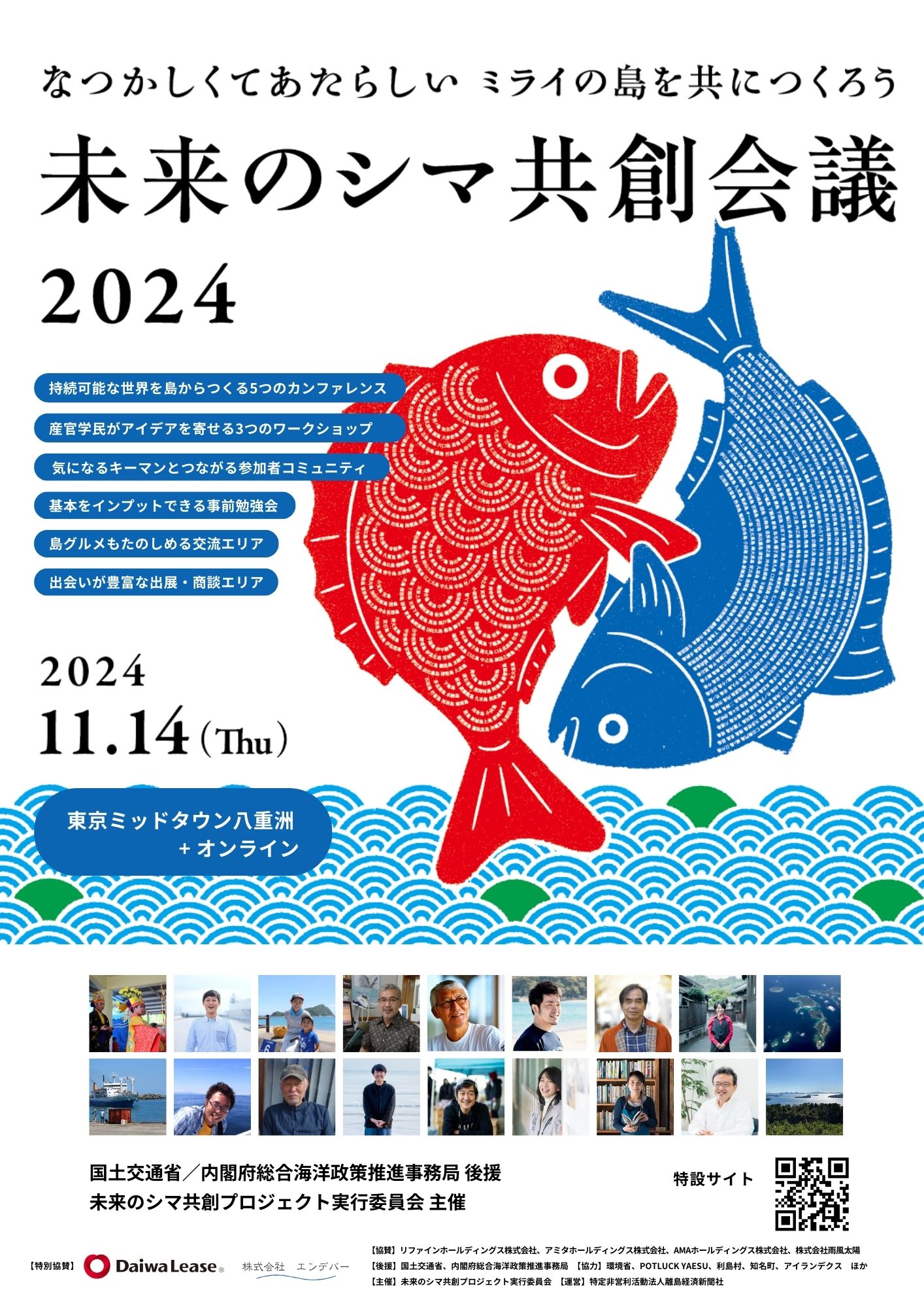

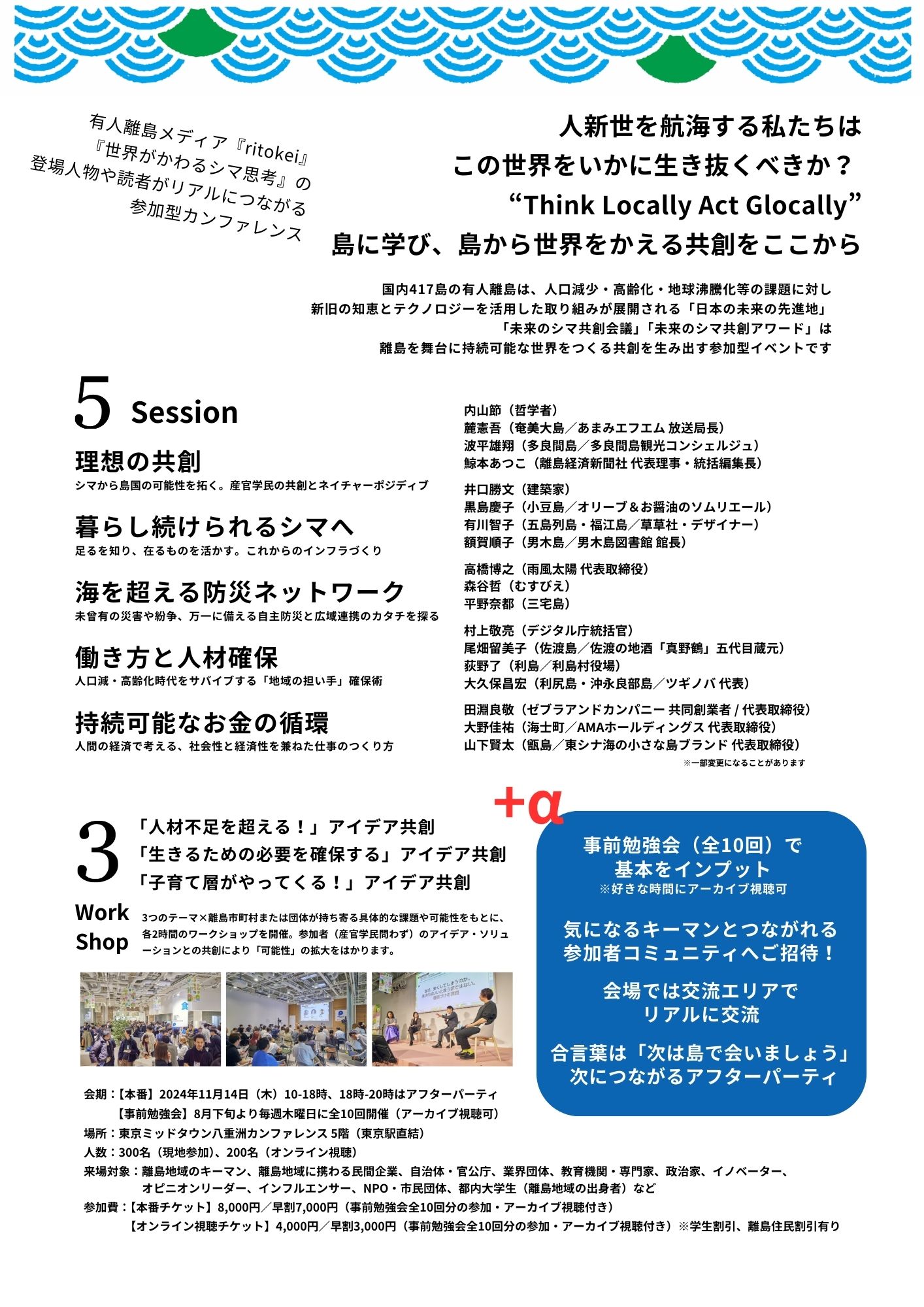

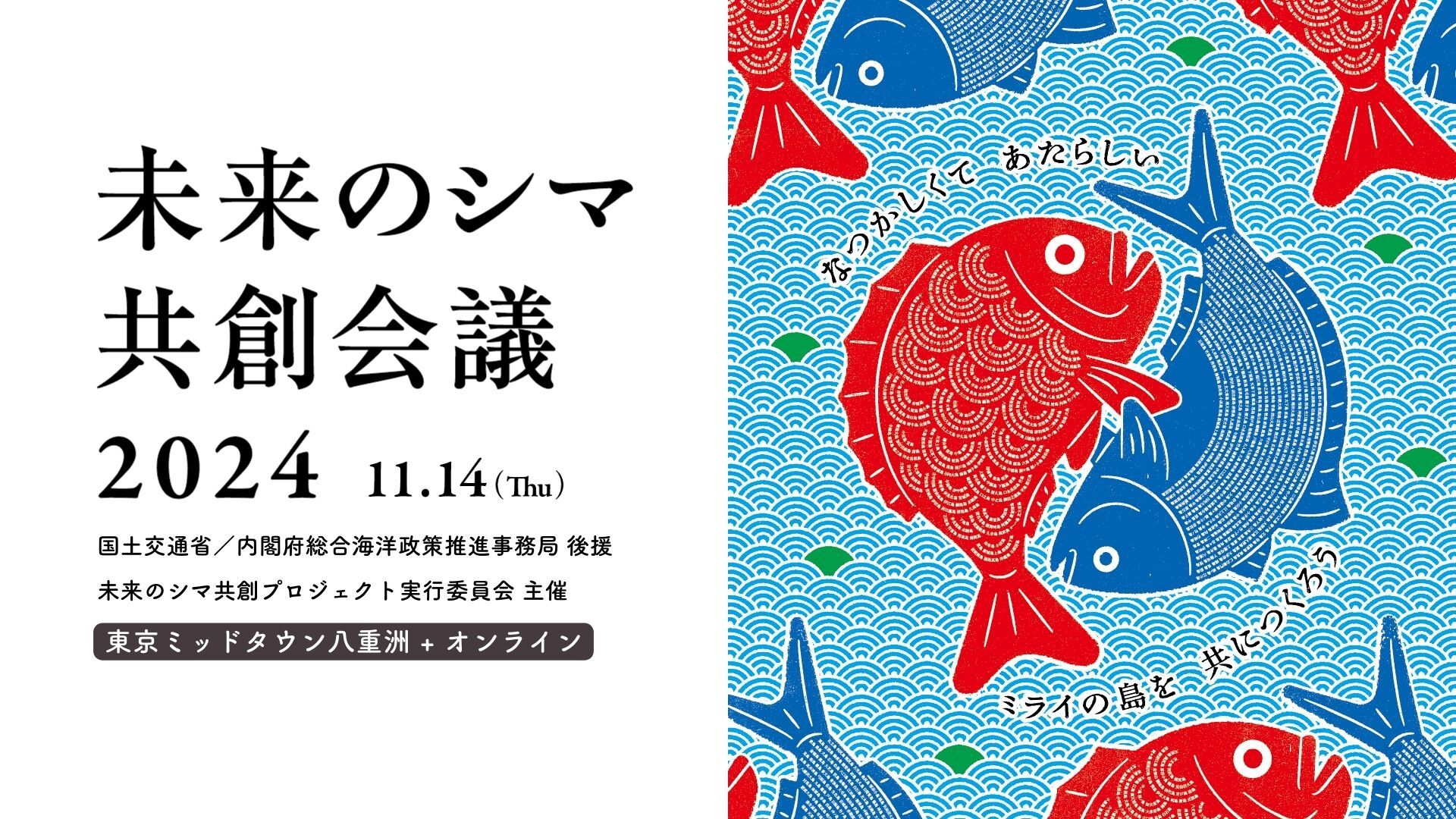

11月14日(木)、東京ミッドタウン八重洲カンファレンスで「未来のシマ共創会議」が開催されます。

国内417島の有人離島は、人口減少・高齢化・地球沸騰化等の課題に対し、新旧の知恵とテクノロジーを活用した取り組みが展開される「日本の未来の先進地」。そんな離島を舞台に持続可能な世界をつくる共創を生み出す参加型イベントです。詳細は特設ページをご覧ください。

▲クリックすると別タブで開いて拡大できます

当日まで、毎週木曜20~21時半に、共創会議の参加者を対象に、実践者や有識者から離島の課題と可能性について事前にインプットできるのオンライン勉強会を開催しております。テーマは、インフラ、資源の活用、医療、子育て魅力化、お金の話など……離島の持続可能な社会において直面するものばかり。

島々で現実に起こっている状況や取り組みを知っていただくことで、当日のセッションやワークショップがより立体的なものになるかと思います。そこで、勉強会の様子が分かる短めのレポートをご紹介。勉強会は共創会議終了前後までアーカイヴ視聴できますので、安心してご参加ください。

文:ネルソン水嶋

***

何に取り組むにしろ、先立つものはやっぱりお金。

そこで今回は、株式会社Zebras and Company共同創業社・代表の田淵良敬さん、海士町(島根県)よりAMAホールディングス株式会社代表の大野佳祐さん、甑島列島(鹿児島県)より東シナ海の小さな島ブランド株式会社代表の山下賢太さんをお迎えしました。

ゼブラ企業と離島は文脈が似ている

まずは、田淵さんからのお話。

インパクト投資や社会起業家の支援を行ってきた田淵さん。最近では、東京都の離島のスタートアップ支援のアドバイザーなど、日本の離島と関わる機会が増えているそうです。

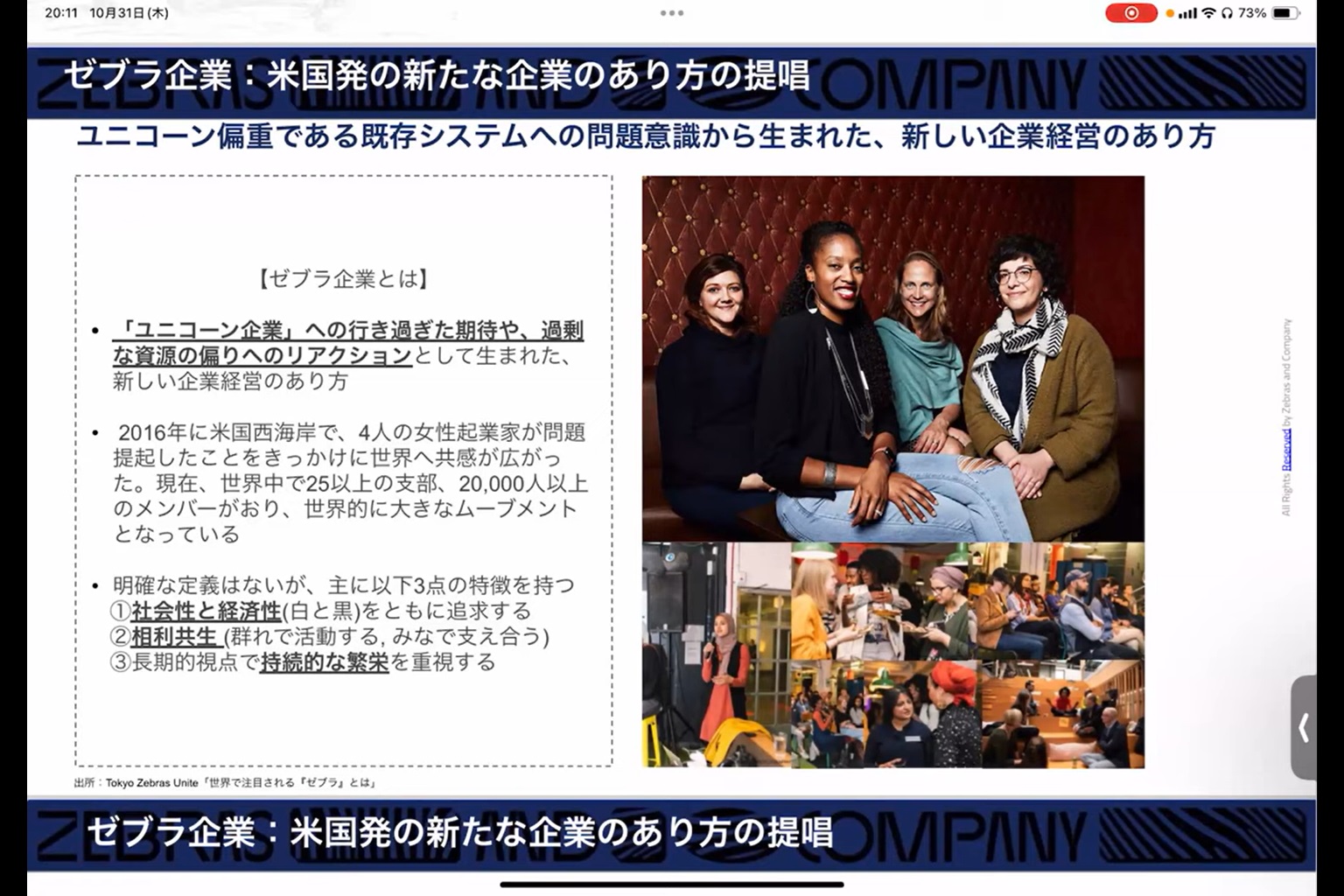

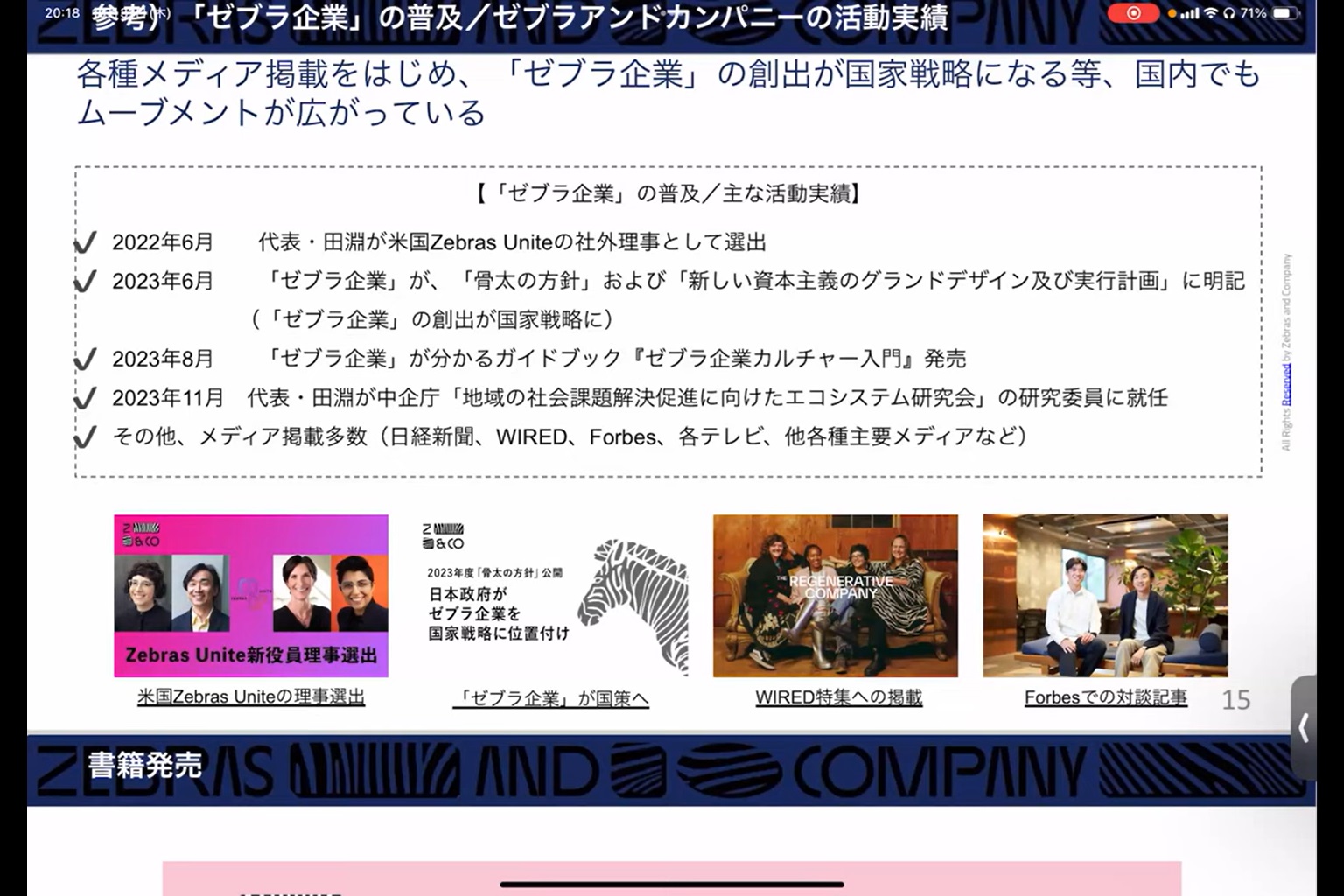

社名にも含まれる「ゼブラ(Zebras)」は、ご存知シマウマのこと。では、ゼブラ企業は何というと、これは2016年にアメリカ西海岸の女性起業家4人が提唱した新しい概念です。

「ユニコーン企業」という言葉を聞いた方もいるかもしれません。数年で上場を成し遂げるほどの急成長するベンチャー企業を指しますが、それに対してゼブラ企業とは、長期的視点で持続的な繁栄を目指し、社会性と経済性を両立し、一人勝ちではなく市場を広げるなどの「相利共生」を重視する企業として表現されました。

田淵さんは、そんなゼブラ企業と、日本の老舗企業や離島の文脈が似ていると話します。

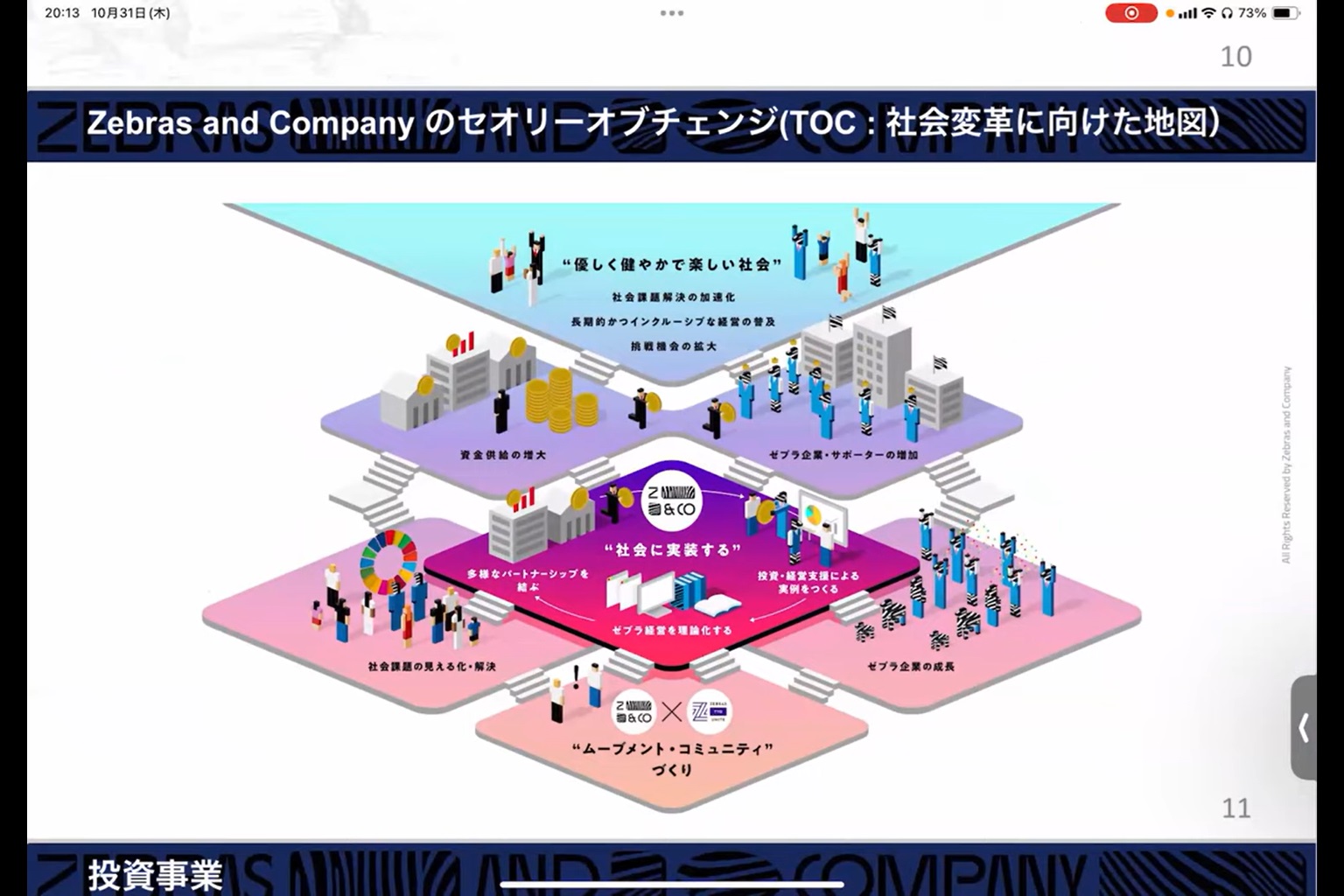

Zebras and Companyでは、そんなゼブラ企業の啓蒙と社会実装を目指し、上のようなセオリーオブチェンジ(社会変革に向けた地図)に沿って活動。ゴールは「優しく健やかで楽しい社会」の実現。昨年の日本の国家戦略にもゼブラ企業の創出が組み込まれ、現在は全国20地域の取り組みに関わっているそうです。

ゼブラ企業は、離島にはまる一方、今の資本主義社会で投資などでお金が渡りにくい世界観。そこで新しいお金の流れをつくる。11月14日の共創会議当日で、さらに詳細が聞けそうです。

海士町の事業投資と人材支援の両面で取り組む

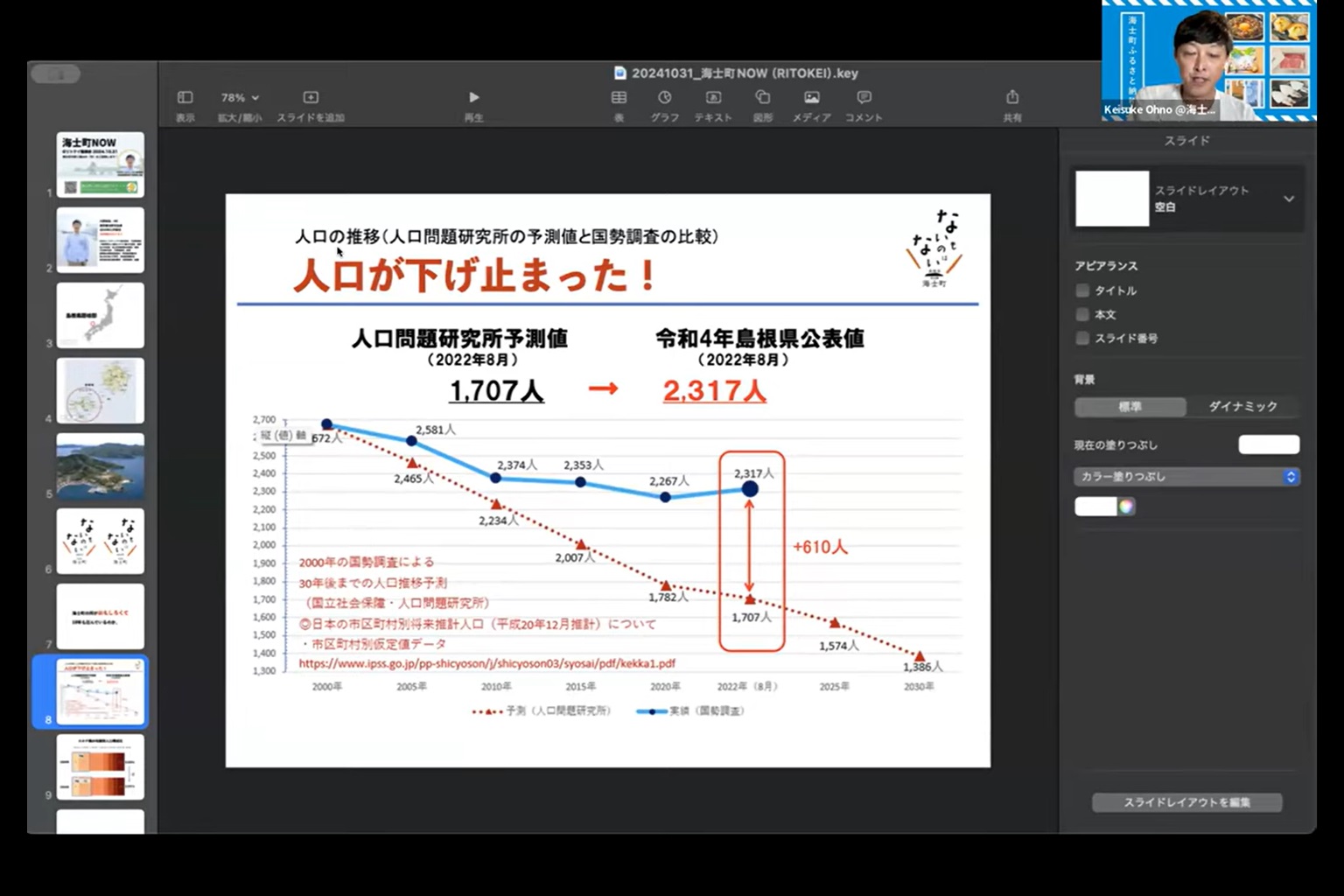

続いては、離島留学や若い移住者の移住などで、離島界のパイオニア的存在とも言える海士町から、キーパーソンである大野さんのお話。東京から移住して丸10年の大野さんは、海士町のおもしろさの一つに、「10年間人口が減っていない」ということを挙げられました。

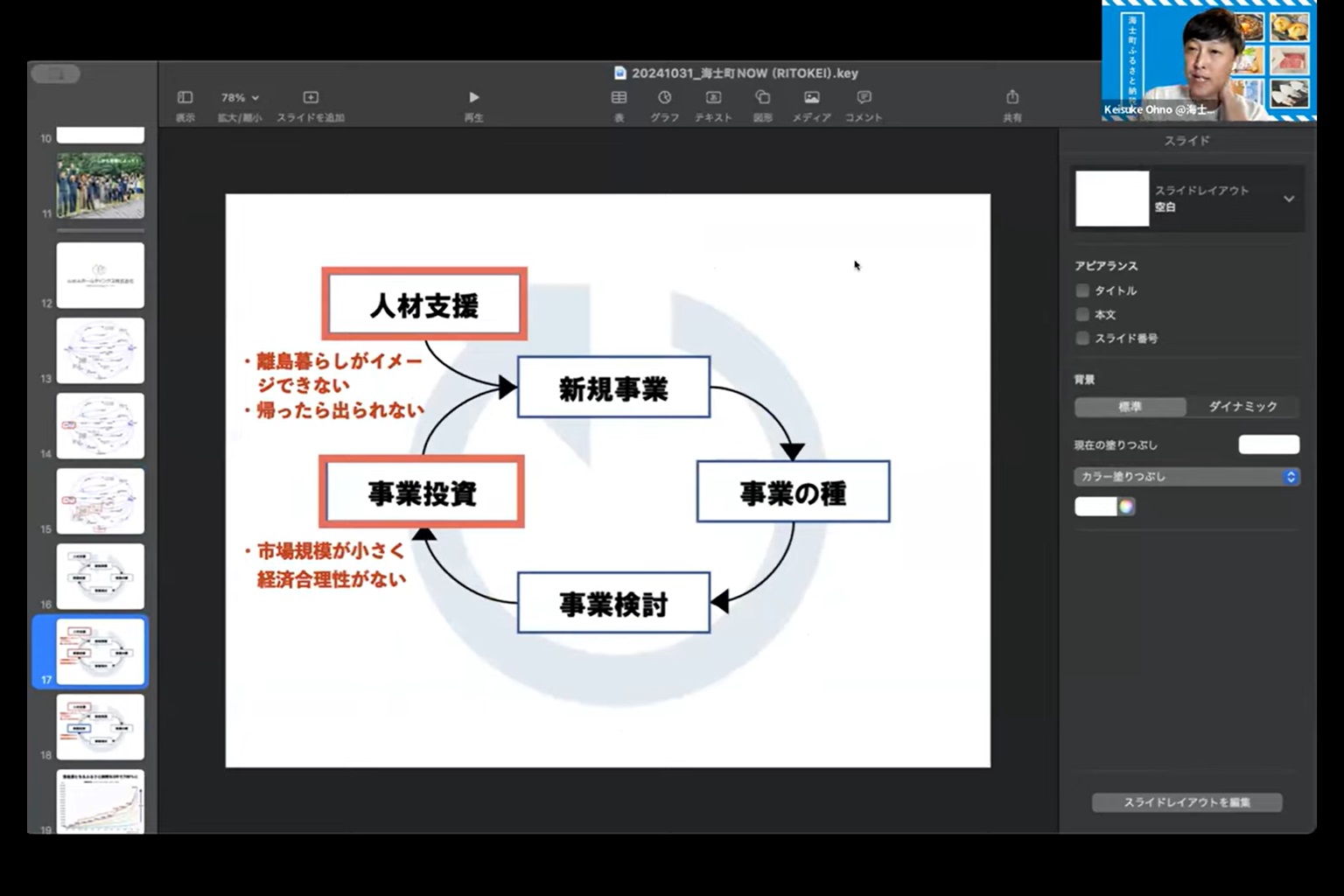

お年寄りはどうしても減っていってしまいますが、一方で若い世代の移住者によって社会人口の増加が起こり、かつての予測を大きく裏切って、人口が下げ止まっているそうです。そんな中、AMAホールディングスでは事業投資と人材支援を事業の柱に据えて活動しています。

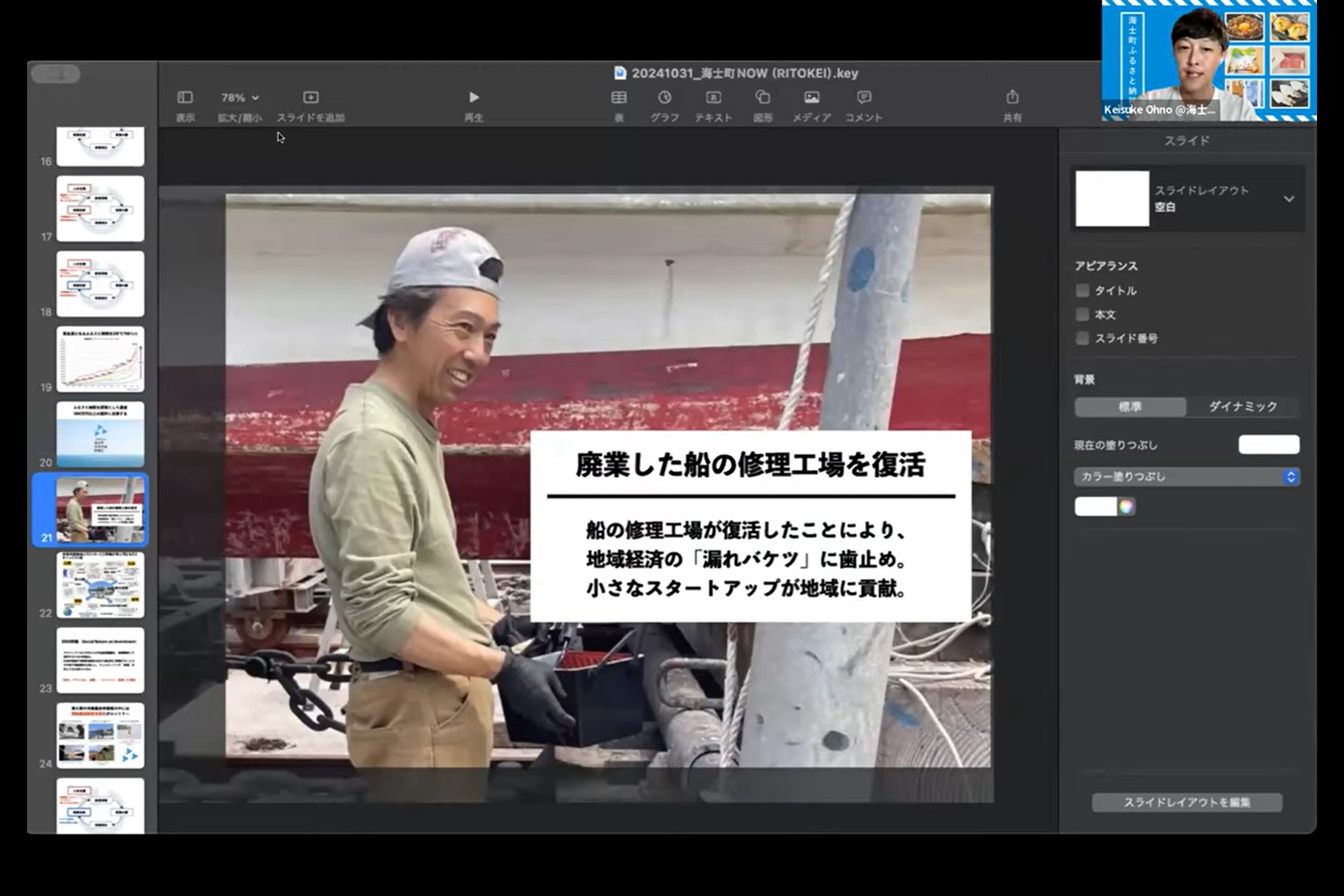

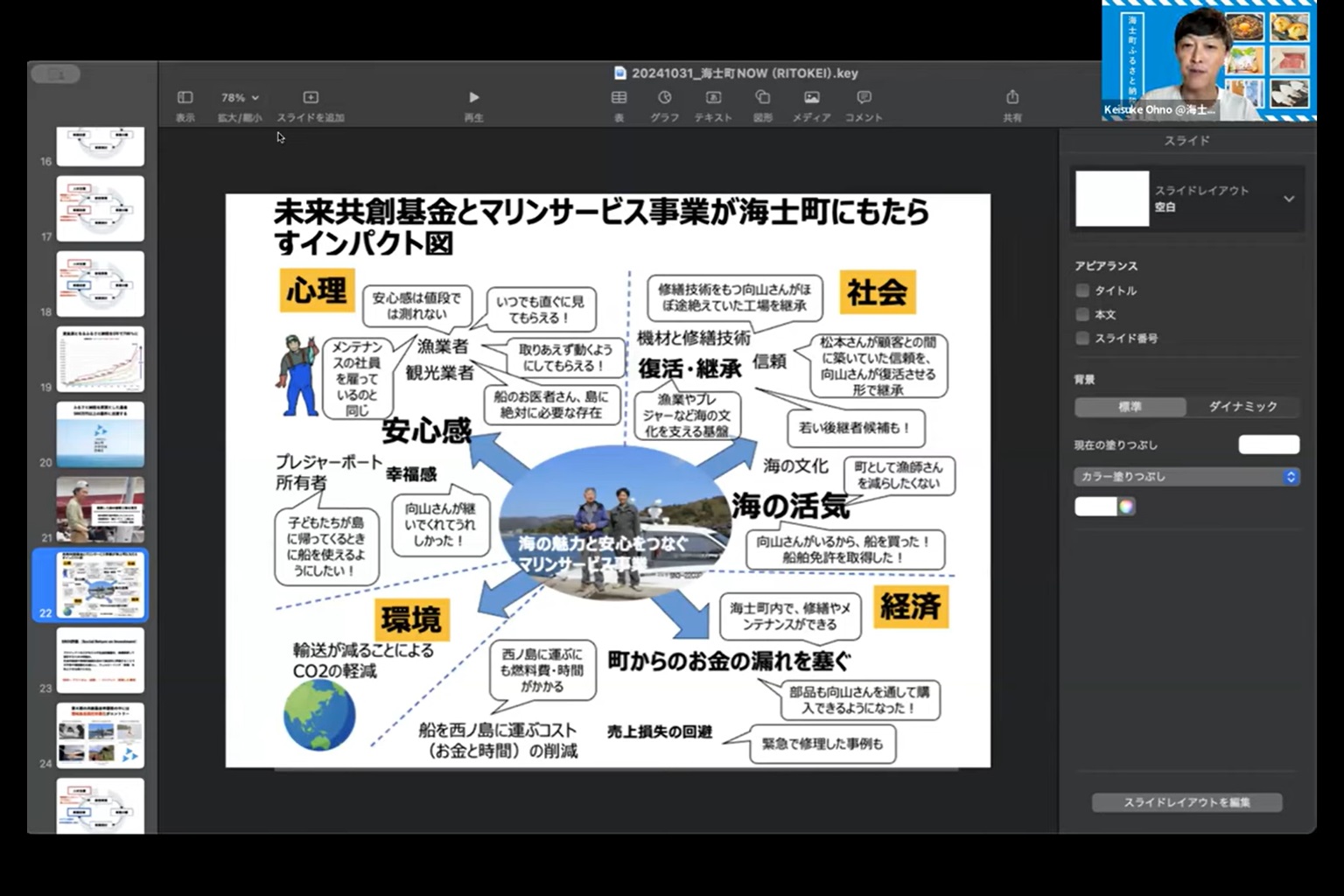

事業投資では、新規事業を支援する基金として、ふるさと納税を原資として「一般社団法人海士町未来投資委員会」を設立。500万円以上の案件で、海士町のためになるならOKという要件で、すでに5社に投資。その支援を受けて生まれた事業が、船の修理工場です。

工場があることで漁師さんが安心して出漁でき、また漁業の継承にもつながるなど、経済だけでない効果も。海士町は全国に先駆けて離島留学に取り組んだ隠岐島前高校で有名ですが、その卒業生も事業にエントリーするなどの好循環が生まれています。

人材支援も、離島移住体験プログラムである「大人の島留学」で大学生から20代の若者が年間120人海士町を訪れており、なんとその1/4が島に就職。促すばかりではなく自らも事業を立ち上げ、海を活用した新規事業共創として「シン・ブルーオーシャン戦略」を立ち上げ。磯焼け問題の解決や、ウイスキーの海洋熟成など、さまざまな展開を行っています。

勉強会の参加者には、実際に海士町に行かれた方も多くコメント欄が賑わっていました!

半径400メートルの集落で100歳まで歩いて生きる

最後にお話しいただいたのが、山下賢太さん。

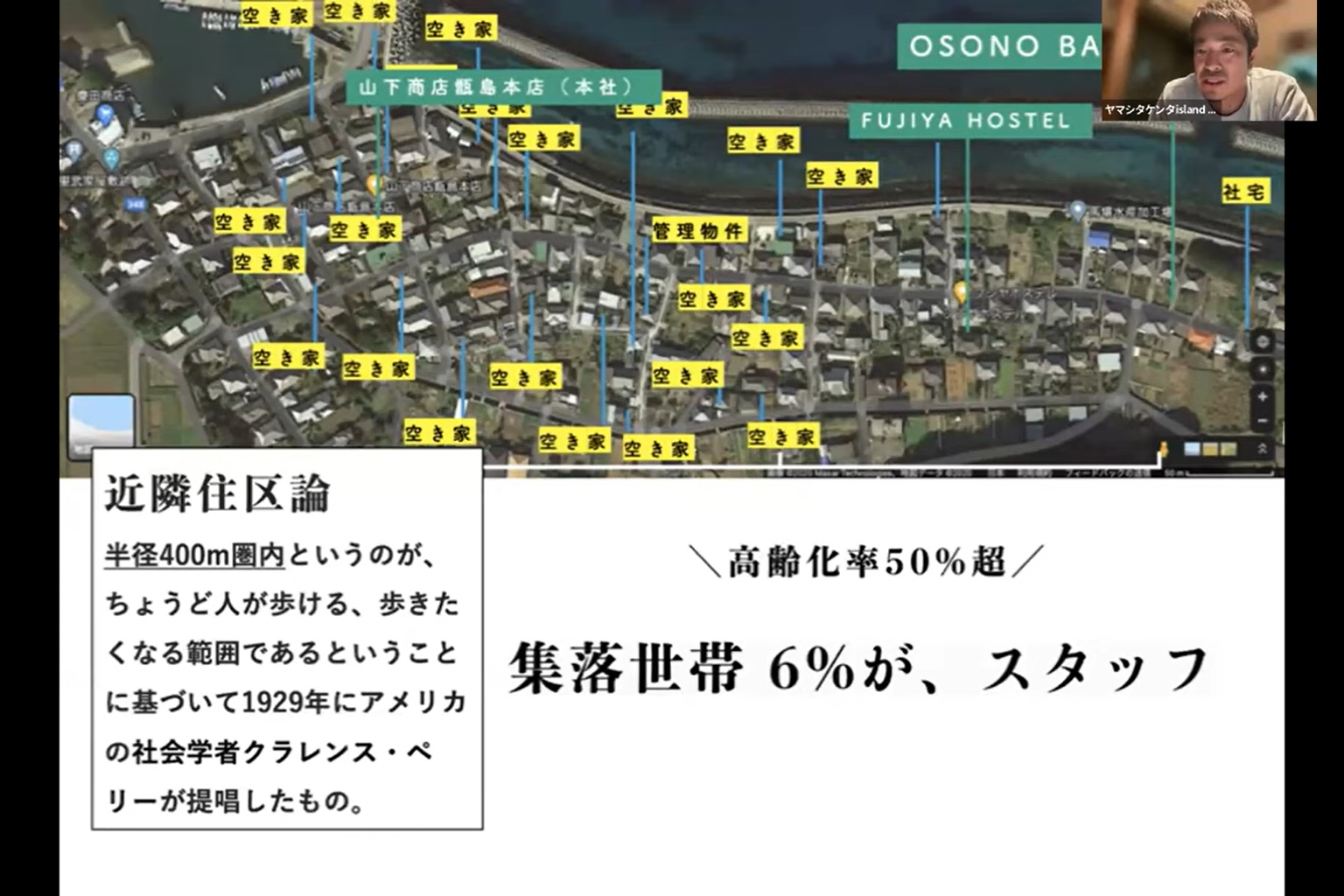

甑島列島で17の事業を営まれており、その多くが上甑島の里村という集落に集中。ここはもともと空き家が多く、不動産屋が1件もなく、未来に来たる荒廃の象徴とも言える地域だったそうです。そこを、取り壊しされそうな場所を再生、宿、パン屋、豆腐屋などが生まれました。

これは半径400メートルで、1929年にアメリカの社会学者のクラレンス・ペリーが提唱した近隣住区論という「ちょうど人が歩ける、歩きたくなる範囲」なんだそう。そこで山下さんは、この地域を課題ではなく可能性として捉え、「100歳まで歩いて暮らしたくなる集落」を目指していると話します。

「お金」でいうと、ちょうど勉強会のあった10月に下甑島の瀬々野浦という集落の中央に位置する物件を購入。この集落は人口が50人、そして子どもが0人という地域で、ここを再構築する新たなプロジェクトが立ち上がったばかりとのこと。

「オールイン・クルーシブ」ならぬ「オールイン・集落ルーシブ」というコンセプトを掲げ、ここに来たら、朝はおばあの家で朝食を食べ、日中はおじさんといっしょに釣りをして、また誰かの家で夕飯を食べるという、お金の介在しない世界の実現を目指しています。

しかし、観光地や都市部ではなく、少子高齢化にあえぐ右肩下がりの過疎地域は、どうしても投資が起きにくい。とは言え、この現実が日本の近未来であり、「むしろ、こうした場所にこそ投資して、80年先の日本をつくっていかないともったいない」と話す山下さん。

そこで9月には、拠点のある、同じ鹿児島県の沖永良部島で「アイランドゼブラカンファレンス」というイベントを開催。まさに田淵さんがお話しされた「ゼブラ企業」を島内外から招き、過疎地域の未来とビジョンについて語り合いました。さらに11月には、「鹿児島島嶼ファンド」という、鹿児島離島海域を舞台とした新たなファンドを立ち上げ予定。

この詳細も、11月14日の「未来のシマ共創会議」で語られる予定です。

ゲスト同士で共通する課題も多く、プレゼン後は投資を受ける難しさについて話が盛り上がりました。

金融機関は、融資を検討する上で過去の業績や資産を見るもの。しかし、利便性の伸びしろや人口増加を前提とした時代は終わりを迎えつつあり、少子高齢化の現在、離島地域のプレイヤーがやろうとしていることは、多くの誰もが経験したことのない未体験の世界です。

大きな組織ほど担当者は入れ替わり、その都度関係性がリセットされることは完全には避けられません。だからこそ、さまざまなステークホルダーが、組織単位で同じ方向を向き、ともに新しくチャレンジできる場があるといい。そうした話がありました。

こちらもまた、未来のシマ共創会議当日で大いに盛り上がりそうなテーマかもしれません。

文:ネルソン水嶋

未来のシマ共創会議、参加受付中です。

未来のシマ共創会議への参加チケットは、イベント前日の11月13日23:59まで販売中です(オンライン参加は上限なし、会場参加は完売し次第終了)。繰り返しになりますが、すでに終了した勉強会についても、共創会議の終了前後までアーカイヴ視聴が可能となります。

離島経済新聞社が、「なつかしくて あたらしい ミライの島を 共につくろう」をテーマに、産学官などの垣根を越えて語り合い共創するまたとないイベントです。オンラインでの参加や後日視聴も大歓迎。奮ってご参加ください。

「未来のシマ共創会議」チケット販売ページ

「未来のシマ共創会議」特設ページ

鹿児島県・沖永良部島(おきのえらぶじま)在住。大阪出身。島の多文化共生・国際交流がライフワーク。ベトナムで生活していた頃、ルーツのある同島でベトナム人含む外国人が多く働いていると知り、興味を惹かれて2020年に移住。地元に大阪城があることから石垣にハマり、巨石を見ると足が止まりがち。ウェブ版「ritokei」副編集長。