「人口が減り続ける時代。どうすれば縮小しながらも幸せに生きていけるのか。

そのヒントを学ぶべきだと思ったのです」

by さかえる

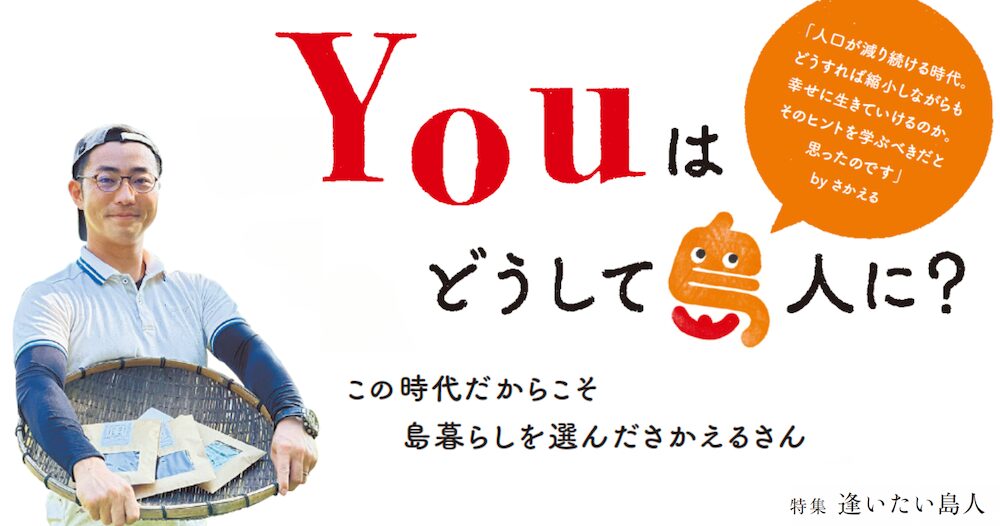

2万人超のフォロワー数を誇るSNSで田舎暮らしの可能性を発信する「さかえるさん」 こと榮大吾さんは、2018年に山口県の離島・周防大島 (屋代島) に移住した島人。この時代になぜ島を選び、暮らしているのか。その理由と島暮らしの様子について尋ねました。

- ritokei

-

さかえるさんが脱サラし、島に移住された理由について教えてください。

- さかえる

-

働き盛りの30~40代の時間を、過疎高齢化が進むこの国の「現場の最前線」で過ごしたかったからです。人口が増え続ける時代は、ものごとに共通点を見つけて標準化させることで、皆で右肩上がりに進んでいくということができた時代でした。けれど、これからは人口が減り続ける時代です。

どうすれば縮小しながらも幸せに生きていけるのか、そのヒントを、国全体に先駆けて人口が減り高齢化が進んでいる地域から学ぶべきだと思ったのです。

人生100年時代、個人的にも、定年した後の人生が半世紀ほどあると考えると、失敗を重ねられる若いうちに自分の腕で食っていけるようになっておきたいと考えており、自営業・家業的な働き方の未だ残っている場所で研鑽を積みたいと考えていました。

瀬戸内海に浮かぶ周防大島で豊かな大地と海の恵みを生業とする

瀬戸内海に浮かぶ周防大島で豊かな大地と海の恵みを生業とする

- ritokei

-

その「現場の最前線」 が島だったわけですね。

- さかえる

-

はい。人類の歴史から見たら、江戸や明治期の人口規模は3,000万人ほどで安定していました。直近100年ほどが「増えすぎ」で、これから元に戻るだけとも解釈できると考えています。

そういった意味で、歴史は繰り返すはずですから、先に人口規模が縮小してお年寄りが増えた場所にいた方が、歴史の循環の中で時代の先頭に立ちやすいだろうなという仮説を持っていました。実際、島に来てから自助共助的な集落の強さや、自営業の先輩方のたくましさに舌を巻く、学び多き日々を過ごしています。

- ritokei

-

多様なお仕事をされているようですが、今のお仕事は?

- さかえる

-

島に移住した当初は、ヒヨッコ自営業者としてまずは失敗前提で、とにかく収入源となりうるものはなんでも試してきました。何事も実際にやってみないと適性が分からなかったですし、漁業農業狩猟からオンライン事業、行政との仕事から民間企業の顧問まで、なんでも経験した上で選択と集中してきました。

現在、収入の面で割合が大きくなってきたのは、漁業です。12月から4月にかけてはひたすらひじきを採り、組合員として漁協に卸すことに加え「沖家室ひじき」としてオンラインで直売もしています。担い手の少なくなっている漁業農業に光を見出すようになりました。

- ritokei

-

オンラインサロンにはどういった方が参加されていますか?

- さかえる

-

最初は移住希望者の人が多かったのですが、最近はほぼ全員がどこかに移住して起業し、事業主になっています。現在では、お互いに立ち上げた事業について、 どうすればそれぞれ自分の求める水準に到達できるかという勉強会を毎週行っています。

- ritokei

-

さかえるさんの視点や分析能力は、集落の人にとっても貴重ですよね。

- さかえる

-

意外とそうでもないんです。謙遜でもなんでもなく、むしろ、私自身が本当にこれから必要になる視点や分析能力を周囲の方たちから授けていただいています。

定量的な分析はあくまで仮説を立てて検証するために使うだけで、実際に物事を前に進めたり仕事をする上では単なる要素のひとつでしかありません。周囲の事業主の先輩方の様子を見ていると、今までの経験則や世の中の動き、状況などからこれからどう動くべきか常に考え、同時に試行錯誤しています。

漁業でも、腕利きの漁師ほど、常に情報収集を怠らず、過去の記録と現在の状況を総合的に分析して日々活躍されています。金融の世界と本当に似ているなと感じました。そのように生き残っているたくましい先輩方に追いつけ追い越せで働き暮らせるのも楽しく幸せなことだと感じています。

耕作放棄地を開墾した畑は1万平米

耕作放棄地を開墾した畑は1万平米

- ritokei

-

SNSのフォロワーも多いのですが、発信についてはどのように力を入れていますか。

- さかえる

-

移住前は、SNSの発信力が大事で「とにかくたくさんの人に情報を届けられるようにならなきゃ!」と思っていました。けれど、移住し、事業を運営してみるとインターネットでの発信力なんてものは一部でしかないと強く実感することばかりです。

現に、インターネットという媒体を介さずとも、島にもインフルエンサー的な人がいます。 今住んでいる集落ならやっぱりずっとその土地を守られてきた長老はものすごく島内外に顔が広く、信用もされています。

そうした生きたつながりは僕のSNSの比じゃない。SNSにフォロワーが2万人いても大したことじゃないんです。

自治会活動の重要性もSNSから発信している

自治会活動の重要性もSNSから発信している

- ritokei

-

今の暮らしはどうですか?

- さかえる

-

本当に毎日が楽しくて幸せです。ずっと今のまま生きていきたいです。自分自身が成長でき、家族や友人と良好な関係を保ちつつ、所属しているコミュニティにも貢献している状態が僕にとっての幸せだと思っているので、その状態をずっと保ちながら生涯現役で働き続けたいです。

そしてこの状態を変えないために変わっていかなければならないとも思っています。結局、 生き残っていけるのは外部環境の変化に応じて、変化できる個人や組織でしょうから。

- ritokei

-

島や田舎での暮らしを志す人へのアドバイスをお願いします。

- さかえる

-

田舎は閉鎖的で……などと言われることもあるかもしれないですが、地方移住は中途採用で会社に入ることや、転校するのと同じようなものだと思っています。

田舎だけが特殊なコミュニティであるわけではありません。中途採用でも「前の会社でこうやっていました!」なんて言うとウザがられますよね。前は、前。今は、今。新しい環境やルールに適応していけるといいなと私自身、移住先のみならず新しいコミュニティに参加するときには常に心掛けるようにしています。

さかえるさんが周防大島を「社会の最先端」と考え、移住した7つの理由

① 人生100年時代。 「定年後に新しい人生を」 というよりも、気力体力があるうちにトータルで考えていきたかった

② 生業(なりわい)をもって生きたかった

③ 起業してもうまくいかないことがある。ならば固定費を下げて何度失敗しても退場にならないようにしたかった

④ 好きなときに釣りがしたかった

⑤ 担い手が減っている分野で、自分の希少価値があがる場所で働きたかった

⑥ 今後、お金の価値が変動する可能性がある。通貨が不安定になるなら固定費を下げながら自分の役割を果たしたかった

⑦ 国全体の人口が減る時代。高齢化を先取りしている地域では世の中の先取りができる

榮大吾(さかえ・だいご)

神奈川県横須賀市出身。日本政策投資銀行を脱サラし、2018年に周防大島に移住。 漁業、農業、集落支援員、オンラインサロン「田舎チャレンジャーラボ」の運営や事業コンサルを行いながら、自身の島暮らしや考えをSNSや音声メディアで発信。子ども時代に好きだったのは磯遊びや野球