ritokei.comでは、全国の島々の広報誌やローカル誌に掲載された、地域の暮らしや文化が伝わる記事を紹介します。佐賀県では2022年から2024年にかけて、2人の地域おこし協力隊が玄界灘の7つの島を訪れ、島民から聞き取った島の文化や歴史などを記憶や記録として残し、次世代へ受け継ぐプロジェクトを実施。その成果として生まれた書籍『七つの島の聞き書きアルバム』。元・協力隊員の長谷川晶規さんが厳選した聞き書き話を、当時の写真とともにお届けします。

第1回は、佐賀県の離島でもっとも行きやすい高島です。

船に乗ること10分で辿り着く高島。島の人のほとんどが野崎という姓を使う。塩業、海苔の養殖、甘夏みかんなどの生業を得て、今は定置網漁がおこなわれている。島の前面はまっすぐな土地で、埋め立てたのかというくらい綺麗な平面が広がる。訪れた際に気持ちよく散歩できるのも高島の特徴の1つではないだろうか。

玄海灘でもつくられていた海苔の作業をするこども。佐賀県の南部の有明海苔(ありあけのり)は今も有名だが、九州の北部の海でも海苔がつくられていた。

「海苔はさっとして、ちゃっとする。そしたら、枠があろうで、海苔が四角になる。上手い人も下手な人もおってな。こまか時(子ども)にはよう手伝いしよった」

島暮らしに欠かせないのは船。プラスチックの船が主流となった今は見ることも珍しい木船。

漁に欠かせない網を手入れするところ。

盆に行われる大綱引きは、山から蔓(カズラ)を採るところから始まり、蔓を編んで縄にして、そこから綱引きが始まったとか。

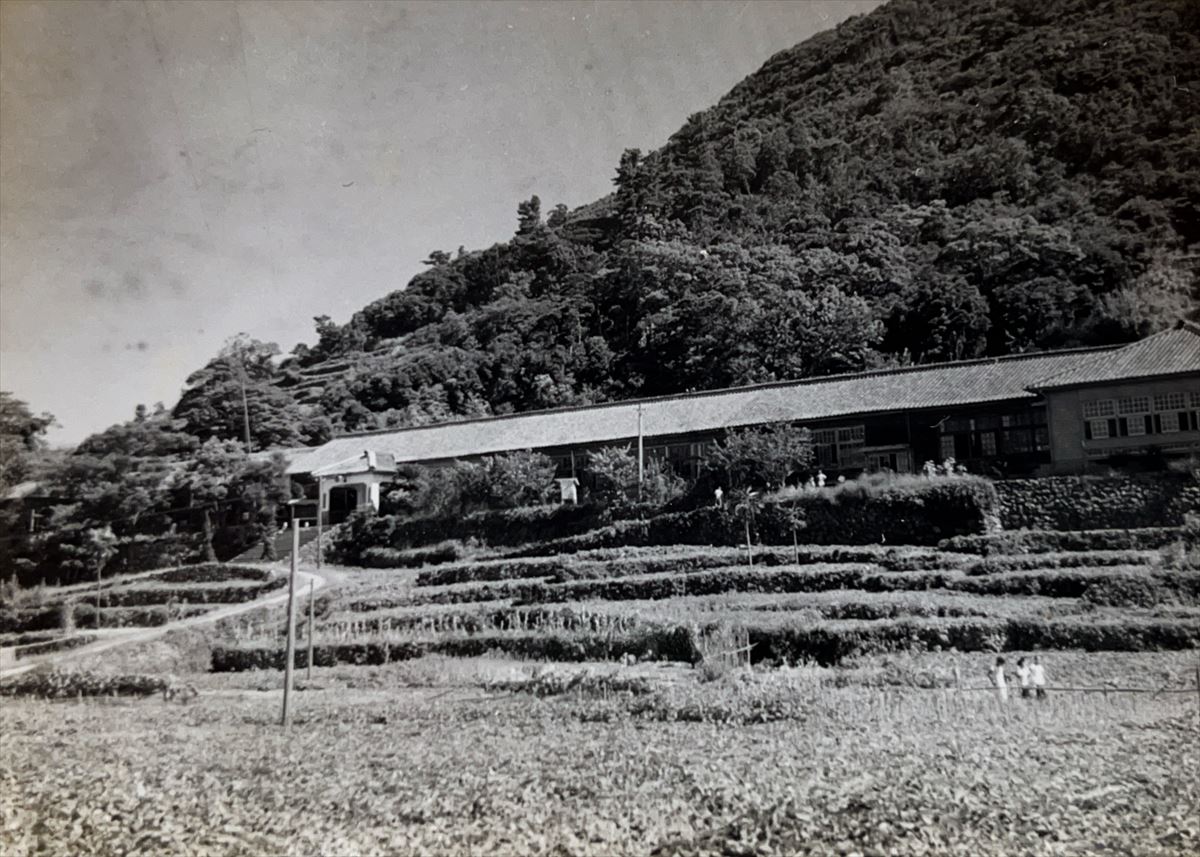

山にあった昔の学び舎。木造校舎に向かう坂道は冬になると凍結することがしばしあり、転げる学生もいたんだとか。

今は見られない風景で、山で収穫した甘夏を海辺まで運び、船に載せて、本土へ出荷していました。カーフェリーではないので、島から船へ、船から陸への積み下ろし作業で多くの若者が、甘夏の出荷時期になると、駆り出されていたんだとか。

昔は山の上まで、甘夏が実り、どこが誰の畑かわかったのだとか。今も平地から山を見上げると、同じ山の形をしています。一度、今と昔の違いを楽しみに高島を訪れて見ませんか?

元・協力隊員の2人の振り返りは「佐賀県地域づくり公式サイトさがじかん」で読むことができます。

佐賀県唐津市・7つの島の「宝探し留学」はこちらから