全国の島々には、さまざまな個性と魅力をまとう老若男女が暮らしています。そこでリトケイはZ世代やα世代と呼ばれる10〜20代の3組に注目。3つの島で生きる「逢いたい若者」とはどんな人?

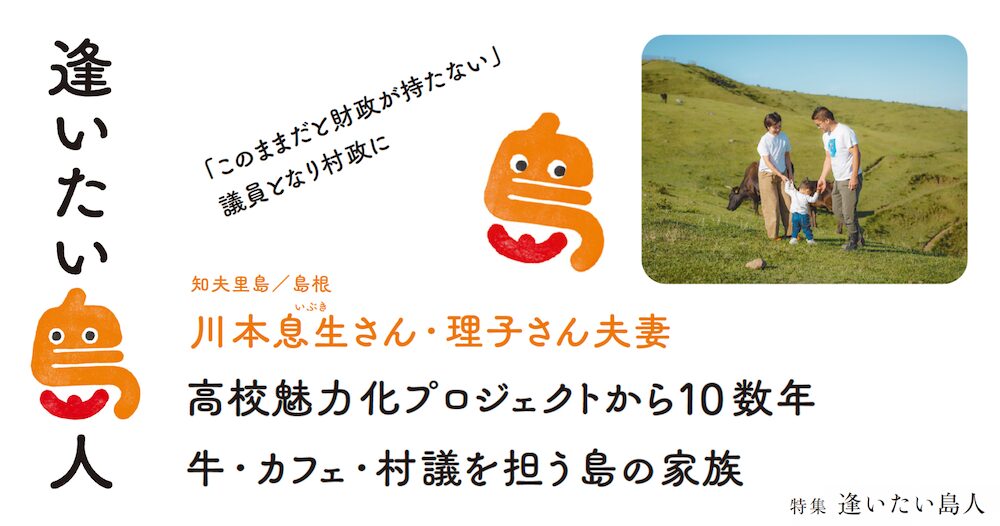

今回は、隠岐諸島のひとつ、知夫里島で畜産業とカフェ「のらり珈琲」を経営、村議会議員として村政も担う川本息生さん・理子さん夫妻です。

※この記事は『季刊ritokei』47号(2024年11月発行号)掲載記事です。フリーペーパー版は全国の設置ポイントにてご覧いただけます。

自由な子ども時代を経て経験した島前高校の想定外

隠岐諸島のひとつ、知夫里島は約600人が暮らす村。小高い山では放牧された牛たちが草を喰み、道端ではタヌキたちが顔をのぞかせる。

川本息生さんは20代にして先代から畜産業を継ぎ、妻と共にカフェ「のらり珈琲」を経営。2023年からは村議会議員として村政も担っている。その雰囲気は息生さんが「知夫の人はのんびりしているから」と話すのと同じく、のんびりと映る。

息生さんの子ども時代は自由だった。休みの日は同居する祖父母と山に行ったり、畑に行ったり、磯で釣りをして焚き火をしたり。「悪いことをするとすぐバレる」という小さな島で「3歳くらいから勝手に家を出て商店に行ってましたね。知り合いのタクシーに乗せてもらって、勝手に友だちの家に行っていました(笑)」。

高校は隣島・中ノ島(海士町)にある隠岐島前高校に進学し、寮生活が始まった。そこで想定外の出来事が起きる。学校存続の危機から始まった「高校魅力化プロジェクト」(※)により、島外生が入学してきたのだ。

※生徒数の減少により存続の危機に陥った隠岐島前高校が2008年にスタートした取り組み。 現在は全国に広がっている

知夫里島の山々で放牧される牛たち

知夫里島の山々で放牧される牛たち

島前3島は幼小中時代にも交流の機会があったため、高校も「知り合いばかり」と思っていた息生さんは、同級生38人のうち20人が島外生という状況におどろく。そして最初の授業の日、教室で「君たちはこの高校で初めての試みの原石だ」と語られるなか、息生さんは「一体何を言っているんだ?!」とハテナを浮かべていた。

高校生活が始まると、はじめの1〜2ヵ月は島前グループと島外グループがきっぱりと分かれて「冷戦のような探り合い」が続いた。その後、公営塾「夢ゼミ」に通い始めると、普段は口にしないような問題意識を語り合う機会が増えていった。

「『こいつこんなこと考えているんだ』と思うようなことがよくありました。島内生同士だとそういう話はしないから、島と都会の視点が混ざり合うような感覚でしたね」。

そんな高校時代に描いた将来の目標は「牛」。「もともと牛を飼おうと思っていたので農業系の大学を考えてましたが、夢ゼミをやっていくなかで農業の問題を考えるにも他分野からのアプローチも必要だと思いました」。それから進路を変更し、SFC(慶應藤沢キャンパス)に進学した。

東京での生活も「嫌ではなかった」が、それ以上に「島の暮らしが合っている」と感じていた息生さんは大学卒業後、知夫村の農協に就職。東京で出会った理子さんを連れてUターンした。

「このままだと財政が持たない」議員となり村政に

現在、仕事のバランスは畜産が6割で、カフェと議員としての仕事が4割。議員を志した理由を尋ねると、のんびりしていたまなざしの奥がじわりと光った。

現在の知夫村長は叔父にあたる。身内も関わる小さな島の政策をみつめるなかで「このままだと村の財政が持たないと思いました。自分のことだけや、 今のことだけを考えるのではなく、島民全体で考えていかなければ」と考え、農協を退職したタイミングで村議選に出馬。初当選を果たした。

知夫村は転入が転出を上回る「社会増」の島でもある。さらに1〜3ヵ月の短期から島暮らしが体験できる「大人の島留学制度」を利用して、島前3島には多くの20代がやってきている。しかし人口は減り続けており、生産年齢人口に至っては平成17年の339人からわずか10年間で258人まで減少している(国勢調査)。

川本さん夫婦と長男

川本さん夫婦と長男

知夫村だけではなく、日本全体が人口減に向かうなか、いかに対策するべきか。思いがけず経験した高校魅力化プロジェクトの創成期に、共に学んだ同級生にはUターン者も少なくない。

「海士町にいる同級生の青山くんは『大人の島留学制度』を立ち上げました。今も時々『こういう流れにしていきたいね』と話しています」。島内外の知恵を掛け合わせてきた高校時代の経験が、村政にも生かされる。

2023年に長男が誕生し、息生さんと理子さんは親となった。山口県出身の理子さんも、息生さんと共に島の未来を展望する。「今の人口は商店を維持するにもギリギリの人数と聞いています。『大人の島留学』の留学生のような流動人口も大切にして、流動人口ありきで島のインフラを考えていきたいですよね」。

そして自身も島嫁ながら「Iターンの奥さんたちとは、住んでいる私たちが楽しんでいることが大事だよねと話している」とにこやかに話す。

明るく楽しく過ごせる島と大好きな「直会」 が続くように

今、息生さんが危機と感じていることは、コロナ禍を経て若い人が集まる機会が減っていること。「僕は直会(なおらい ※)がめちゃくちゃ好きなんです。直会をやるためにイベントをやっているようなもので 『クリスマス会をやって直会をする』という計画を立てるための飲み会をするみたいな」と目尻を下げる。

※ 祭事終に神酒・供物を下げていただく共同飲食の宴会行事。現在では打ち上げの飲み会の意味でも広く使われる

地域行事は人口減少と共になくなる傾向にある。知夫村でもかつては行事の中心を担った青年団が消滅。代わりとなる活性化協議会をベースに、息生さんはLINEグループをつくって青年世代を集めてみた。すると20人くらいだろうと思っていた青年世代は40人も集まった。

牛舎を改装したカフェ 「のらり珈琲」 の窓辺からは海が臨める

牛舎を改装したカフェ 「のらり珈琲」 の窓辺からは海が臨める

「地域に残るか残らないかは、直会のようなにぎやかな体験があるかないかじゃないかと思うんです。知夫はコミュニティが小さいから直会のような機会がなければ、パートナーも見つからない。これからはそういう場所や機会もつくりたいですね」。

1歳を迎える長男がハタチを迎える頃に、島はどうあって欲しいか。ふたりの描く理想は共に「明るいこと」。理子さんは、「自分たちがおじいちゃんおばあちゃんになったときに、周りがまっくらだったら嫌だな。子どもがいつか帰ってきたいと言った時、安心して住める島を残しておきたいですね」と話し、

息生さんも「島を明るい状態で残しておきたい。今後も自分たちが楽しく過ごせるように、環境を整えることがそれにつながっていくはず。建物がどうとか、ものがどうとかじゃなくて、楽しいと感じられる経験そのものが、この土地にいる理由になると思うので、頭で理解できなくても心で感じられる文化を、自分たち自身も楽しめるかたちで残していきたい」と語る。

夢ゼミで語られた夢の種が十数年を経て、島前のあちこちで芽吹いているのかもしれない。

知夫里島(ちぶりしま)

島根県知夫村。人口601人(2024年9月末)、周囲約 50 キロメートル。隠岐諸島の最南端にあり、最高峰の赤ハゲ山(325m)などの山々では土地を石垣で区切り、放牧、アワ・ヒエ、大豆、麦などを順番に栽培する独自の伝統農法「牧畑(まきはた)」が行われてきた