漁業に限らず、すべての産業は「つづけること」も大事なテーマ。

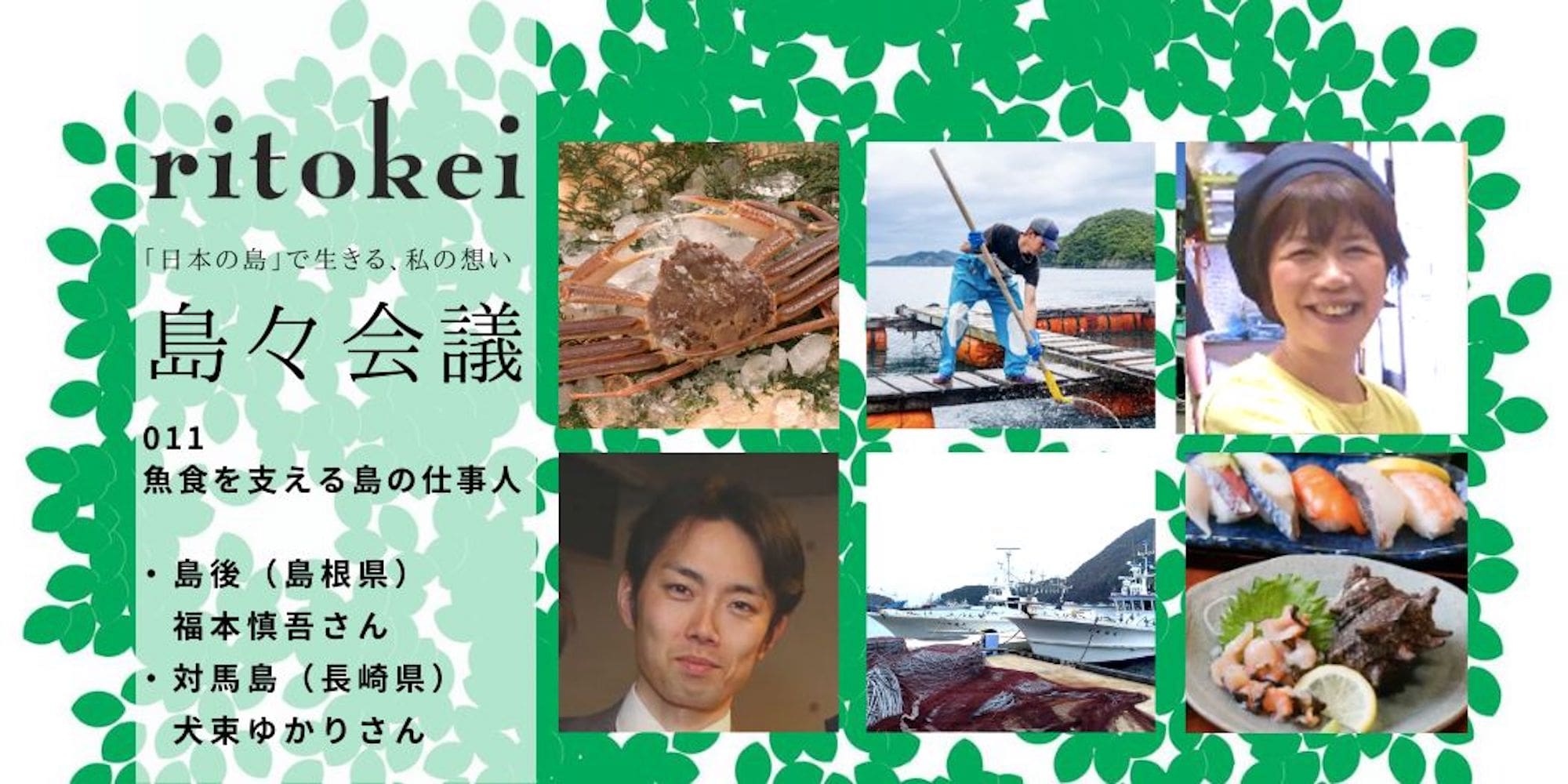

対馬島(つしまじま|長崎県)から、磯焼けを起こす食害魚をおいしく調理・加工して、「そう介」という新商品を生み出した犬束ゆかりさんにその背景や今の取り組みについてお話を伺います。自分だけがよくてはいけない、地域に貢献、犬束さんの話から感じられる持続可能な「海業」とは。

また、隠岐諸島(おきしょとう|島根県)の島後(どうご)から福本真悟さん。今は巻き網漁の7隻の船団をまとめる漁労長。漁師を意識することのない幼少期を過ごしながら、ある日お父さんから「お前の船を造ろうと思うけど継がないか」という話。当時在籍していた大学院を辞めて、Uターンして漁師に。

「つづけること」をキーワードに、お二人からどんな話が飛び出すでしょうか。

人物紹介

漁師・有限会社天祐丸 取締役漁労長 福本真悟さん

2014年に島後(隠岐の島町)にUターン、巻き網漁の漁労長を務める。幼少期よりズワイガニを食べすぎて最近はかゆくなる。休みの日はゴロゴロしたり読書をして過ごす、休日インドア派。

漁業者・有限会社丸徳水産 専務 犬束ゆかりさん

対馬出身。食害魚のイスズミなどを加工した「そう介」を考案・販売。2019年に「第7回 Fish-1グランプリ・国産魚ファストフィッシュ商品コンテスト」でグランプリ受賞。休日は島内外のセミナーなどで学び、島のサスティナビリティについて考える。

ECサイト

ネルソン水嶋

合同会社オトナキ代表。ライターと外国人支援事業の二足のわらじ。鹿児島県・沖永良部島在住。祖母と二人暮らし、帰宅が深夜になると40歳手前なのに叱られる。

Twitter

離島経済新聞社 石原みどり

『ritokei』編集・記事執筆。離島の酒とおいしいもの巡りがライフワーク。著書に奄美群島の黒糖焼酎の本『あまみの甘み 奄美の香り』(共著・鯨本あつこ、西日本出版社)。

父から「お前の船を造る」と言われ

福本さんは2014年に、家業の巻き網漁を継がれたのですよね。

はい。東京の大学院で水産経済を研究していたんですが、中退して島後(隠岐の島町)に戻り、24歳で継ぎました。

元々家業を継がれるつもりで学ばれていたのでしょうか?

ぶっちゃけるとそこしか受からなかったんですが、入ってから意識しましたね。修了後はどうしようかなとは思っていたんですが、途中で父親から「お前の船を造ろうと思うんだけど継がないか」と言われ、帰ることにしました。

それまでは継ぎたいと言っても、継ぐなと言われるような感じでしたね。

いやー、どうなんですかね。言うのを我慢していたのか、本当に継がなくていいと思っていたのか分からないですけど。そのときに初めて言われて心が動かされました。

大漁旗を掲げる「天祐丸」

大漁旗を掲げる「天祐丸」

巻き網漁へはどれくらいの人数で出漁されているのですか?

7隻で、25人くらいの体制です。私は網船(あみぶね)というメインの船で、漁労長(※)という役職に就いています。

出漁日は年間180日くらいですが、全国の巻き網漁では250日出ているところもあれば100日もないというところもあるそうです。巻き網以外にも、弊社には11月から3カ月間のズワイガニ漁部門もあります。

※ 操業の全てを取り仕切る船の総責任者

漁師になると同時に船を持つって、よくあることなんですか?

すごく稀なパターンだと思います。一隻20年以上使うので、造船は売上や造船所の混み具合を見ながらタイミングを決めるんですね。

私が乗る船も元々2〜3年先に造船の予定を立てていましたが、造船所から「キャンセルが出たので造らないか」という連絡があり、という感じで。そのキャンセルがなかったら今私は漁師をしていないかもしれないですね。

大漁に水揚げされたマイワシ

大漁に水揚げされたマイワシ

私は島に戻って1年半で今の漁労長という職に就いてるんですね。というのも、当時の漁労長が体調を崩して入院して、急遽私しかいないだろうと代わってそのままという感じです。船長になるには本来、みっちり教えて最低でも2〜3年ですね。

では、船舶や無線の免許は1年半で取られたんですか?

「自分だけがいい」では成り立たない

犬束さんの丸徳水産では養殖や水産加工、レストラン運営もされています。また、対馬の海を守る活動として、磯焼けを起こして海の嫌われ者になっている魚を食べられるよう加工する「そう介プロジェクト」も展開していますよね。

リトケイのイベント「島の魚食WEEK」でも「そう介のメンチカツ」を提供したことで「これは何?」と島のことに話題が広がり、お客様に好評でした。

未利用魚をおいしく料理し漁業を守る取り組みも行う「肴やえん」

未利用魚をおいしく料理し漁業を守る取り組みも行う「肴やえん」

直営レストランの「肴やえん」ではどんな魚を出されているのですか?

アラカブ(カサゴ)のから揚げやクエの刺身そのほか、これまで活用されていなかった魚を活かすメニューも提供しています。

そのひとつがサバの刺し身や塩焼きです。春先の対馬で釣れる鯖は小型の小さい鯖でお金になりません。

市場で価値のつかない「ローソクサバ」(小型のマサバ)を自己申告の数だけ漁師さんから買い取り、自社の海上生け簀で養殖し、半年から一年育てたものをレストランで提供しています。

また、対馬は穴子の水揚げ量が全国一で有名ですが、活魚でないと売れないので漁師さんは人にあげちゃうんですね。それも買い取り、穴子重や天ぷらにしています。

「肴やえん」で提供する料理

「肴やえん」で提供する料理

島の漁師さんたちとの関係性の中でお仕事されているのですね。

自分だけが儲かればいいという考えだと成り立たないですね、地元優先で考えないと。

対馬は2018年に韓国人観光客が40万人も来ましたが、今はコロナや政治的な理由で来なくなりました。

その中でどうにか経営を続けられるのは、地元のお客さんの支援。地域に貢献することで、うちも「丸徳水産さんがすることなら」と周りの理解を得られるので。

ホームページを見ているといろんな干物があって、バリエーションの豊かさを感じます。ウニ、穴子、サザエ、桧扇貝、あじ、かます、連子鯛、サバ…。

「肴やえん」で出される穴子重

「肴やえん」で出される穴子重

>> 島々会議011「魚食を支える島の仕事人」11組目(島後・対馬島)昔より減った海の幸と復活の取り組み【後編】

この企画は次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。