ウェブ版『ritokei』で「在りし日の島影」を連載してきた斎藤潤さん。半世紀以上に渡り、 島旅作家として日本の海に浮かぶ全ての有人島を歩き続け、現在も毎年数十の島を巡る斎藤さんは、島の変容を知る生き字引。島の人々にとっての「逢いたいマレビト」が語る「逢いたい島人」とは。

「逢いたい島人」と言われてまず思い出すのは、トカラ列島の人々です。昭和40年代後半にトカラ列島の諏訪之瀬島へ移り住んだ夫妻や、平島で民宿や漁師、村議をしていた方には、彼らを通して島の移り変わりや問題点を見せてもらいました。

ひとりの目から見た島の姿もあれば、他の目から見た視点もあります。今、平島の学校で離島留学生の寮監をされている方は会うのが楽しみな人。小さなコミュニティなので、お互いにいいなと思うこともあれば、意見がぶつかることもある。そういう人たちとの会話で、自分の視野を広げることができました。

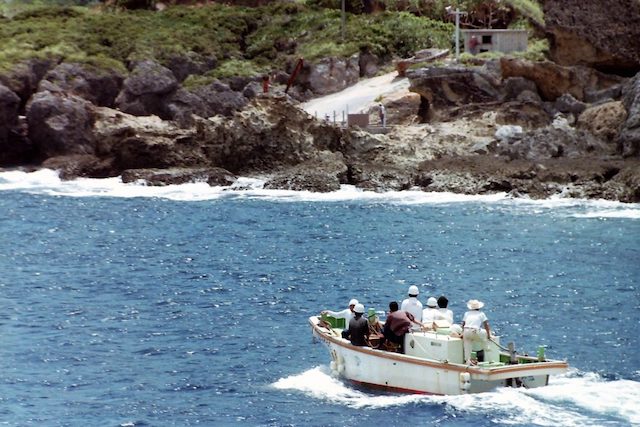

船上から望む平島(1975年10月撮影)

船上から望む平島(1975年10月撮影)

悪石島には子ども連れでの家族旅行としても長く通ってきました。トカラ列島には無料のガイド制度があるので最近、悪石島でガイドを頼んだら髪を染めた20代の青年がやってきたんです。聞くと、地域おこし協力隊などの制度も使わず自力で来たという。

悪石島で娘たちの記念撮影(1991年8月撮影)

悪石島で娘たちの記念撮影(1991年8月撮影)

トカラ列島近海は釣り人があこがれるGTが釣れる聖地でもあるので、彼はルアーを販売しながら生業を立て、ゆくゆくは悪石島で起業し世界へ向けて究極のルアーを販売していきたいと話してくれました。長く通っていると、島からいなくなる人もいますが、また新しい人にも出会うんです。

船を見送る大神島の子どもたち(2001年10月撮影)

船を見送る大神島の子どもたち(2001年10月撮影)

なにしろ島で一番おもしろいのは「人」だし、現地に行かなければわからないのも「人」です。人に出会うため、改まった取材の時は行政や観光協会を通してきました。けれど、一番良いのは宿の人や地元で出会った人の生の声を聞くこと。がんばっている移住者の話とか、逆の話とか、そうした話を聞かせてもらっています。

ただ、人数の少ない島には宿がないところもある。そういう時は極力、自分から自分がどういう人間なのかを説明しています。例えば、人口20人くらいの島だと、島に渡る船に島の人が乗っていることもあります。僕はカメラをぶら下げているので、話をしてくれそうな方がいたら「風景のきれいな場所はありませんか」と聞いたりする。

粟島でタイが大漁(2003年7月撮影)

粟島でタイが大漁(2003年7月撮影)

自分は怪しいものではなく、写真を撮りに来たのだと認識してくれると、島を歩く時に「さっき船から降りた人だろ?」「いい写真撮れたかい?」と声をかけてもらえます。

その時、農作物や魚についてある程度勉強しておくと、会話のきっかけになります。畑に植えられているほうれん草が双葉くらいの状態でもほうれん草だと分かるようにしておくと、ほうれん草の話から島の食文化の話となり、歴史の話となり。いろんな話が聞けると、新しい人を紹介してくれたりもします。

僕と同じくらいの年齢の男性だと、中学くらいで島外に出て60代で島に戻ってきた人も多い。すると4年間くらいの情報が抜け落ちているので、僕の方が島のことを知っている場合があり、「あの時はいたのか?」「どうだったんだ?」と逆に聞かれることがありますね。

ヒジキをかき集める斎島のおばあちゃん(2013年1月撮影)

ヒジキをかき集める斎島のおばあちゃん(2013年1月撮影)

多い時で1年に50島くらい渡ってきました。 礼文島、鳩間島、真鍋島などよく行っている島には10~15回くらい行っていますが、そういう島はやはり「人」に逢いに行っていますね。

例えば、小値賀島からさらに渡る野崎島、納島、大島に行く時は小値賀島にいる時間はほんのわずかだったりします。けれど、たとえ10分くらいでもその場に立って空気を吸うだけで、分かることがある。

そこが港なら、迎えにきた人や降りてきた人、子どもたちがどんなふうに通学しているかなど。だから僕は「100聞は1踏(とう)にしかず」と思っています。

無人島になる寸前の野崎島の集落全景(1996年4月撮影)

無人島になる寸前の野崎島の集落全景(1996年4月撮影)

最近うれしかったのは、十数年前に僕が書いたトカラ列島の本をきっかけに、宝島学園の生徒にインタビューされたことです。宝島には昔、金鉱山があったと書いたことが子どもたの間で話題になって、大人も一緒に金鉱山探検に行ったそうです。

宝島では、初めて会った時は赤ちゃんだった子が、大人になって島で保育園の先生として活躍しながらお母さんになりました。前は島の人から昔話を聞かせてもらうことが楽しみでしたが、最近は若い人たちの話も楽しみになりました。

小宝島湯泊港での艀作業(1987年8月撮影)

小宝島湯泊港での艀作業(1987年8月撮影)

斎藤潤(さいとう・じゅん)

1954年岩手県盛岡市生まれ。大学卒業後、月刊誌『旅』などの編集に関わった後、独立してフリーランスライターに。テーマは、島、旅、食、民俗、農林水産業、産業遺産など。日本の全有人島を踏破。現在も、毎年数十島を巡っている。著書は、『日本《島旅》紀行』『東京の島』『沖縄・奄美《島旅》紀行』『吐噶喇列島』『瀬戸内海島旅入門』『シニアのための島旅入門』『島―瀬戸内海をあるく』(第1集~第3集)他、多数。共著に、『沖縄いろいろ事典』『諸国漬物の本』『好きになっちゃった小笠原』などがある。

【関連記事】

斎藤潤さんが全国の島々を訪ね歩いた寄稿エッセイ「在りし日の島影」を掲載しております。併せてお読みください。

>>連載 斎藤潤「在りし日の島影」(全48回)