離島などのシマ(人と人が支え合うコミュニティ)には、自然をいなし共生する力や、文化の継承やおすそ分けに象徴される住民が互いに顔が見える関係性など、心豊かな暮らしぶりが今もまだ残っています。そんな地域には、キーパーソンと呼ばれる方がいるものです。

リトケイのボランティアコミュニティ「うみねこ組」メンバーの鈴木良壽さんが出会った、阿嘉島(沖縄県)のキーパーソン西田吉ノ介さんについて書いてくれました。

鈴木良壽(すずき・りょうじ)

千葉県在住のシティボーズ。心豊かに生きるヒントとなるシマ思考をじわじわと広めていきたいという気持ちを胸に、「うみねこ組」で活動中。現在は、さまざまな地域で進められるまちづくりに、自然環境の視点を盛り込みサステナブルにしていけるようサポート。

シマを「下支え」する存在を知りたい

「心豊かに生きるシマってどこにあるの?」と聞かれれば、「ここに行けばきっとわかるよ」と具体的なシマが示せるかもしれません。でも、「シマを下支えする存在って何?」と聞かれたら、その説明は難しいと思います。それは、それぞれが体得したシマ思考的な考え方を、シマのために実践する人たちなのではないでしょうか。

そんな人に、シマにおいてどんな壁とぶつかり乗り越え、どんな未来をつくっていこうと考えているのかお話を伺いました。

ルーツのある阿嘉島で、「飲食店経営者」と「何でも屋さん」という顔を持ち、村議会議員として島の人たちと対話しながら阿嘉島の未来を下支えする西田吉ノ介さんです。

阿嘉島は、3島からなる沖縄県・座間味村の島。ウミガメやサンゴを見に多くの観光客が訪れる。

阿嘉島は、3島からなる沖縄県・座間味村の島。ウミガメやサンゴを見に多くの観光客が訪れる。

何事も「させてもらってる」が前提

西田さんが阿嘉島に移住したのは、2019年のこと。その前はアメリカで語学留学をしていた西田さん。海外で出会った友人たちとの「それぞれでゲストハウスを開いてお互いに行き来しよう」という夢を胸に抱いて、祖父母の暮らす阿嘉島にやってきました。

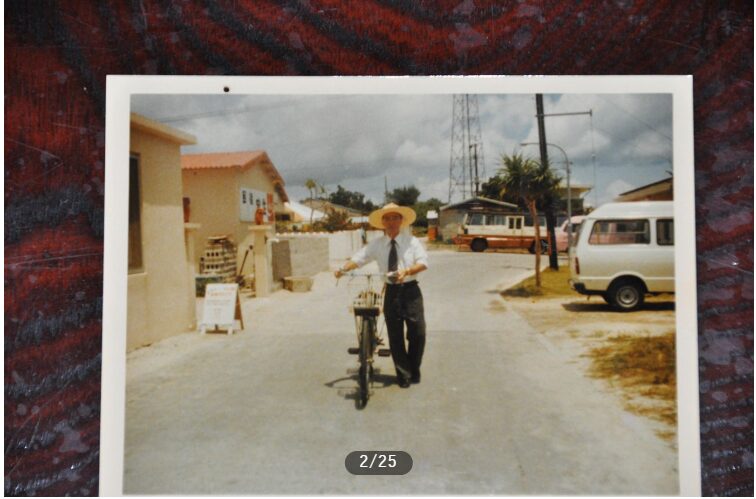

祖父は阿嘉島の戦後の医療を38年間支えた医師・西田由太郎さん。そんなつながりもあって受け入れられるだろうという期待とは裏腹に、島の人から投げかけられた言葉は「この島に何しに来た?」と厳しいもので、西田さんはショックを受けました。

阿嘉島の戦後医療を支えた曽祖父・西田由太郎さん

阿嘉島の戦後医療を支えた曽祖父・西田由太郎さん

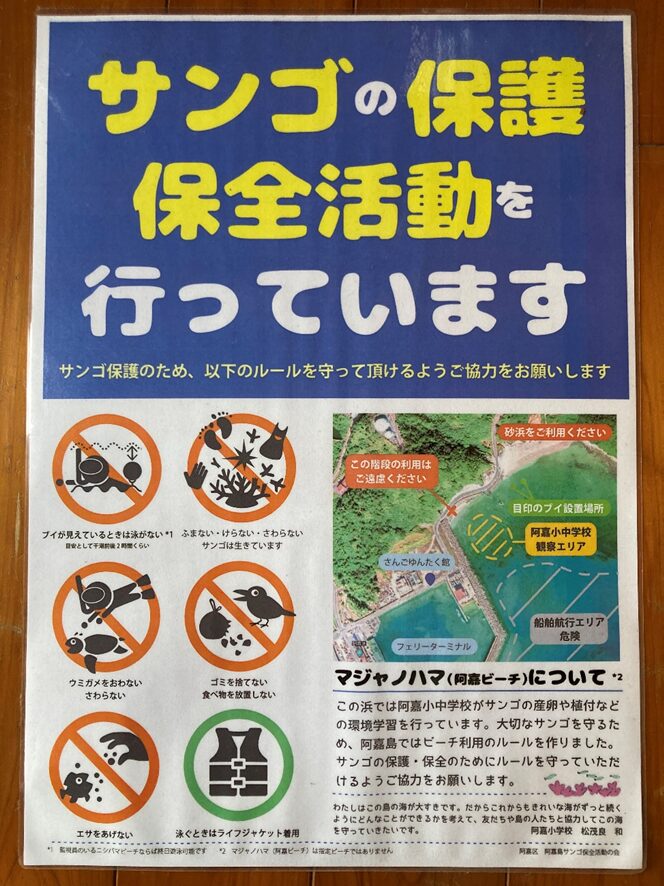

言葉の背景には、長年、サンゴ礁の保全活動に取り組んできた阿嘉島で起きているオーバーツーリズムや、それを招く可能性のある観光開発などに慎重になっている人々の心情がありました。

その一言に「最初はすごくショックだった」と西田さん。しかし、時間が経つにつれ、阿嘉島や周りのきれいな海がなければそもそも自分たちの生活が成り立たず、何より、島の生活や文化を守ってきた先輩方がいたから今の自分の生活があると分かってきました。

「この島に何しに来た?」という一言は、「すべての始まりは、自分はさせてもらってる立場だとわかること」を伝えていました。

シークワーサー農家の師匠とのツーショット

シークワーサー農家の師匠とのツーショット

それから間もなく西田さんは、「島の人たちの憩いの場をつくろう」と、祖父母の家の敷地の一角に飲食店「吉田屋」を開業。名前は、祖父のルーツの秋田で昔、先祖が商売をしていた時の屋号でした。

島のルーツを大事にし、島の人たちと旨いお酒を飲み交わすゆんたく(沖縄の方言で「飲み会」)をこよなく愛する西田さんの周りには、昼夜問わず人が集まるようになっていきました。

祖父母の家の敷地の一角に開業した飲食店「吉田屋」

祖父母の家の敷地の一角に開業した飲食店「吉田屋」

阿嘉島の”何でも屋さん”が島の未来を考える

吉田屋に集まっていたのは、学校の先生や役場職員、村議会議員、観光や公共工事に取り組む事業者に取り組む事業者の方など。島に暮らすさまざまな方々が集まり、井戸端会議が行われるようになりました。

吉田屋で阿嘉島の島民たちが集まる様子

吉田屋で阿嘉島の島民たちが集まる様子

その中で、西田さんは、常連さんの困りごとを聞いて動くことも。家の電球交換は朝飯前。他にも、野球大会や駅伝を企画したり、旨いお酒を島の人たちと飲み交わすためなら、島の人のためならと、いつしか「阿嘉島の何でも屋さん」として頼られるようになりました。

西田さんが企画・開催した野球大会での記念撮影

西田さんが企画・開催した野球大会での記念撮影

そんな西田さんが議員になることは、自然なことだったのかもしれません。そのきっかけもまた、吉田屋での井戸端会議。常連の議員の人たちと議論することもたびたびありました。阿嘉島は、座間味島と慶留間島を含む周辺3つの島で座間味村に属します。村議会議員として村単位でものごとを捉えると、人口が多い座間味島が優先されがちです。

島が違えば生活も違うのに、なぜそうなってしまうのか。そもそも、村の議会ではどんな議論がなされているのか。実際に傍聴しに行っても、疑問が晴れず、もどかしい気持ちになるばかりでした。

議会で発言する西田さん

議会で発言する西田さん

以前から、吉田屋の井戸端会議などで「議員になったらどうか」と背中を押されていた西田さん。実際に議会を見たこともあり、「じゃあ、自分が直接議論する方がいいかも」と立候補を決心。そうして西田さんが阿嘉島に住んで3年目、座間味村の村議会議員になったのです。

議論には客観的事実と丁寧な対話を心がける

西田さんが、座間味村の議会議員になって約2年。大切にしていることは、みんなで話し合うこと。「関係者全員を一回、話し合いのテーブルに乗せましょう!というのが、何かを決める時の鉄則。大変だけどね…」と西田さんは笑いながら話します。

そして、話し合うには、前提となる客観的な事実が必要。例えば、観光客に対して、サンゴ保全を目的にしたルールをつくる時には、150名程度を対象に意識調査を目的としたアンケート調査を行い、客観的事実に基づく前提とした話し合いの場を整えていきました。

ウミガメと出会えるということで観光客も多く訪れる真謝浜

ウミガメと出会えるということで観光客も多く訪れる真謝浜

しかし、客観的事実を前提にしたからといって島全体の合意を得られるとは限りません。そんな時は対話を仕切り直して、「どうしたら島がよくなるって考えてますか?」と投げかけると西田さんは言います。

阿嘉島をよりよくしようとお互いが話し合った先には、合意できる意見が出てきて、共通の目標に向かって進めていきましょう!と先に進められる。

西田さんの話を聞いていると、自分の生活する島、島の人たちを最後の最後まで大切にする姿勢は、心豊かに生きるシマを下支えする、原動力の肝のように感じます。

シマの未来へのカギは「共有」と「覚悟」

最後に、これまで島で大切にされてきたものを尊重しつつも、時代の変化あわせて島に変化が求められる場合に何を重要と思うか、西田さんに伺いました。

まず一つは、変化が求められるそれぞれの規模で課題を共有すること。

例えば、「誰も住んでいない家にある年1~2回拝みに帰る仏壇をどうするか」という課題があれば、次の息子や娘の世代にどう引き渡すのか。もしくは渡さないのか。その課題を家族や親族の間で共有することだと言います。

もし引き渡さないという決断をしたとすれば、次は空き家となった家の活用をどうするかと、少し規模を大きくした新たな課題を共有していくことになります。

小さな規模の課題でも深掘りしていけば、島の人口減少や小中学校の統廃合の問題などにもつながっていきます。それぞれの規模感で、関係者一人ひとりと丁寧に対話していく。課題解決には根気が要るからこそ、課題を共有。そして、課題解決のためには、時には「部外者が危機感を煽ったり、ヒール役を担ったりすることも必要」だと西田さん。

そしてもう一つ。人口減少により統廃合される学校問題のように「島のすべてを持続可能なものにするのは難しい」と覚悟を決めること。覚悟を決めるというのは、その責任を負うということだと言います。これまでの先輩方に敬意を表しつつも、これからの後輩たちのため、今島で生活する自分たちが一緒になって責任を負えるかどうか。そのためには、時に少し先に起こりそうな嫌なことを想像しながら、一緒に共通の目標に向かうための対話を大切にする。

簡単なことではないと言いつつも、「旨いお酒を飲みたいからね」と笑う西田さん。

阿嘉島を訪れた来島者と乾杯

阿嘉島を訪れた来島者と乾杯

これから阿嘉島の人たちとどんな阿嘉島、座間味村をつくっていくのでしょうか。

阿嘉島に移住してきた西田さんへの「この島に何しに来た?」という問いかけは、互いに顔が見えるシマの関係性の中で自然をいなし共生してきたシマの原点を守ると同時に、シマの原点を次につないでいくことでもあったのかなとインタビューを振り返り感じています。

多様な人たちが関わり合い、支え合いながら未来をつくることが前提となりつつある今、守るスタンスとつなぐスタンスのせめぎ合いはつきまとう葛藤なのかなと思います。そんな場面で、西田さんのような方が守ることもつなぐことも両立しながら、心豊かな暮らしづくりを下支えするのかなと感じています。