東京から南に約120キロメートル、伊豆半島東側の沖合い約30キロメートルに位置する伊豆大島(いずおおしま|東京都)は、今から数万年前の海底噴火で誕生した火山の島です。

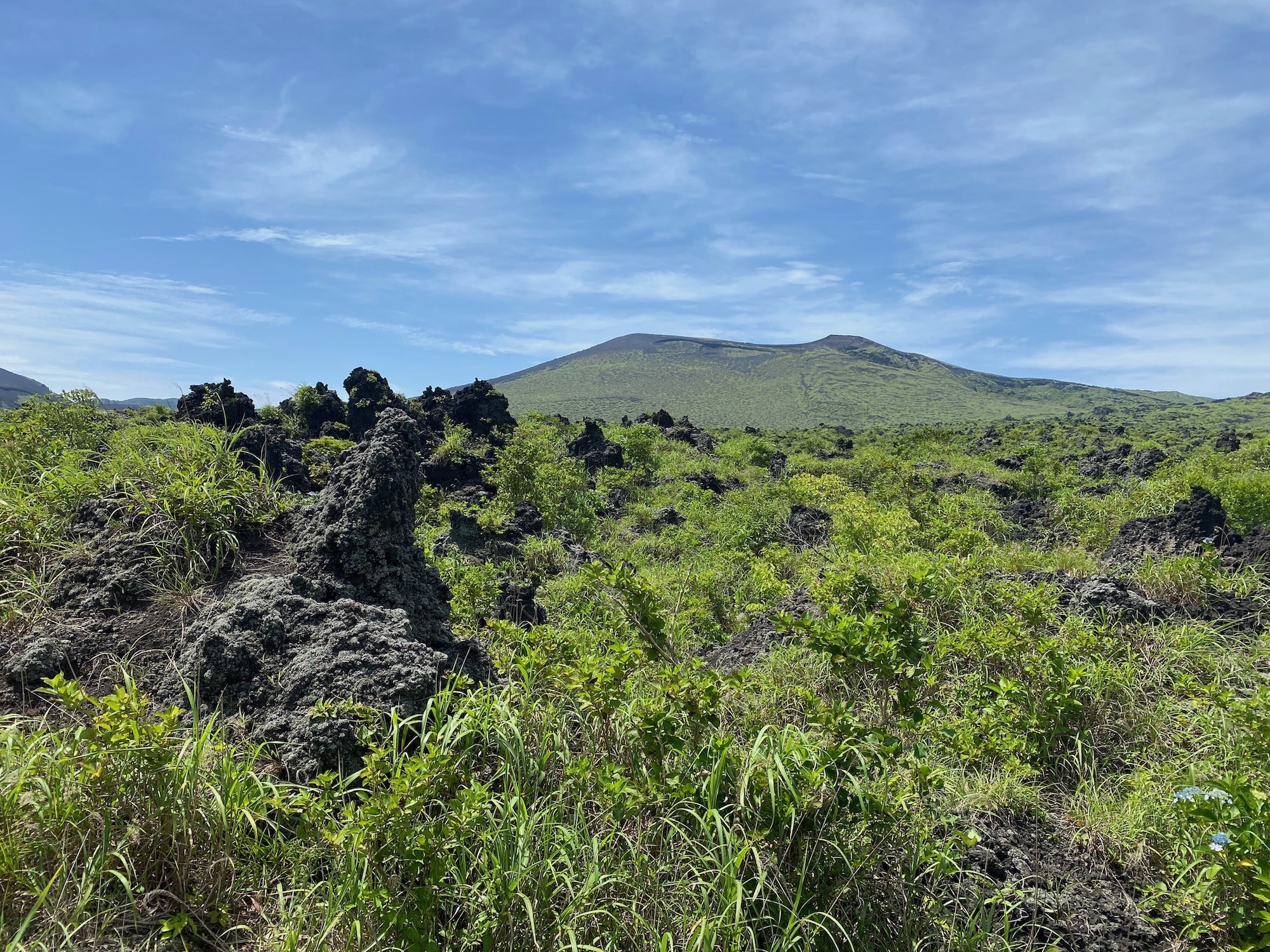

中央には「御神火(ごじんか)」と呼ばれる三原山がそびえ、噴火を繰り返しながらつくり出された独特な景観は、「伊豆大島ジオパーク」に認定されています。

南の海から北上してくる黒潮が周囲を流れ、一年を通じて温暖な気候と雨量に恵まれる島には、湿度を好むヤブツバキが島内各地に自生。その数およそ300万本とも言われます。

ヤブツバキは、海から吹き付ける風から家屋や畑を守る防風林として身近な場所に植えられてきました。1月頃から3月頃にかけて、次々と咲きこぼれる椿の花は、冬の島を鮮やかに彩り、伊豆大島を象徴するシンボルとなっています。

身近な椿からとれる椿油は古くから伊豆大島の名産品として島外にも出荷され、灯火や食用、美容に活用されてきました。

サティス製薬「ふるさと元気プロジェクト」では、島で唯一昔ながらの玉締め製法を守り続ける製油所・高田製油所さんの椿油に着目。化粧品原料として新たな可能性をひらく原石素材としてさまざまな化粧品への製品化を進めています。

今回は、サティス製薬の研究開発担当者とリトケイが伊豆大島を訪れ、有限会社高田製油所四代目の高田義土さんにお話を伺います。

第1回 御神火の島・伊豆大島に輝く椿オイル。昭和初期から続く製油所を訪ねて

第2回 椿の種子が持つ美容成分を殻ごと搾る。伊豆大島の製油所で聞くこだわり製法

第3回 これからの伊豆大島へ。新たな原石素材の開発と、島のなりわいづくり

太古から噴火を繰り返す御神火の島・伊豆大島へ出発

東京の南海上に連なる伊豆諸島。全てが火山や海底火山由来の島と岩礁から成り立ち、その中で最も大きいのが伊豆大島。面積90.76平方キロメートルの島に、約7,000人が暮らしています。

伊豆大島の中央にそびえる三原山は、1777年に誕生した活火山です。150年〜200年の周期で大噴火を繰り返してきた三原山を、島の人々は畏れとともに親しみを込めて「御神火(ごじんか)」と呼び、火山と共に暮らしてきました。

1777年から始まった噴火で誕生した活火山・三原山(標高758メートル)

1777年から始まった噴火で誕生した活火山・三原山(標高758メートル)

繰り返される火山活動によりつくりあげられた独特の景観や、火山島の風土を活かし営まれてきた人々の暮らしが評価され、2010年9月には「伊豆大島ジオパーク」(※)に認定されました。

※国内のジオパークには、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が認定する「ユネスコ世界ジオパーク」と、日本ジオパーク委員会が認定する「日本ジオパーク」があり、現在、日本ジオパークは46地域。その内10地域がユネスコ世界ジオパークにも認定されている

150年〜200年の周期で繰り返されてきた大噴火の歴史を物語る地層断面。通称「バウムクーヘン」

150年〜200年の周期で繰り返されてきた大噴火の歴史を物語る地層断面。通称「バウムクーヘン」

外界から隔絶された離島であり、温かい黒潮の影響を受けて温暖湿潤な気候に恵まれた伊豆大島。伊豆諸島の固有種であるサクユリやハチジョウイタドリなどのほか、地元では食用としてもポピュラーなアシタバなど、準固有種と言われる植物も多くみられます。

7月頃に開花時期を迎えるサクユリのつぼみ(2023年7月初旬撮影)

7月頃に開花時期を迎えるサクユリのつぼみ(2023年7月初旬撮影)

また、伊豆大島ではヤブツバキの樹が各地に自生しており、その数およそ300万本とも言われています。冬場は1月から3月頃にかけて、ヤブツバキや、さまざまな園芸品種の椿の花が色とりどりに咲き誇り、毎年開花時期に合わせて「椿まつり」が開催されるなど、伊豆大島の人たちにとって身近なふるさとの風景の一部となっています。

そんなにも多くのヤブツバキがみられる理由は、伊豆大島の気候や環境に適した樹木として、人々の暮らしに古くから根付いていたから。

火山灰を含んだ水はけの良い土地を好み、塩分や砂を含んだ風から家屋や畑を守ってくれるヤブツバキは、防風林として島の人たちの手で身近な場所に植えられ、種は椿油に、枝打ちをした後の枝は薪炭に加工され、大切に利用されてきたのです。

道路沿いの並木道には丸い実をつけたヤブツバキが

道路沿いの並木道には丸い実をつけたヤブツバキが

毎年実をつけるヤブツバキの種から搾った良質の椿油は、伊豆大島の名産品として島外にも出荷され、昔から灯火や食用、美容などに活用されてきました。

サティス製薬「ふるさと元気プロジェクト」では、島で唯一昔ながらの玉締め製法を守り続ける製油所・有限会社高田製油所(昭和4年創業)のつくる天然の椿油がもつ特別な性質に着目。他にはない力を秘めた化粧品の「原石素材」として、椿油の新たな可能性をひらく製品化を進めています。

さまざまな化粧品に変身し美肌をつくる天然「椿油」

椿油といえば髪のお手入れに良い油として知られていますが、その歴史は古く、平安時代の文献にも遣唐使が中国の皇帝に持参する献上品として椿油が登場します(※)。

※「続日本記」(797年)に「光仁天皇宝亀8年(777年)に渤海国の使者に海石榴(つばき)油を贈る」と記載

伊豆大島では、油を搾ったあとの搾りかすが洗髪に使われてきました。椿が伊豆大島のあんこさん(島の方言で、お姉さん)たちの黒髪を美しく保ってきた秘密は、ヤブツバキの種に豊富に含まれる「サポニン」という成分。水と油を中和するサポニンは、皮脂を溶かして汚れを浮かせるせっけんのような働きをしてくれるのです。

水と混ぜると石鹸のように泡をつくるサポニンは、ラテン語で石鹸を意味する「サポ」がその名の由来。天然の界面活性剤とも呼ばれ、基礎化粧品の原料として、乳液やクリームなどの油脂分を皮膚に馴染みやすくさせる優れた性質をもっています。

高田製油所の製品ラインナップ。化粧品には、ろ過の回数を重ねた純度の高いものが使用される

高田製油所の製品ラインナップ。化粧品には、ろ過の回数を重ねた純度の高いものが使用される

また、椿油に豊富に含まれるオレイン酸には、オイルの保湿力を高め、皮膚を柔らかくして化粧品の浸透をサポートする優れた性質があります。

高田製油所がつくる椿油は、ヤブツバキの種を常温で殻ごと搾っているため、美容成分が豊富に含まれていることが特長。化粧品をつくるためのベースとなるオイルとして、またとない特別な力を持つ「原石素材」です。

大きく枝を伸ばし、生命力をたたえる伊豆大島のヤブツバキ

7月初旬の朝、サティス製薬の研究開発担当・小沼さんとリトケイ取材チームは、原石素材の椿オイルに秘められたパワーに迫るべく、伊豆大島を目指して出発しました。

伊豆大島に上陸して初めに訪れたのは、岡田(おかだ)にあるヤブツバキの古木「仙寿椿(せんじゅつばき)」の自生地。行く手を阻むように雑草が茂るヤブを抜けて丘に登ると、椿の林がつくる涼しげな木漏れ日に包まれました。

「仙寿椿」の周囲にも樹齢を重ねた椿の大樹が多数自生している

「仙寿椿」の周囲にも樹齢を重ねた椿の大樹が多数自生している

推定樹齢400年と言われる「仙寿椿」は、見上げるほどの大木。天に向かって大きく枝を伸ばし、青々とした葉を茂らせた古木の堂々たる佇まいに、小沼さんと取材チームは、思わず息を呑んで見つめるばかりでした。

推定樹齢400年の古木ながら毎年冬には花を咲かせるという「仙寿椿」とサティス製薬小沼さん

推定樹齢400年の古木ながら毎年冬には花を咲かせるという「仙寿椿」とサティス製薬小沼さん

続いて、両側から椿の枝がトンネルのように茂った野地(のじ)の小径へ。ここでは、並び合うふたつの木の根が手を取り合っているかのようなヤブツバキの巨木が見られました。

2本の巨木が太い根を絡ませながら大地に根を張る様子に、「本土で見る椿とは全く違った印象。たくましい生命力が感じられますね」と、小沼さんも驚いた様子。

「夫婦椿(めおとつばき)」と呼ばれ、縁結びのご利益を求めて訪れる人も多い

「夫婦椿(めおとつばき)」と呼ばれ、縁結びのご利益を求めて訪れる人も多い

圧倒されるほどのヤブツバキの生命力に触れた感動を胸に、一行は、原石素材である椿油の製油所へ向かいました。

椿の種に秘められた力を引き出す伝統製法の製油所

伊豆大島の中心地・元町の高台にある高田製油所を訪ねると、四代目の高田義土(たかた・よしと)さんが、椿の種から油を搾る準備を進めているところでした。

作業の手を止めて迎えてくださった、有限会社高田製油所 四代目の高田義土さん

作業の手を止めて迎えてくださった、有限会社高田製油所 四代目の高田義土さん

高田さん:

ちょうどこれから搾るところで、砕いた種を木桶で蒸しているところです。砕く前のものも、そこにあるので見てください。

ritokei:

(砕かれた種をみつけて)綺麗な緑色をしていますね。

身が詰まって虫食いのない種を選別し、粉砕機で粉末状に砕いたものを蒸してから圧搾する

身が詰まって虫食いのない種を選別し、粉砕機で粉末状に砕いたものを蒸してから圧搾する

高田さん:

うちでは椿が持っている風味や成分を損なわないよう、殻ごと常温でゆっくり搾る「玉締め製法」でつくっています。手間はかかりますが、栄養を含んだ上質で雑味のない油をつくるために最適な製法なんですよ。

小沼さん:

おいしい油を搾るための製法だから、良質な成分を抽出できるんですね。

高田さん:

圧搾機は大正時代のもので、私の祖父の代に導入されました。この機械は今ではつくれる人がいません。メンテナンスしながら大切に使い続けています。

工場に並ぶ玉締め式圧搾機。この機械で1時間ほど圧力を加えて油を搾る

工場に並ぶ玉締め式圧搾機。この機械で1時間ほど圧力を加えて油を搾る

ritokei:

原料を蒸すための木桶も、希少になりつつありますね。

高田さん:

木桶の方は、小豆島(しょうどしま|香川県)の醤油屋さんが中心になって木桶のメンテナンスや組み上げの技術を継承する活動が始まっていて、道具がなくなる心配はなさそうです(※)。

※小豆島のヤマロク醤油の呼びかけで2012年に始まった「木桶職人復活プロジェクト」。木桶に関わる食品メーカーや流通業者、大工や料理人などが小豆島に集まり、毎年一月に新桶づくりを実施。木桶の技術を広く継承する取り組みを続けている

木桶に入れたヤブツバキの種に蒸気をあてて蒸しあげ、圧搾用の容器に移し替える

木桶に入れたヤブツバキの種に蒸気をあてて蒸しあげ、圧搾用の容器に移し替える

高田さん:

原料が蒸し上がったらナイロン製の布で包み、圧搾機でゆっくり圧力をかけて、1時間ほどかけて油を搾ります。蒸すことで、原料の内側に水分が入り込み、表面に油が浮いた状態になるので、そこを搾ります。

ナイロン製の袋に詰められた原料にゆっくりと圧力をかけ、油を絞り出す

ナイロン製の袋に詰められた原料にゆっくりと圧力をかけ、油を絞り出す

ritokei:

圧力をかけている部分は何の石なんですか?

高田さん:

これは御影石です。御影石を使うのは硬くて割れにくいからで、石目のあるような石だと圧力に耐えられずに割れてしまうそうです。

勢いよく流れ出る椿油。油は下に設けられた樋を通って集められ、ろ過の行程を経て製品化される

勢いよく流れ出る椿油。油は下に設けられた樋を通って集められ、ろ過の行程を経て製品化される

高田さん:

搾った油は、一晩静かに置いておくとカスが沈殿するので、翌日にろ紙やフィルターで細かい不純物を濾過して製品化しています。

一同:

(溢れ出る黄金色の油を見て圧倒される)すごい……。

<第2回「椿の種子が持つ美容成分を殻ごと搾る。伊豆大島の製油所で聞くこだわり製法」に続く>

こだわりの植物から化粧品を作りませんか?

サティス製薬では、地域の農産物やこだわりの植物から化粧品の原料をオーダーメイド開発しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

>> 離島の素材から「人と地球の綺麗」をつくりませんか? トップページに戻る