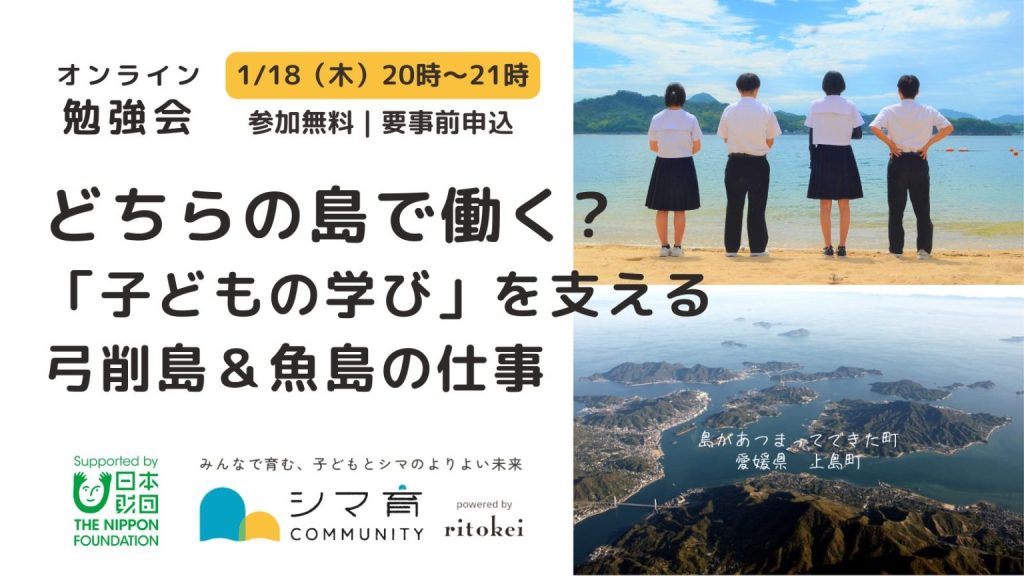

瀬戸内海の弓削島と魚島、どちらの島で働きたい?|第7回シマ育勉強会(上島町)

- 投稿日

『シマ育コミュニティ』副編集長のネルソン水嶋です! 「シマ育勉強会」は毎回、島内外からゲストを招き、子育てや教育について学ぶオンライン勉強会を開催して...

鹿児島県が推進する山村留学制度では、離島を有する県内13自治体も同制度を活用している。2017年度は九州本土と離島地域の導入地域で、全国各地から160人の小中学生を受け入れた。ここでは南種子町の事例を紹介する。

※この記事は、『季刊ritokei』24号(2018年5月下旬発行)「島と親子に離島留学という可能性を」特集連動記事です。

文・竹内松裕

ロケットの発射基地があることで全国的に知られる種子島(たねがしま|鹿児島)南部の南種子町(みなみたねちょう)で、1996年度から実施する「宇宙留学」が人気を集めている。

当初は里親留学で小学2年~6年を対象とし、2016年度までに610人が卒業。2017年度からは家族・親戚留学を導入するとともに対象を中学2年まで拡大。2018年度の応募者数は136人で、受入数48人ともに過去最多となった。応募者は北海道から沖縄まで広く分布している。

茎南(けいなん)・西野・大川・平山・花峰(はなみね)・長谷(はせ)の7小学校で留学が始まった背景には、少子化などにより学校の存続が危ぶまれ、地域の人々からの留学への要望を受けて、町が同制度を支援した経緯がある。

同町教育委員会によると、7校それぞれに宇宙留学の実行委員会が組まれ、各校に宇宙留学の実行委員会が組まれ、留学生の体験活動や家族留学家庭へのサポートなどについて検討する。行政が主導するトップダウンではなく、校区や地区が中心となって留学生を迎え入れる形は現在も変わらない。

「小さい学校は地区の結びつきが強いので、入学式になれば自分の子どもではなくても学校に来て祝います。こうした喜びが地域の活性化にも繋がっているのではないでしょうか」と担当者は話す。

受け入れ校の1つである花峰小学校は全校児童14人のうち留学生が8人、島生まれの児童は1人。同校の校長によると留学のきっかけは様々で、宇宙に興味を持ってロケット発射を見ようと児童本人が選んだ場合や、コミュニケーション改善のために実親が勧めた場合などがあるという。

「入学直後の4~5月は戸惑いがちだった留学生が、1年後にはたくましくなります。たとえば集落の集会で大人のなかに入って自己紹介をする場面で、名前や出身地、お世話になっている里親についてハキハキと話します。大規模校では個性が十分に生かされなくても、当校では様々な活躍の場面が与えられる。そうした経験を通じて自信がつくのだと思います」(同校長)

宇宙留学が地域にもたらすメリットもあると同教育委員会の担当者。「例えばロケット発射はほぼ毎年実施されていますが、それに感動する留学生の姿を見て、地元の子供たちがそれを誇るべきものだと再発見する。こうした交流による地域活性化も期待して留学事業を運営しています」

宇宙留学が人気を集める要素のひとつに、経験者の口コミがある。1年間の留学を終えて地元に帰っていった生徒が「留学体験が楽しかった」「南種子町はいいところだった」と広報活動をしており、その声をきっかけに応募する人もいる。

さらには卒業生の実子が留学を申し込むケースもあるという。南種子町での体験が子どもを変え、地域に活力をもたらし、新たな人を呼ぶサイクルができているのだ。

(記事中編に続く)

* * *

「シマ育成コミュニティの記事更新」「シマ育勉強会の告知」「モニターツアーの告知」などの情報をLINEでお届け!LINE公式アカウントにご登録いただくことで、見逃すことはありません。

『シマ育コミュニティ』を運営する『NPO法人離島経済新聞社(リトケイ)』は、よりたくさんの親子が、魅力あふれるシマ育環境に出会い、明るい未来を歩んでいけるよう、『シマ育応援団』としてリトケイをご支援いただける個人・法人を募集しています。

>>シマ育応援団になる(リトケイと日本の離島を応援する|リトケイ)

リトケイは、416島ある有人離島の「島の宝を未来につなぐこと」をミッションに、シマ育コミュニティ運営のほか、メディア事業、魚食文化の継承、環境保全活動の支援など多分野に渡り活動しています。メールマガジン『リトケイ通信』では月に2回、リトケイの情報発信やお知らせについてお届けしております。配信を希望される方は以下のフォームよりお申し込みください。

>>リトケイを知る(1ページで分かる離島経済新聞社|リトケイ)

>>メールマガジンに登録する(『リトケイ通信』お申し込みフォーム)