【特集|離島留学】児童数500人の小学校から人口150人の地島へ 1年間の離島留学(前編)

- 投稿日

玄界灘に浮かぶ地島(じのしま|福岡)は昨夏、世界遺産登録された沖ノ島(おきのしま|福岡)に近い漁業の島。島唯一の宗像市立地島小学校では、平成15年にス...

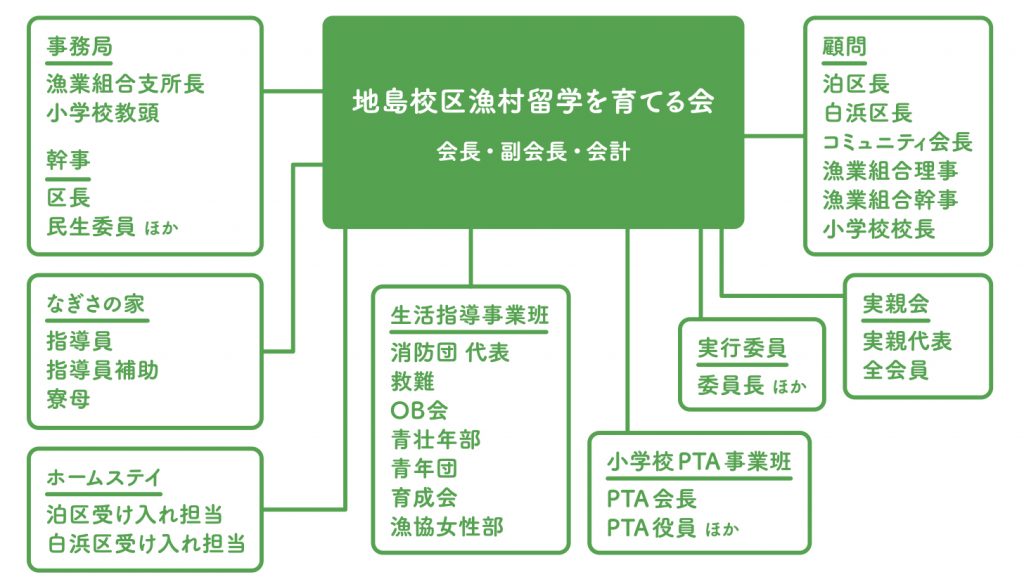

玄界灘に浮かぶ地島(じのしま|福岡)は昨夏、世界遺産登録された沖ノ島(おきのしま|福岡)に近い漁業の島。島唯一の宗像市立地島小学校では、平成15年にスタートした漁村留学で毎年5〜6人の留学生を受け入れている。その人気は高く、今年の倍率は5倍以上。子どもたちが暮らす漁村留学センター「なぎさの家」を訪れた。

(記事前編はこちら)

※この記事は、『季刊ritokei』24号(2018年5月下旬発行)「島と親子に離島留学という可能性を」特集連動記事です。

留学事業にかかる年間の運営費は総額約600万円(2017年度実績)。児童の保護者が負担する生活費と市の補助金で賄われている。運営面での苦労もあるが、「留学がなかったら今の島はない。漁村留学は地島の元気の源のひとつとなっています」と前田さんは言う。

地島小学校は明治7年の開校から一時は100人を超える児童数を誇ったが、現在は留学生を含めて10人。統廃合の危機が迫った18年前に発案され、2003年にスタートした。一時は応募が集まらないこともあったが、テレビ番組で特集が組まれるなど注目を集めた結果、応募者多数の人気留学となっている。

この15年間で83名が参加しているが、留学事業をきっかけに島とつながる人は「それだけじゃない」(前田さん)。実際、留学生の家族や親戚、留学まで至らなかったものの見学や面接に訪れた人々などを含めると、漁村留学をきっかけに数百人規模の関係人口を得ているからだ。人口わずかな島にとって留学事業は、定期船を減便させないための有効な手段にもなっている。

こうした関係人口の確保は、人口や産業の先細りに対抗する先手ともいえる。現在、地島では移住者の受け入れは追いついていないが、留学をきっかけに島に住みたいという声もあるため、「活かすのはこれから」と前田さんは留学から広がる可能性を見据える。

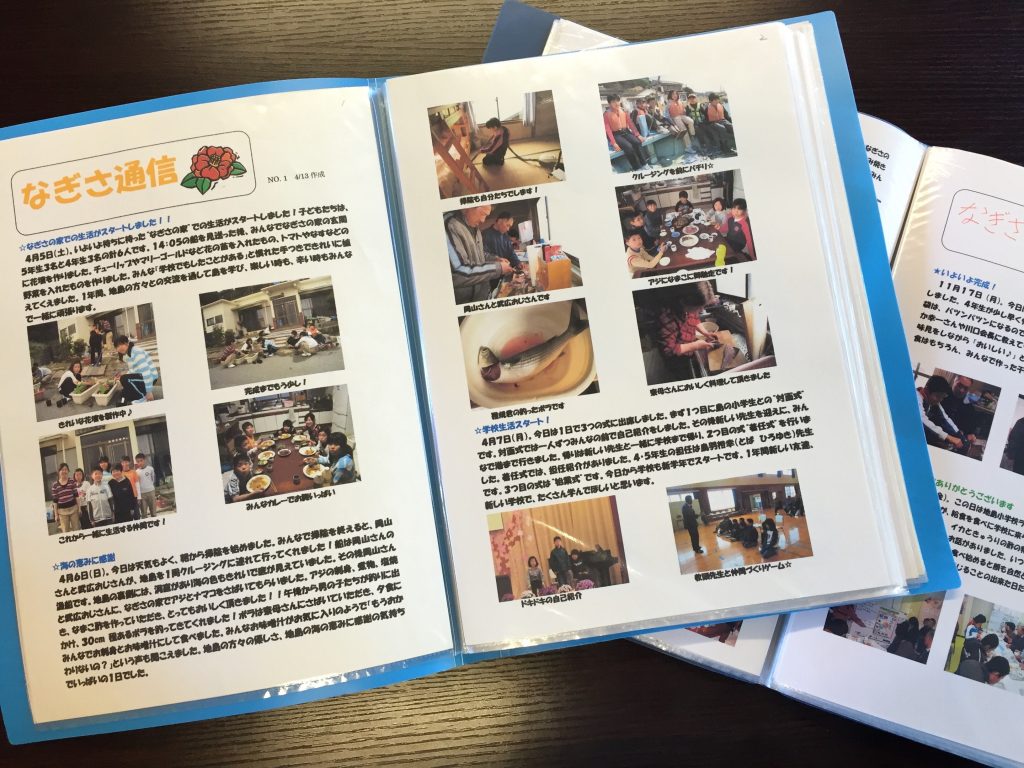

福岡市に住む富崎美保さんは、2008年に漁村留学6期生として息子を送り出した保護者だ。今でも「なぎさの家通信」を大事に保管し「漁村留学はすごく楽しかった。地元の漁師さんたちも優しい人ばかりで、本当にたくさんのことを経験させてもらいました」と当時を懐かしむ。

釣り好きだったという富崎さんの息子・雅規さんは現在、長崎大学の水産学部に進学。昨年、地島で行われた漁村留学15周年イベントに親子で参加し、かつてお世話になった漁師に水産学部に進学したことを伝えると、「いつでも帰ってこい」と期待を託された。漁村留学の卒業生には雅規さんのほかにも、水産学部への進学者や水産関係の仕事に就く人が少なくないという。

なぎさの家には、歴代の留学生や保護者、島の人々の笑顔が並んだ写真が掲げられている。その笑顔こそが未来を拓くカギとなる。

* * *

「シマ育成コミュニティの記事更新」「シマ育勉強会の告知」「モニターツアーの告知」などの情報をLINEでお届け!LINE公式アカウントにご登録いただくことで、見逃すことはありません。

『シマ育コミュニティ』を運営する『NPO法人離島経済新聞社(リトケイ)』は、よりたくさんの親子が、魅力あふれるシマ育環境に出会い、明るい未来を歩んでいけるよう、『シマ育応援団』としてリトケイをご支援いただける個人・法人を募集しています。

>>シマ育応援団になる(リトケイと日本の離島を応援する|リトケイ)

リトケイは、416島ある有人離島の「島の宝を未来につなぐこと」をミッションに、シマ育コミュニティ運営のほか、メディア事業、魚食文化の継承、環境保全活動の支援など多分野に渡り活動しています。メールマガジン『リトケイ通信』では月に2回、リトケイの情報発信やお知らせについてお届けしております。配信を希望される方は以下のフォームよりお申し込みください。

>>リトケイを知る(1ページで分かる離島経済新聞社|リトケイ)

>>メールマガジンに登録する(『リトケイ通信』お申し込みフォーム)