地域の力で学校再開 トカラ列島・小宝島(前編)|シマ育レポート

- 投稿日

最近でこそ広く知られてきた、離島留学。 鹿児島県、そんな離島留学を30年以上前から取り組んできた島があります。「トカラ列島」という名前に、聞き覚えのあ...

長崎県は国内でも最も多くの島を有する県である。離島地域に県民の約10パーセントが暮らし、県立高校も13ある(2018年5月時点)。現在、離島留学を実施する4島5校では、それぞれに特色あるコースが設けられ、志の高い留学生の存在が活気をもたらしている。

※この記事は、『季刊ritokei』24号(2018年5月下旬発行)「島と親子に離島留学という可能性を」特集連動記事です。

文・竹内 章

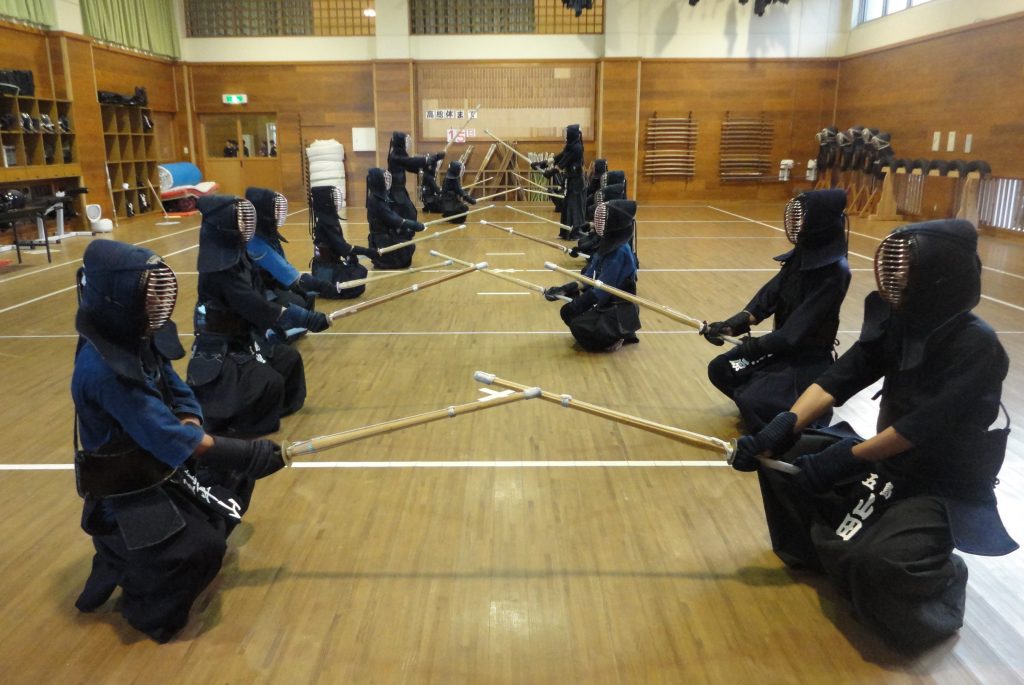

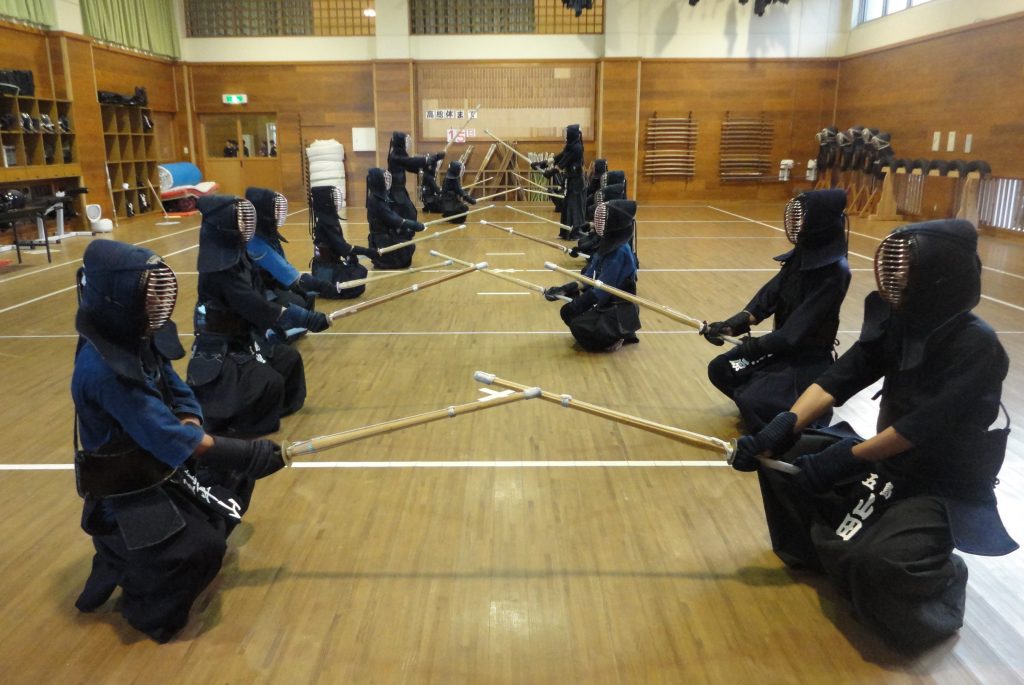

「目標はインターハイでの優勝です」「県の新人戦で3位以内を目指します」—。今年4月下旬、長崎県・福江島(ふくえじま|長崎県五島市)にある県立五島高等学校の集会場。離島留学制度に基づき同校に設置されている「スポーツコース」に今春入学した体格のいい新入生15人が、コースの先輩を前に力強く決意表明する姿があった。

同校の畑野公昭教頭が強調する。「五島高校をはじめ、長崎の県立高校で実施されている離島留学は特色あるコースばかり。子供たちは『これを学びたい』という明確な目的意識や信念を持って入学してきます」。

長崎県内の高校では2003年度、全国に先駆けて離島留学制度を導入した。過疎化が深刻な島の課題を解決するとともに、豊かな自然や人情味あふれる人間関係など、島が持っている教育資源を、学びや人間形成の場として活用することを理念とする。

「導入当時、不登校経験のある子供たちが山村留学を通じ『再出発』するきっかけをつかんだ事例が全国であった」(長崎県教育庁総務課・県立学校改革推進室)ことにもヒントを得たという。

国内の離島に詳しい「日本離島センター」(東京都千代田区)によると、国内で最も島が多い県は長崎で、県民の約10%が島で暮らし、県立高校は13ある(2018年5月時点)。

現在、長崎県の公立高校で離島留学を行っているのは、五島高校(福江島|ふくえじま)「スポーツコース」、五島南高校(同)「夢トライコース」、奈留高校(奈留島|なるしま)「E-アイランド・スクール」、対馬高校(対馬島|つしまじま)「国際文化交流コース」、壱岐高校(壱岐島|いきのしま)「東アジア歴史・中国語コース」の5校だ。

2018年度から離島留学を始めた五島南、奈留の両校には「地域の活性化に教育面からさらに協力できることはないか」との考えもあって新たにコースを設けた。5校がこれまで受け入れた生徒は約730人。このうち島外からは約380人に上り、埼玉や神奈川など首都圏出身の生徒も含まれる。

子どもを送り出す保護者にとって、最も気にかかるのは島の生活環境だろう。

この不安を払しょくするため、生徒は基本的にホームステイを行い(五島高校は入寮)、生徒は親代わりの里親と生活を共にする。

また、生徒が新しい環境に悩みを抱えてしまうことも想定し、対馬高校と五島地区の3校では、各校を巡回して生徒の相談相手となる職員も配置。教員とは違った角度から、生徒たちを継続的に観察している。

一方で「親元を離れた子供には自立心が芽生え、人間的成長が促されることが多い」(県立高校教諭)という効果も生んでいるようだ。

娘が壱岐高校に入学したある保護者は「掃除洗濯や身の回りのことをできるようになった。すごく成長したと思う」と目を見張り、さらに「初めは親元を離れ生活する娘が心配だったが、かわいい子には旅をさせよという言葉は、まさに離島留学制度に当てはまる」と話す。

対馬高校のある生徒は「下宿生活でメンタルが強くなった。時間が経つ中で自分の成長を身に染みて感じることができる」と手ごたえを語る。

(記事後編に続く)

* * *

「シマ育成コミュニティの記事更新」「シマ育勉強会の告知」「モニターツアーの告知」などの情報をLINEでお届け!LINE公式アカウントにご登録いただくことで、見逃すことはありません。

『シマ育コミュニティ』を運営する『NPO法人離島経済新聞社(リトケイ)』は、よりたくさんの親子が、魅力あふれるシマ育環境に出会い、明るい未来を歩んでいけるよう、『シマ育応援団』としてリトケイをご支援いただける個人・法人を募集しています。

>>シマ育応援団になる(リトケイと日本の離島を応援する|リトケイ)

リトケイは、416島ある有人離島の「島の宝を未来につなぐこと」をミッションに、シマ育コミュニティ運営のほか、メディア事業、魚食文化の継承、環境保全活動の支援など多分野に渡り活動しています。メールマガジン『リトケイ通信』では月に2回、リトケイの情報発信やお知らせについてお届けしております。配信を希望される方は以下のフォームよりお申し込みください。

>>リトケイを知る(1ページで分かる離島経済新聞社|リトケイ)

>>メールマガジンに登録する(『リトケイ通信』お申し込みフォーム)